Gio Paolo Maggini Brescia

Etichetta presente all’interno dello strumento

Questa viola di Giovanni Paolo Maggini ha più di 400 anni ed è lo strumento più antico presente nella collezione della Fondazione pro Canale. Ai tempi di Maggini, gli strumenti della famiglia del violino erano agli albori della loro storia e non esistevano ancora misure standardizzate: le viole in particolare venivano costruite prevalentemente di un formato molto più grande di quello in uso ai nostri giorni. Date le sue misure, questa viola è particolarmente importante in quanto risulta essere uno dei più antichi esemplari di un formato vicino a quello che oggi consideriamo normale.

La tavola armonica è in due pezzi corrispondenti di abete di taglio radiale di ottima qualità, con venatura perfettamente rettilinea e di larghezza regolare. Il fondo è in un unico pezzo di acero tangenziale con una morbida marezzatura orizzontale. Le fasce sono pure in acero con marezzatura più marcata. La testa non è originale: è un rimpiazzo costruito in tempi posteriori. L’autore di questa parte era un liutaio indubbiamente capace che si è ispirato a modelli bresciani, ma non conosceva lo stile di Maggini abbastanza da realizzare una testa credibile

Lungo il profilo dello strumento è presente un filetto intarsiato: spesso Maggini, riprendendo lo stile del suo maestro Gasparo da Salò, inseriva una coppia di filetti paralleli, ma in questo caso l’intarsio è unico. Nella scelta del materiale, al contrario, Maggini segue il suo predecessore, utilizzando per i due lati esterni neri una sottilissima striscia di ebano. Per secoli dopo di lui nessun liutaio lombardo utilizzerà più questo materiale.

Lo strumento presenta ancora parte della sua vernice originale. Il colore della vernice, abbinato con il particolare trattamento di coloritura al quale pare essere stato sottoposto il legno sottostante già dall’autore, rende l’aspetto della viola di un colore bruno con un’ombra aranciata, caratteristico delle migliori opere bresciane del periodo.

A causa dell’evidente influenza di Gasparo, si è soliti pensare che questo strumento sia un’opera giovanile di Maggini, risalente probabilmente al primo decennio del Seicento.

Nella seconda metà dell’Ottocento questa viola era parte della collezione Joyce, che fu dispersa in una vendita all’asta nel 1877. In seguito lo strumento entrò a far parte di importanti collezioni: prma quella del Barone Knoop, poi quella di Theodore Hammerle a Vienna. Dopo la metà del Novecento tornò in Inghilterra, di proprietà di un giudice, un appassionato di strumenti chiamato Lionel Jellinek. Negli anni Ottanta del Novecento lo ritroviamo negli USA, parte della collezione di Herbert Axelrod. Tramite l’esperto newyorkese Jacques Francais lo strumento tornò in Italia per entrare nella collezione Peterlongo.

Giovanni Paolo Maggini è uno dei più importanti esponenti della scuola liutaria bresciana che dalla metà del Cinquecento contribuì in modo fondamentale allo sviluppo del violino.

Nato a Botticino, un paese poco ad est di Brescia, da una famiglia di piccoli proprietari terrieri, fu battezzato il 25 agosto 1580. Ben presto suo padre si spostò a vivere in città, intraprendendo un’attività artigianale. Ancora ragazzino Giovanni Paolo entrò come apprendista nella bottega del principale liutaio del posto, Gasparo da Salò, di cui divenne il naturale continuatore: già nel 1606 Maggini acquistò una casa con annessa bottega di fronte al Palazzo del Podestà, nel cuore di Brescia e vicino alla bottega del suo Maestro, e alla morte di questi, nel 1609, si ritrovò ad essere, non ancora trentenne, l’unico erede di una consolidata tradizione liutaria.

Maggini era all’altezza della situazione: già da questo periodo i suoi strumenti rivelano una maturità stilistica e una padronanza tecnica della liuteria, capacità che gli permisero di sviluppare rapidamente uno stile personale basato su modelli originali.

Nel 1615 Maggini prese moglie e mise su famiglia. A questo periodo risalgono svariati documenti che testimoniano una situazione economica florida e il successo della sua attività artigianale. Significativo della sua capacità imprenditoriale risulta il fatto che alle nozze fu testimone un altro allievo di Gasparo, Giacomo Lanfranchini, anch’egli definito magistro a violinis, che dopo la morte di Gasparo era passato a lavorare alle dipendenze di Maggini.

I violini di Maggini sono generalmente basati su due modelli: uno più piccolo, con lunghezza di cassa di circa 35,5 cm, conforme alle misure che oggi consideriamo standard, l’altro significativamente più grande, di circa 37 cm. A giudicare dagli strumenti giunti fino ai giorni nostri, possiamo opinare che il modello prediletto da Maggini fosse proprio quest’ultimo, forse anche per le caratteristiche acustiche derivanti dall’uso di una cassa di maggiori dimensioni. È possibile che questa predilezione abbia avuto una rilevanza per la sperimentazione che, ancora un secolo più tardi, i liutai cremonesi svilupparono sul violino. Scrive Margaret L. Huggins nella sua biografia dedicata a Maggini: “Crediamo che il lavoro di Stradivari dopo il 1700 sarebbe stato diverso se egli non fosse stato influenzato da Maggini; alcune delle migliori innovazioni di Stradivari potrebbero essere state ispirate da Maggini.” (M.L. Huggins, Gio Paolo Maggini. His life and work, 1982).

Non conosciamo la data precisa della morte di Maggini, ma sappiamo che questa occorse tra il 1630 e il 1632 e si è sempre tradizionalmente supposto che la sua causa sia legata alla peste che in quegli anni flagellò l’Italia Settentrionale, decimandone la popolazione.

Al pari di molti liutai bresciani, Maggini inserì nei suoi strumenti un’etichetta priva di data, il che rende difficile tracciare un quadro preciso dell’evoluzione del suo lavoro. Un ulteriore elemento di confusione deriva dal fatto che fin dal tardo Seicento i suoi strumenti furono presi a modello dai liutai bresciani suoi successori, che ne realizzarono copie più o meno fedeli che nei due secoli successivi sono state regolarmente considerate originali. Unito alla straordinaria qualità della produzione che oggi possiamo con tranquillità attribuirgli, questo stesso omaggio ci testimonia del ruolo fondamentale che Maggini ha avuto all’interno della scuola liutaria bresciana.

In due pezzi di abete di taglio radiale, a vena piuttosto larga, perfettamente rettilinea e molto marcata.

In un pezzo unico di acero di taglio tangenziale, con marezzatura morbida quasi orizzontale.

In acero di taglio radiale con marezzatura marcata.

Non originale in acero con marezzatura più stretta e irregolare.

Arancio scuro, molto consumata.

Tavola

Fondo

Lato acuti

Lato bassi

Riccio Fronte

Riccio lato acuti

Riccio retro

Riccio lato bassi

Altezza bombatura: 20,5

Altezza bombatura: 22

Altezza bombatura: 20,5

Altezza bombatura: 22

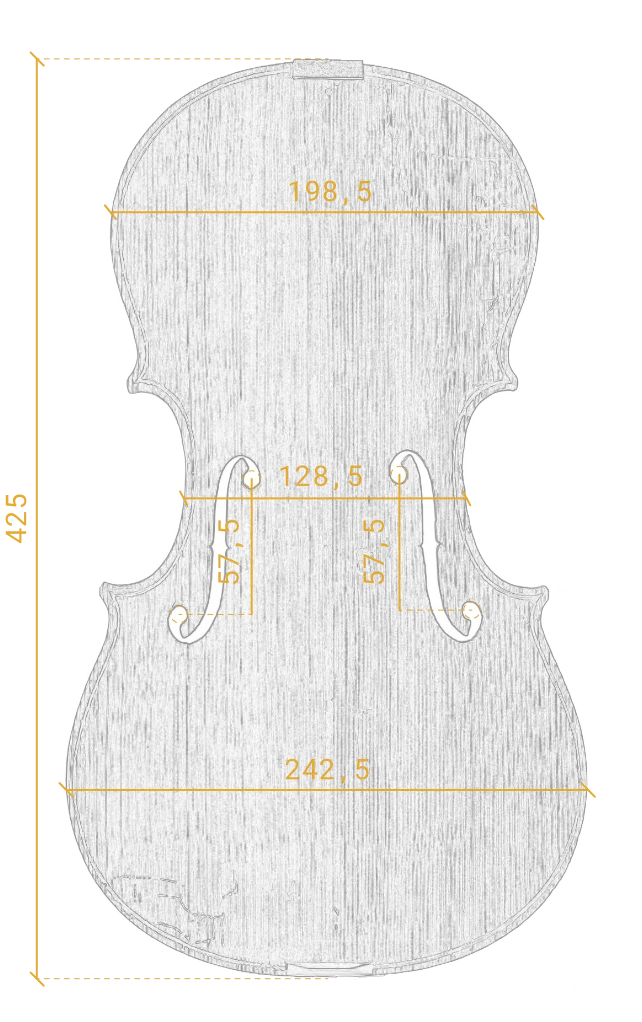

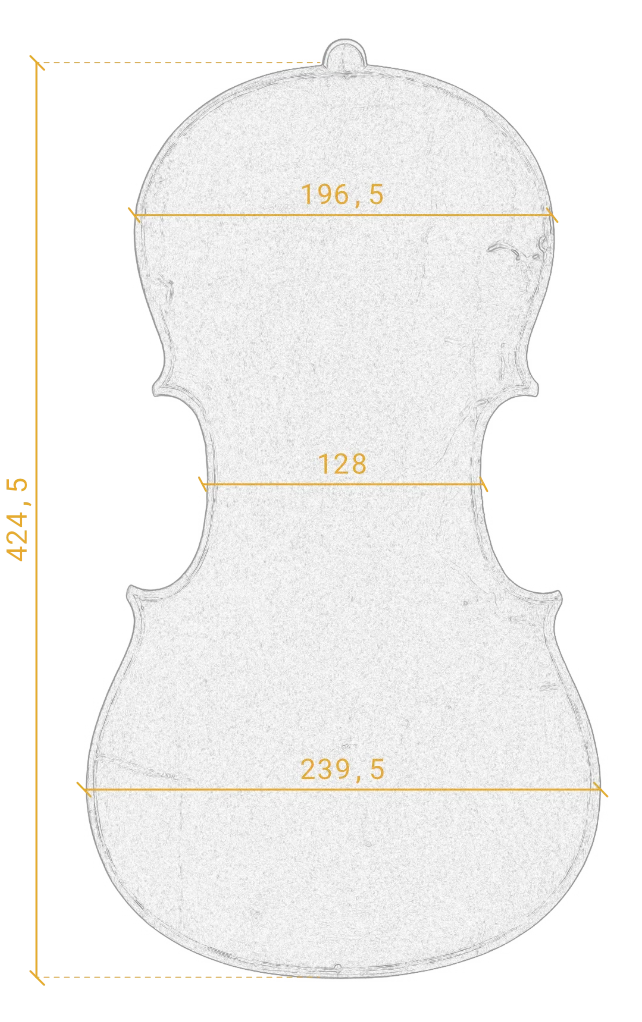

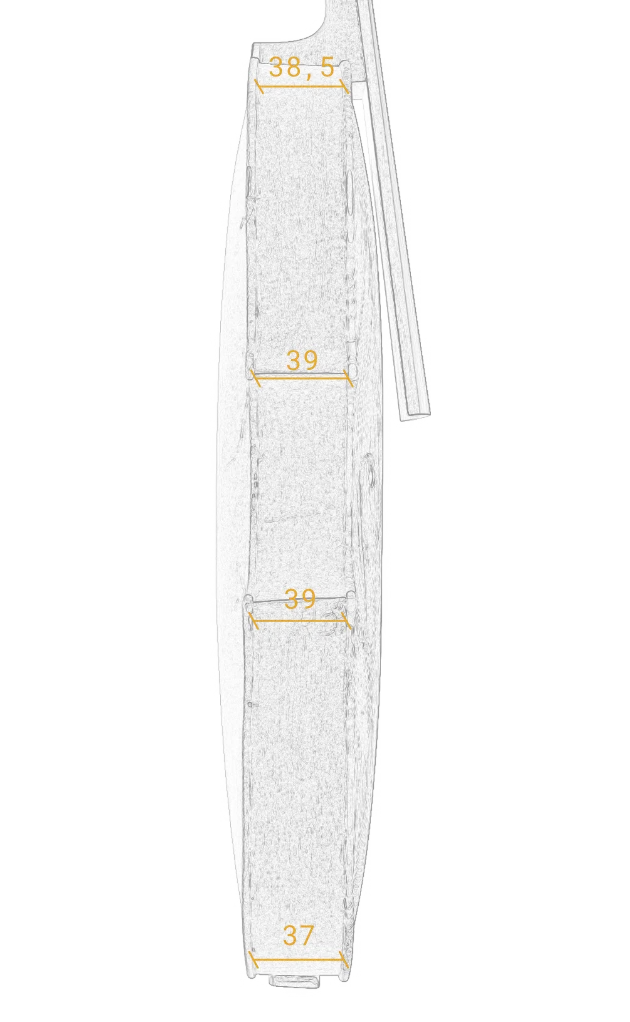

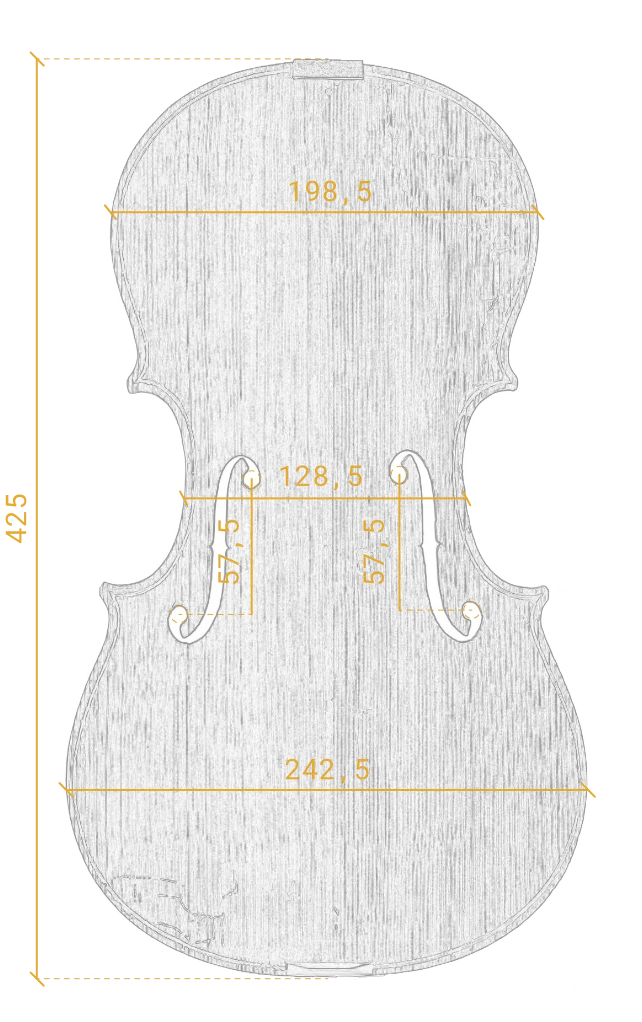

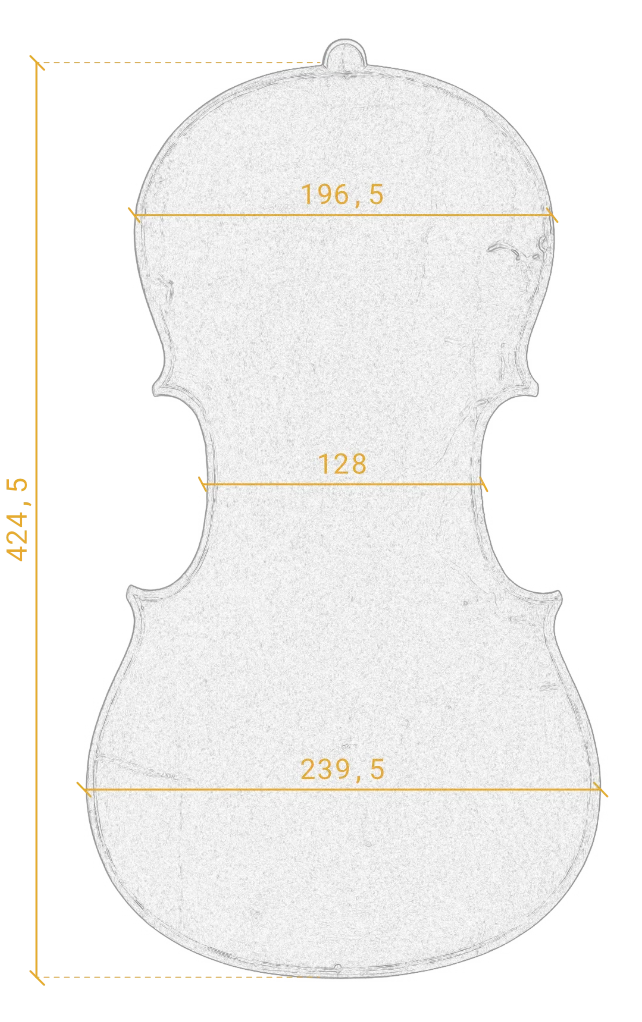

*Le misure sono espresse in mm con un errore sulla misura di +/-0,25

mm.

**Le misure sono state prese dal rilievo tomografico, quindi in pianta

Resa tridimensionale dello strumento a partire dal rilievo tomografico

Fronte dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Retro dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Tavola armonica, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Fondo in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Riccio acuti X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Riccio bassi in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Sezione trasversale dello strumento (da rilievo tomografico)

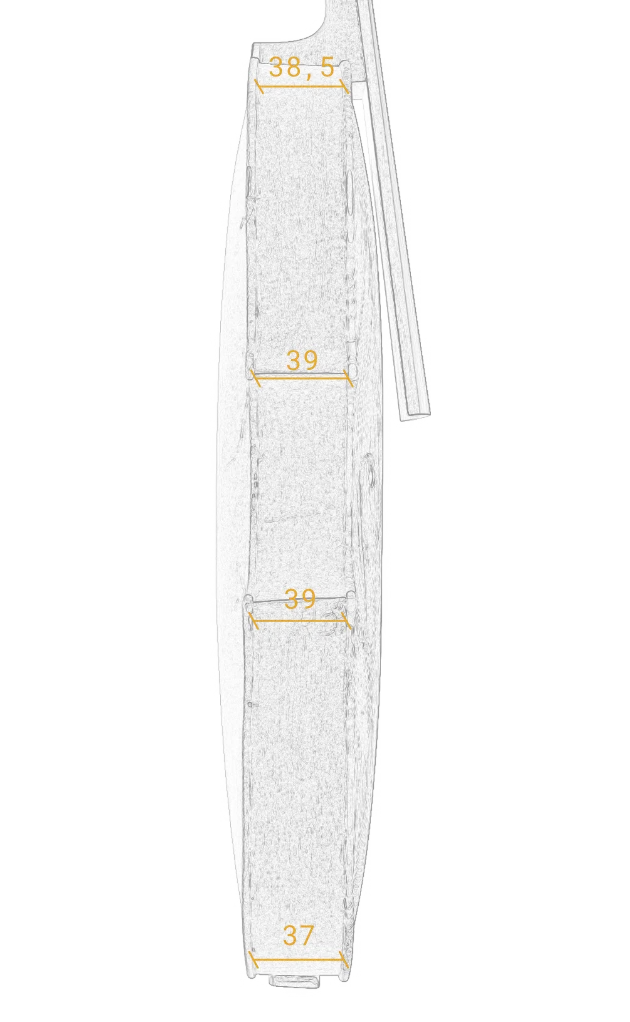

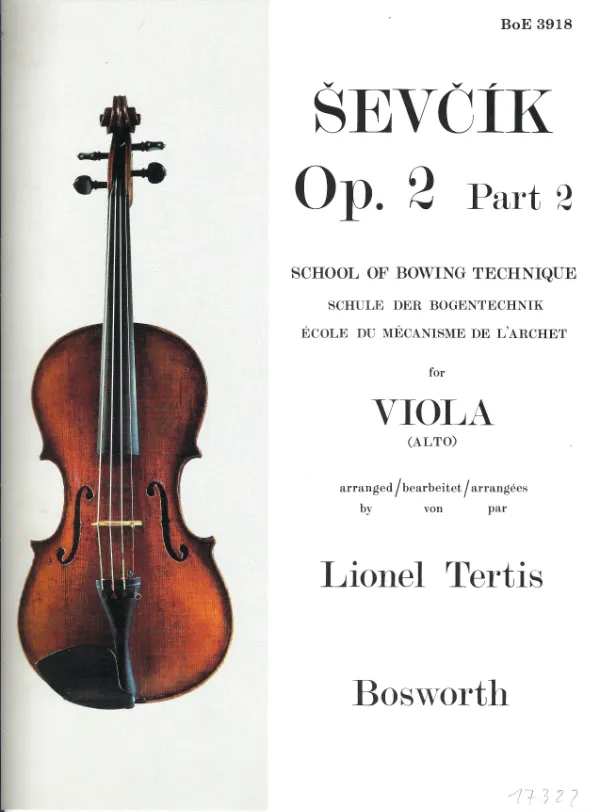

Rilievo degli spessori della tavola armonica e del fondo

Il legno della tavola armonica dello strumento è stato sottoposto a un esame dendrocronologico che ha datato quale terminus post quem (data ultima in cui l’albero da cui il legno è stato tratto era certamente ancora vivo e in piedi) l’anno 1386.

Alla fine dell’Ottocento la viola fece parte della collezione del Barone Knoop, al pari di altri strumenti ora di proprietà della Fondazione pro Canale. Nello stesso periodo il Barone possedeva anche un’altra importante viola dei primi del Seicento, la “Danks. Stauffer”, dei Fratelli Amati, ora al Museo del Violino di Cremona. Alcuni decenni più tardi anche il giudice Lionel Jellinek fu contemporaneamente proprietario di queste due importantissime viole.

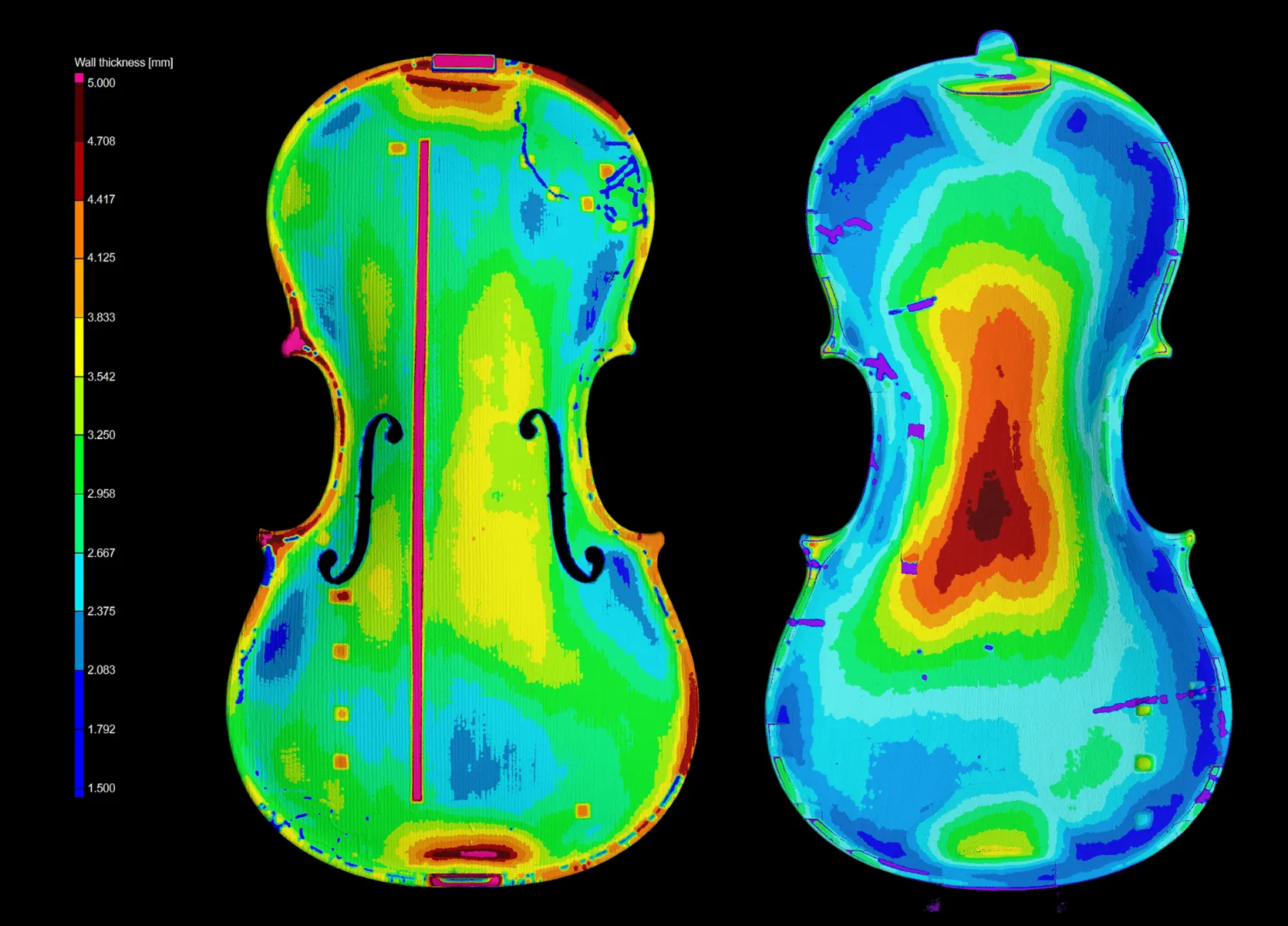

La viola è raffigurata sulla copertina di uno dei volumi per lo studio della tecnica esecutiva più utilizzati dai musicisti in tutto il mondo:

Ševčík, Op. 2 part 2.

M.L. Huggins, Gio Paolo Maggini. His life and work, Londra 1982.

W. Hamma, Maestri Liutai Italiani, Wilhelmshaven 1993, pp. 451-452.

AA.VV., 1520-1724 Liutai in Brescia, Cremona 2008, pp. 186-189.

Fondazione Pro Canale, Strumenti Storici, Milano 2014, pp. 14-15.