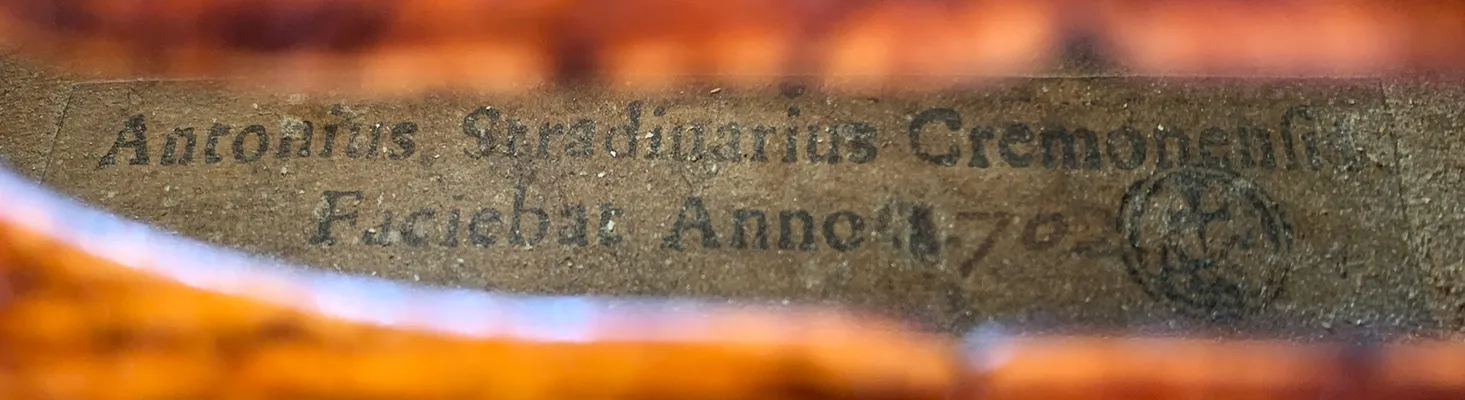

Antonius Stradivarius Cremonensis

Faciebat anno 1702

Etichetta presente all’interno dello strumento

I primi violini di Antonio Stradivari datano al 1666, quando il liutaio aveva 22 anni. Per lungo tempo Antonio costruisce strumenti restando fedele allo stile cremonese definito da Nicolò Amati e solo a partire dal 1690 comincia a discostarsi dai modelli tradizionali, modificando la misura e il modello della cassa dei suoi violini. Questo periodo di sperimentazione dura fino ai primi anni del Settecento, quando il Maestro cremonese stabilizza la lunghezza del suo modello di violino, abbinata ad un profilo di nuova concezione e soprattutto a uno sviluppo delle bombature e degli spessori di tavola e fondo originali e rivoluzionari. Si è soliti attribuire a questo violino la data 1702, ma per scelta dei materiali, modello della cassa e altri dettagli, lo strumento richiama altre opere stradivariane del periodo iniziale del suo percorso di sperimentazione, intorno al 1690. È possibile che fondo e fasce dello strumento siano stati costruiti in un momento, e piano armonico e testa in un altro, nella bottega Stradivari, forse in sostituzione di quelli precedenti.

La tavola armonica è in un insolito pezzo unico di abete di ottima qualità, con fibra rettilinea di larghezza mediamente fine. Il fondo è pure in un pezzo unico di acero, caratterizzato da una spettacolare marezzatura leggermente pendente a destra. Le fasce sono in acero con una marezzatura più stretta, marcata e profonda rispetto al fondo. La testa è in un acero privo di figurazioni, una scelta insolita per la bottega di Stradivari ma del tutto normale per i suoi predecessori, soprattutto i Fratelli Amati. Alcuni aspetti costruttivi suggeriscono una collaborazione di Omobono, uno dei figli di Antonio, nella sua costruzione.

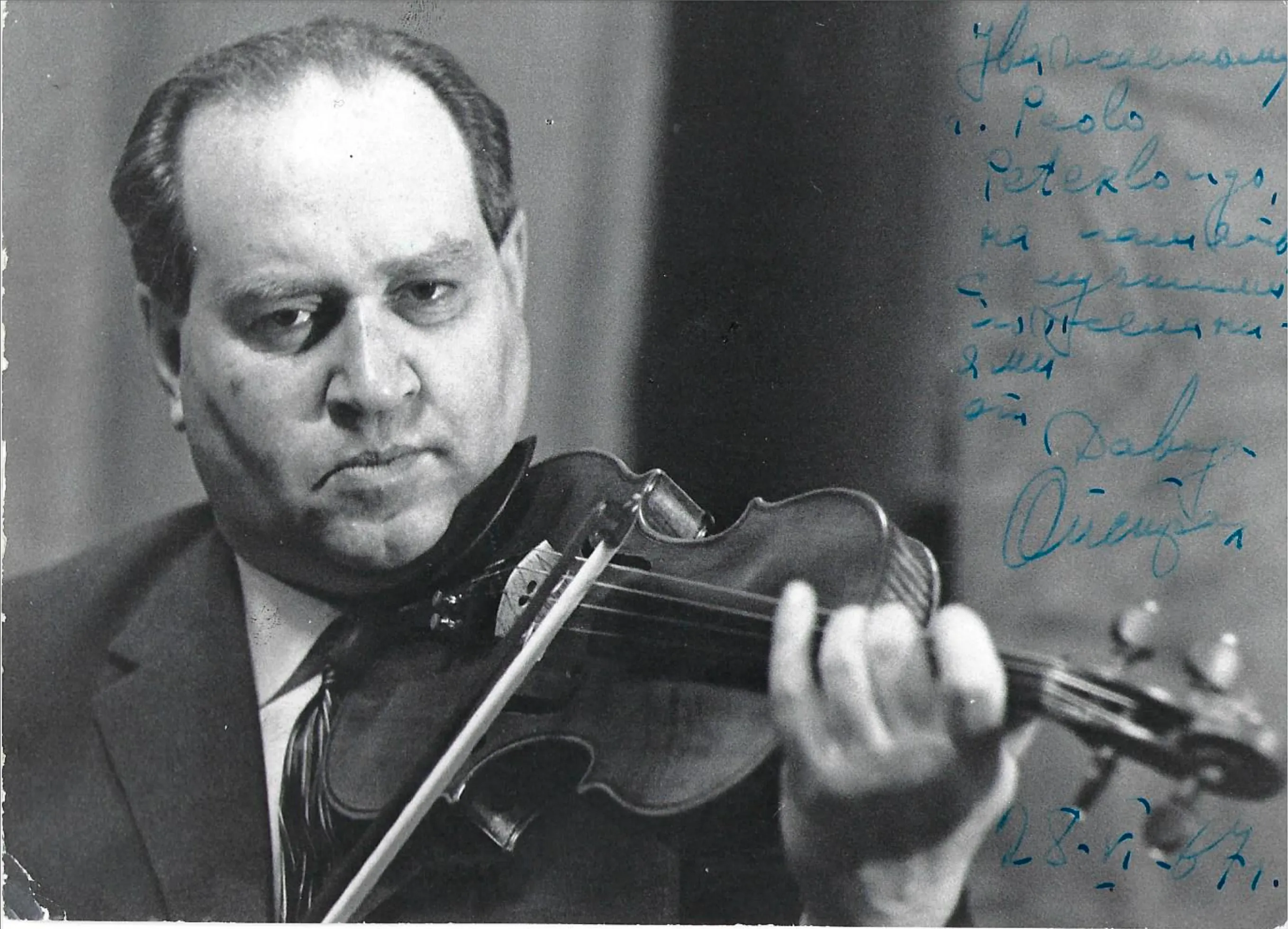

Nella seconda metà dell’Ottocento il violino era di proprietà del Conte de Fontana, che lo conservava nella sua villa di Belgirate. Tramite il liutaio Leandro Bisiach di Milano passò a un appassionato di Genova, Camillo Foltzer, e poi a suo fratello Roberto Foltzer. Grazie alla mediazione dell’esperto parigino Marcel Vatelot giunse poi al celebre violinista David Oistrakh, che nel 1963 chiese alla casa Hill di Londra informazioni sulla storia dello strumento Gli Hill risposero con una breve lettera in cui dichiarano che il violino era stato da loro visto in Italia nel 1899 e che il conte de Fontana lo aveva acquistato da un tale Ferrari, violinista di Milano, intorno al 1870. Intorno al 1965 fu acquistato da Paolo Peterlongo.

Nato a Cremona nel 1644, Stradivari ha lasciato pochissime tracce della sua infanzia e giovinezza. E’ ragionevole supporre che egli abbia trascorso un periodo di tirocinio nella bottega di Nicolò Amati, al tempo il più importante costruttore di violini al mondo. Al 1666 risalgono i primi strumenti che Stradivari avrebbe costruito in proprio, prendendosi una inaudita libertà rispetto al rigido sistema delle corporazioni cremonesi, e soprattutto rispetto al suo maestro.

Nel 1667 Stradivari compie definitivamente una emancipazione anche dalla famiglia di origine, sposandosi con Francesca Ferraboschi, una vedova con alle spalle una tragica storia familiare. La coppia affitta una casa con bottega, a riprova dell’autonomia già raggiunta dal giovane artigiano in così giovane età. Negli anni successivi la famiglia si allarga, con la nascita di due figlie e quattro figli, uno solo dei quali muore nell’infanzia.

Fin dai primi anni di attività Stradivari si presenta come un liutaio di successo: costruisce strumenti di lusso, arricchiti con decorazioni e intarsi, e tra i suoi clienti annovera facoltosi membri della nobiltà locale e milanese. Le sue ambizioni sociali sono evidenti anche nella vita familiare: nel 1688 egli organizza le nozze della figlia maggiore, Giulia, con l’erede di una famiglia di notai, Giovanni Angelo Farina. La giovane sposa viene fornita di una dote adeguata, a dimostrazione della florida situazione finanziaria del padre.

Uno dei figli maschi viene avviato alla carriera ecclesiastica, gli altri due cominciano appena possibile a lavorare nella bottega paterna. I loro nomi sono Francesco (nato nel 1771) e Omobono (di sette anni più giovane). Il loro contributo all’opera liutaria che passa sotto il nome di Antonio Stradivari deve essere stato notevole, ma per le dinamiche interne alle botteghe cremonesi del tempo risulta oggi impossibile valutare questo aspetto.

Nel 1698 muore Francesca e Stradivari si risposa con una ragazza di venti anni più giovane di lui, da cui nel giro di 9 anni ha altri 5 figli. La famiglia resta sempre molto unita, e anche uno di questi nuovi figli entra probabilmente nella forza lavoro della bottega, ma conclude presto questa esperienza a causa della morte prematura, avvenuta nel 1727.

La bottega di Stradivari produsse moltissimi strumenti e conobbe un enorme successo commerciale: si dice che alla morte di Antonio, nel dicembre 1737, il magazzino contenesse un centinaio di violini finiti e pronti da vendere, e ciascuno di questi aveva una valutazione molto alta in comparazione con i prezzi che richiedevano gli altri liutai cremonesi. Il fattivo intervento lavorativo di Antonio, ancorché molto anziano, rimane presente nei suoi strumenti fino all’ultimo, e il suo lavoro doveva per lui essere una vera passione: conosciamo una sola testimonianza coeva che ci descrive la sua figura, quella del violinista Giovanni Battista Polledro, che ancora bambino lo aveva incontrato e che così lo descriveva: “Stradivari era un uomo alto e magro: quando lavorava indossava un grembiule di pelle bianco, e il suo abbigliamento non cambiava mai perché lavorava sempre”.

In un pezzo di abete a venatura rettilinea, stretta dal lato acuti, dal lato bassi larga e con l’aggiunta di un’ala a venatura più stretta sul polmone inferiore.

In un pezzo unico di acero a venatura rettilinea e con marezzatura media, più fitta dal lato bassi e mediamente marcata, discendente verso destra.

In acero di qualità simile con marezzatura media ben marcata.

In acero a venatura fine non marezzato.

Arancio dorata, molto consumata.

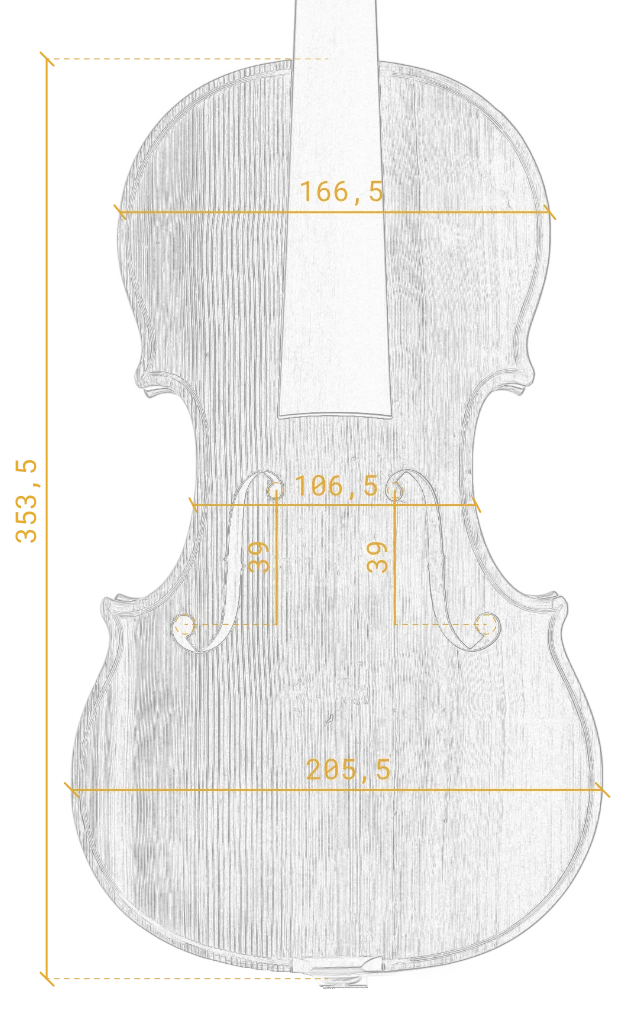

Tavola

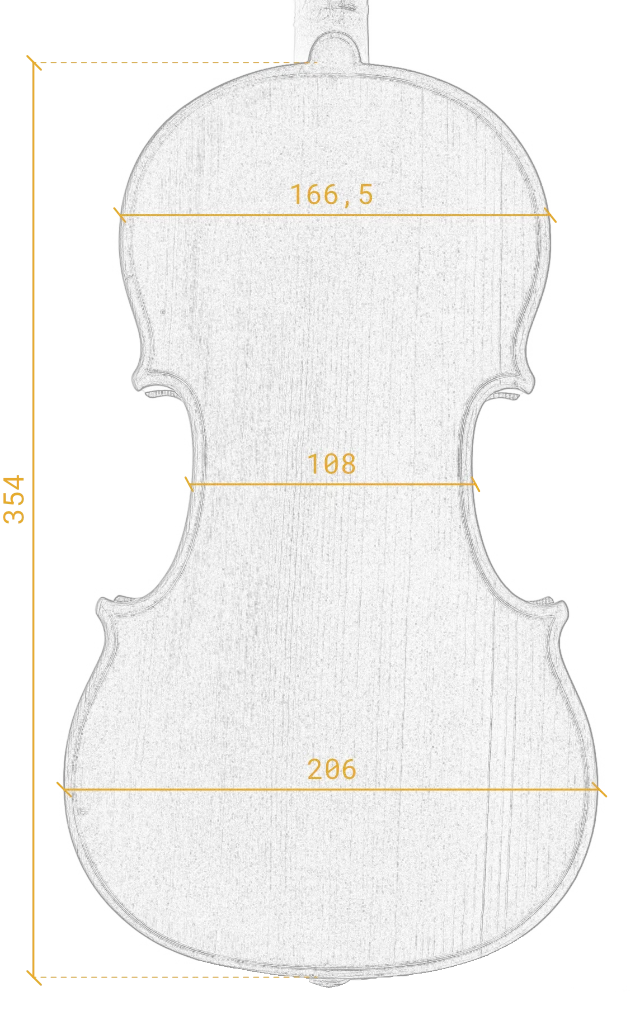

Fondo

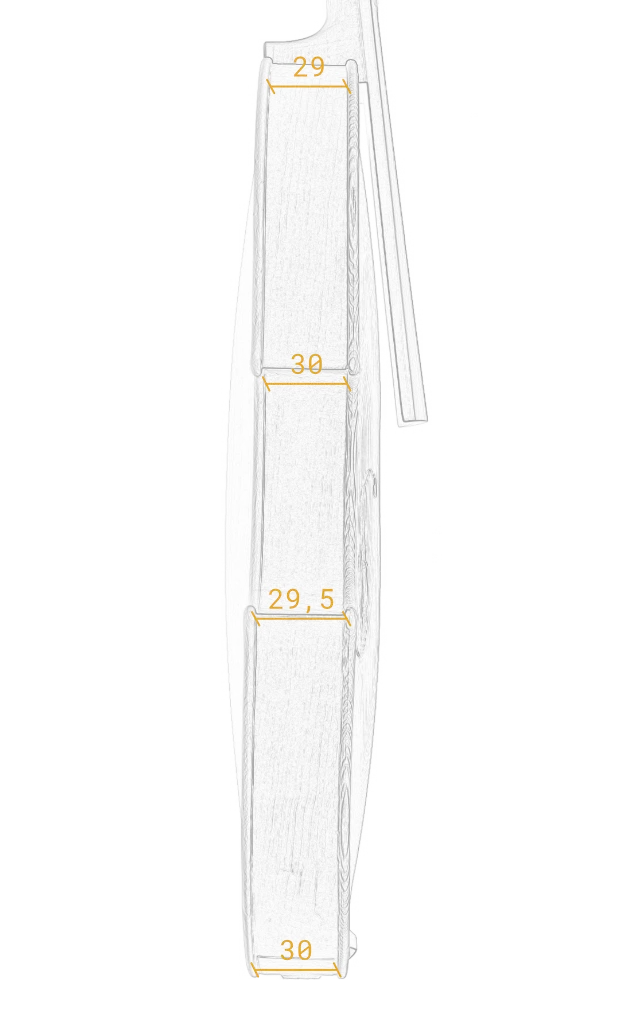

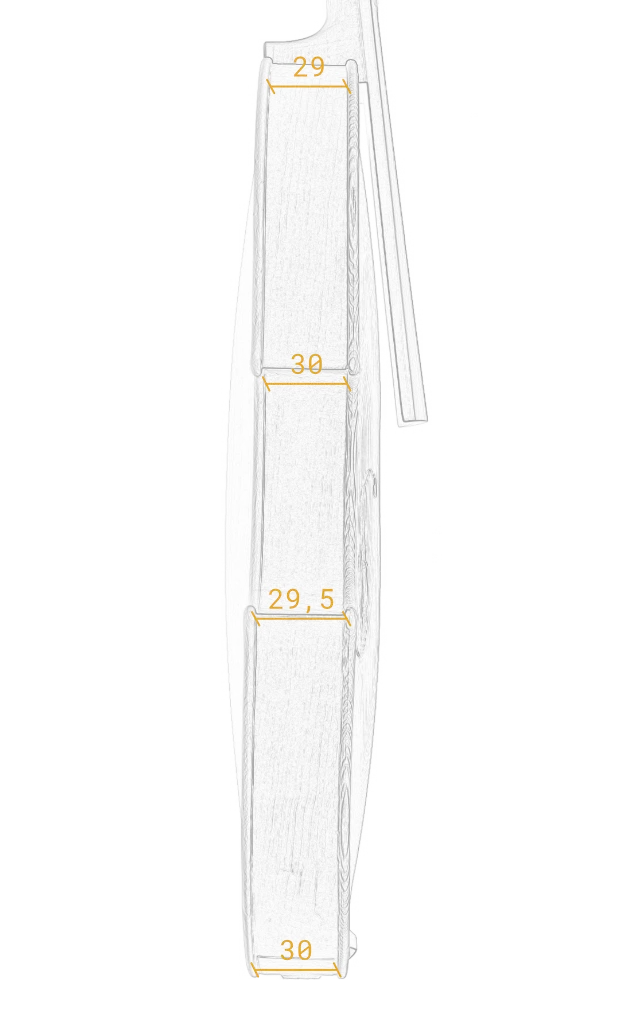

Lato acuti

Lato bassi

Riccio Fronte

Riccio lato acuti

Riccio retro

Riccio lato bassi

Altezza bombatura: 16,5

Altezza bombatura: 17,5

Altezza bombatura: 16,5

Altezza bombatura: 17,5

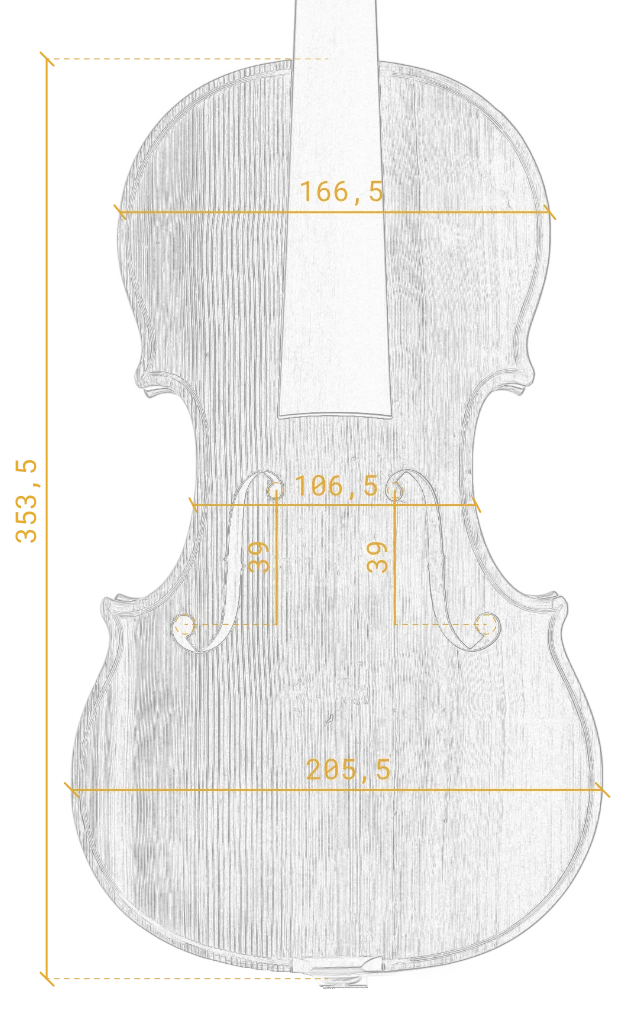

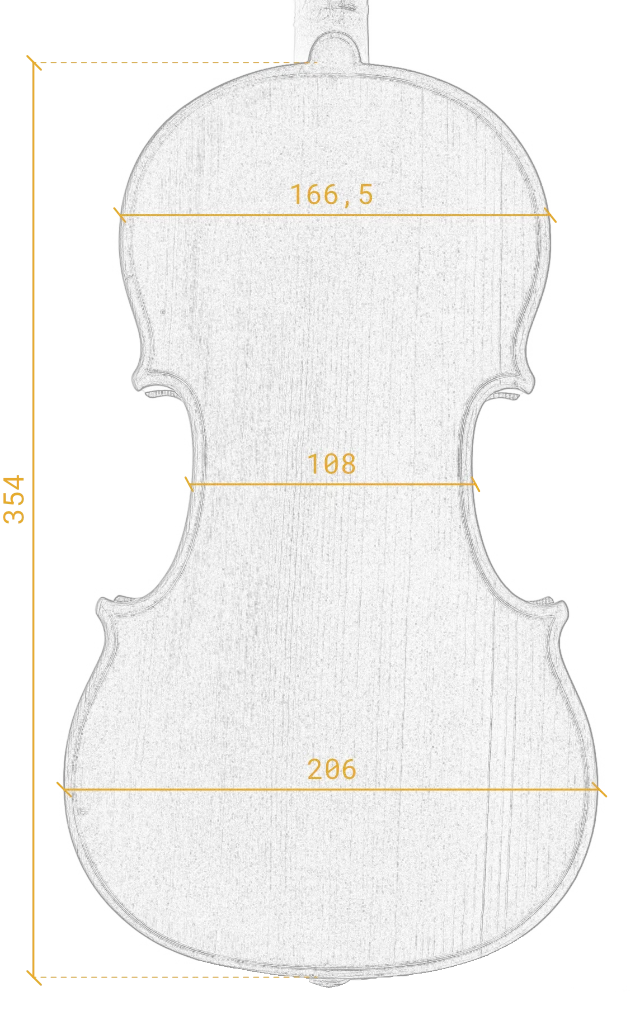

*Le misure sono espresse in mm con un errore sulla misura di +/-0,25

mm.

**Le misure sono state prese dal rilievo tomografico, quindi in pianta

Resa tridimensionale dello strumento a partire dal rilievo tomografico

Fronte dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Retro dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Tavola armonica, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Fondo in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

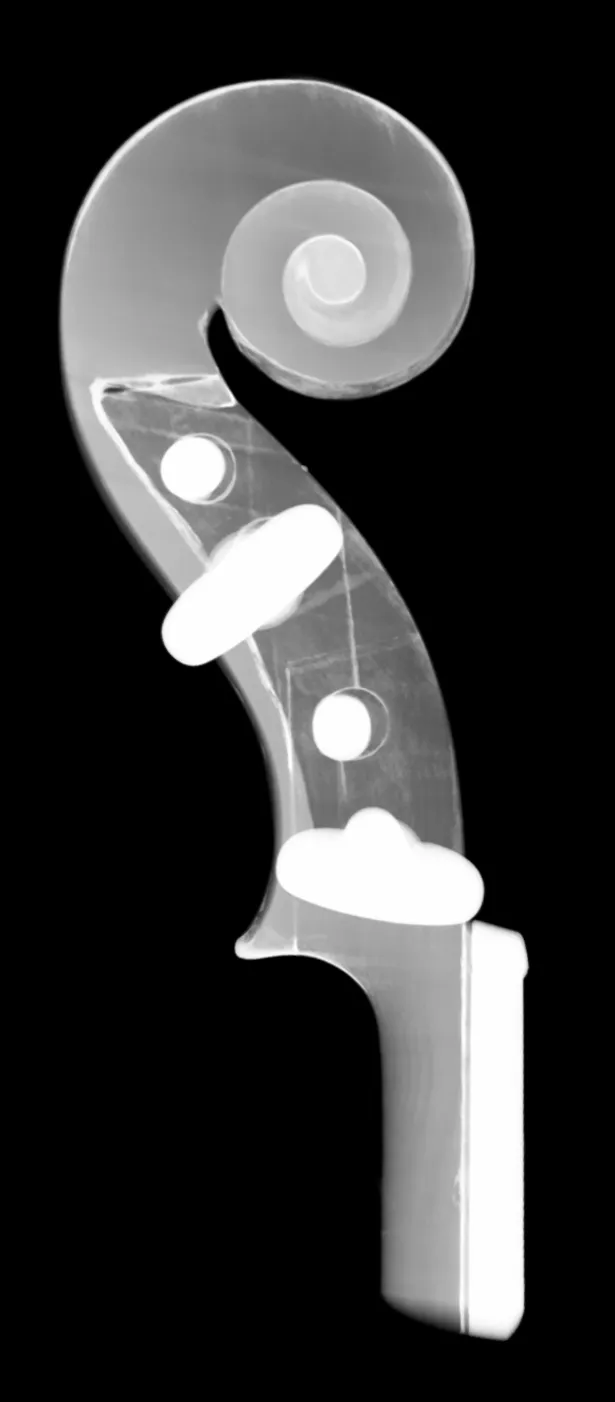

Riccio acuti X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Riccio bassi in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Sezione trasversale dello strumento (da rilievo tomografico)

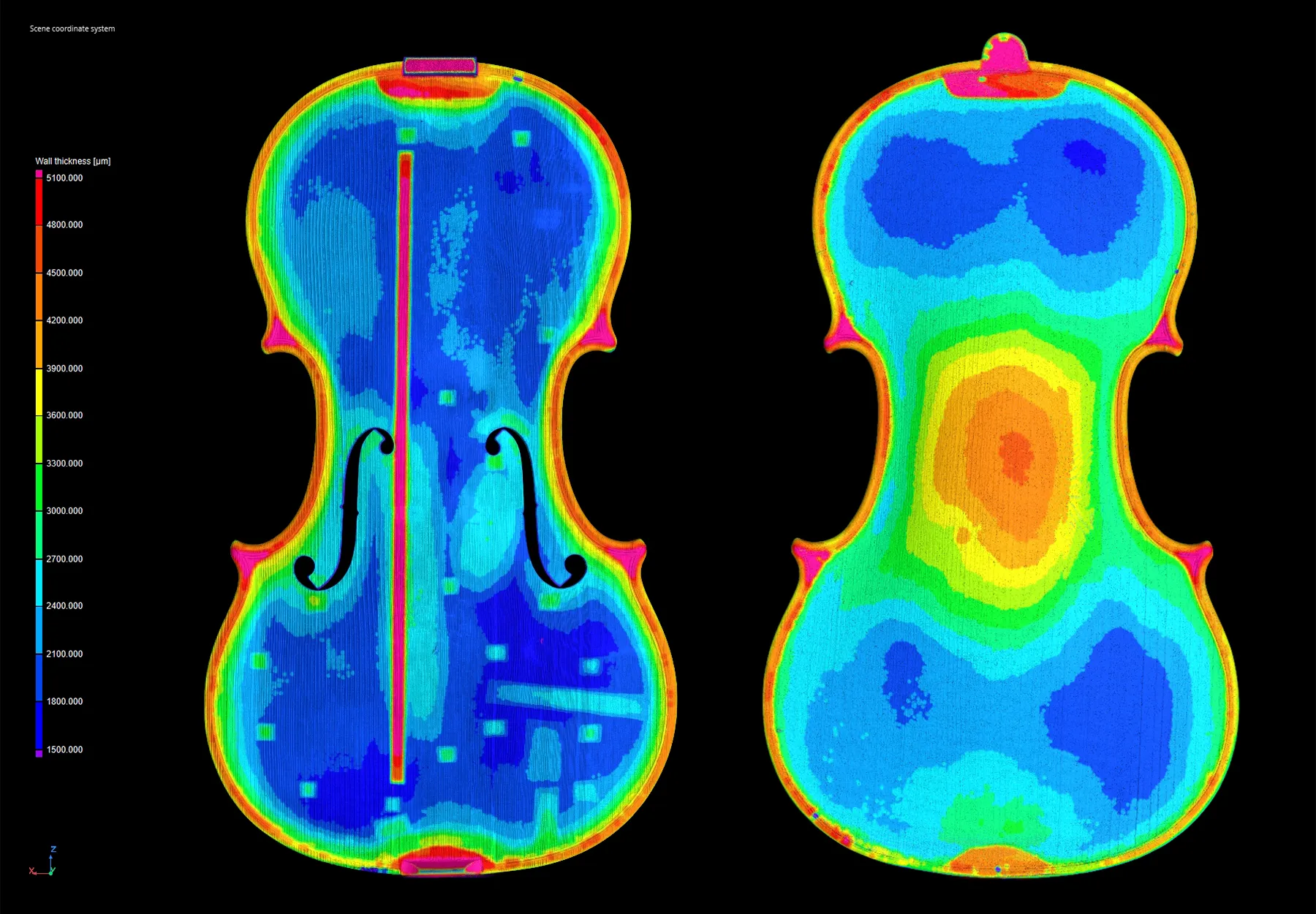

Rilievo degli spessori della tavola armonica e del fondo

David Fëdorovič Oistrakh (violinista russo, annoverato tra i più grandi interpreti del XX secolo, amico e collaboratore di Shostakovich e Prokofiev), Lettera a P. Peterlongo, 28 giugno 1967

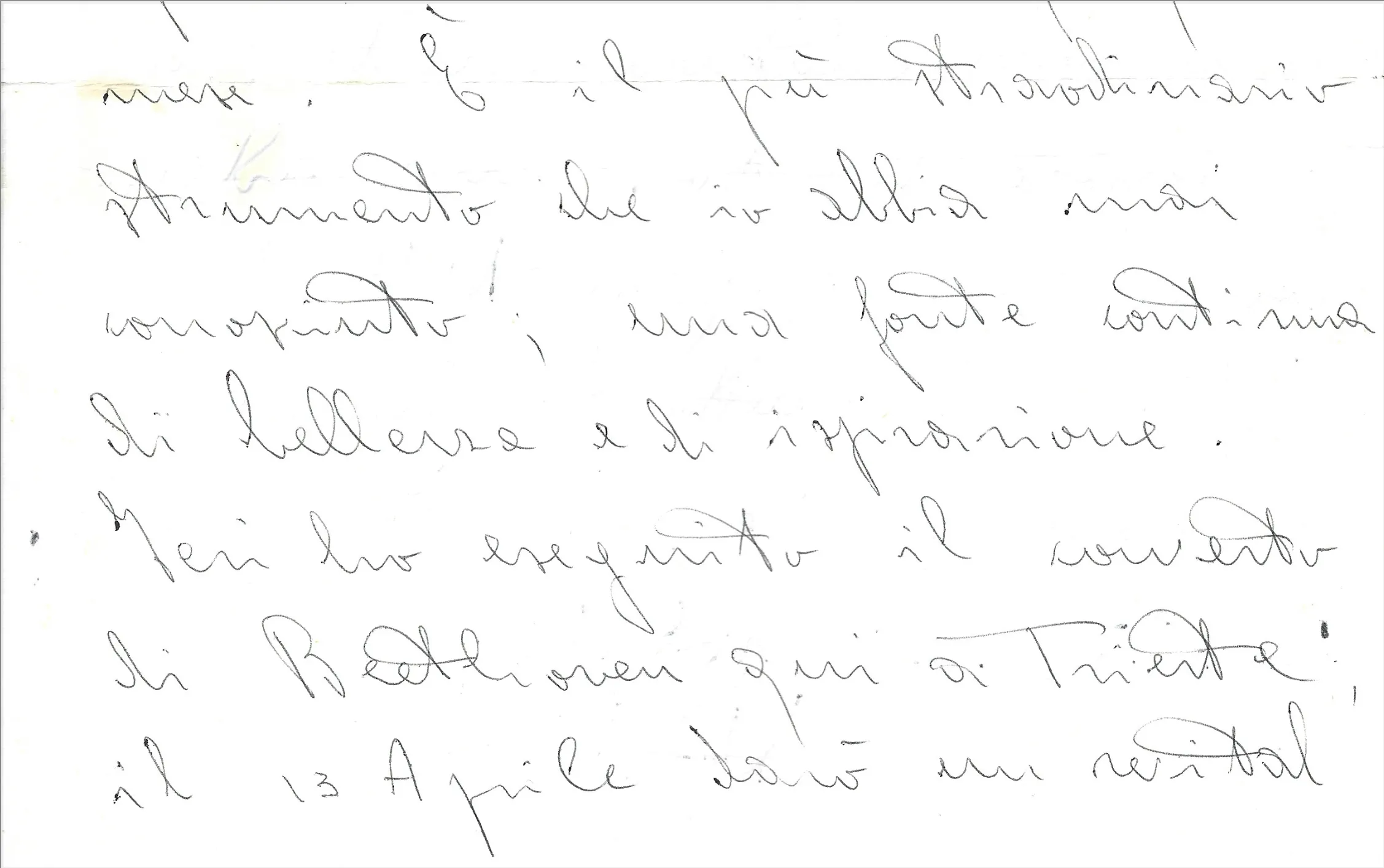

Uto Ughi (violinista di fama internazionale e direttore, 1944), lettera a P. Peterlongo, Trieste, 11 aprile 1970

“È il più straordinario strumento che io abbia mai conosciuto, una fonte continua di bellezza e ispirazione […] I primi giorni sono stati un po’ difficili perché un violino è come una creatura vivente: non si conosce subito, ma adesso comincio a scoprire tutta la bellezza di questo Stradivari.”.

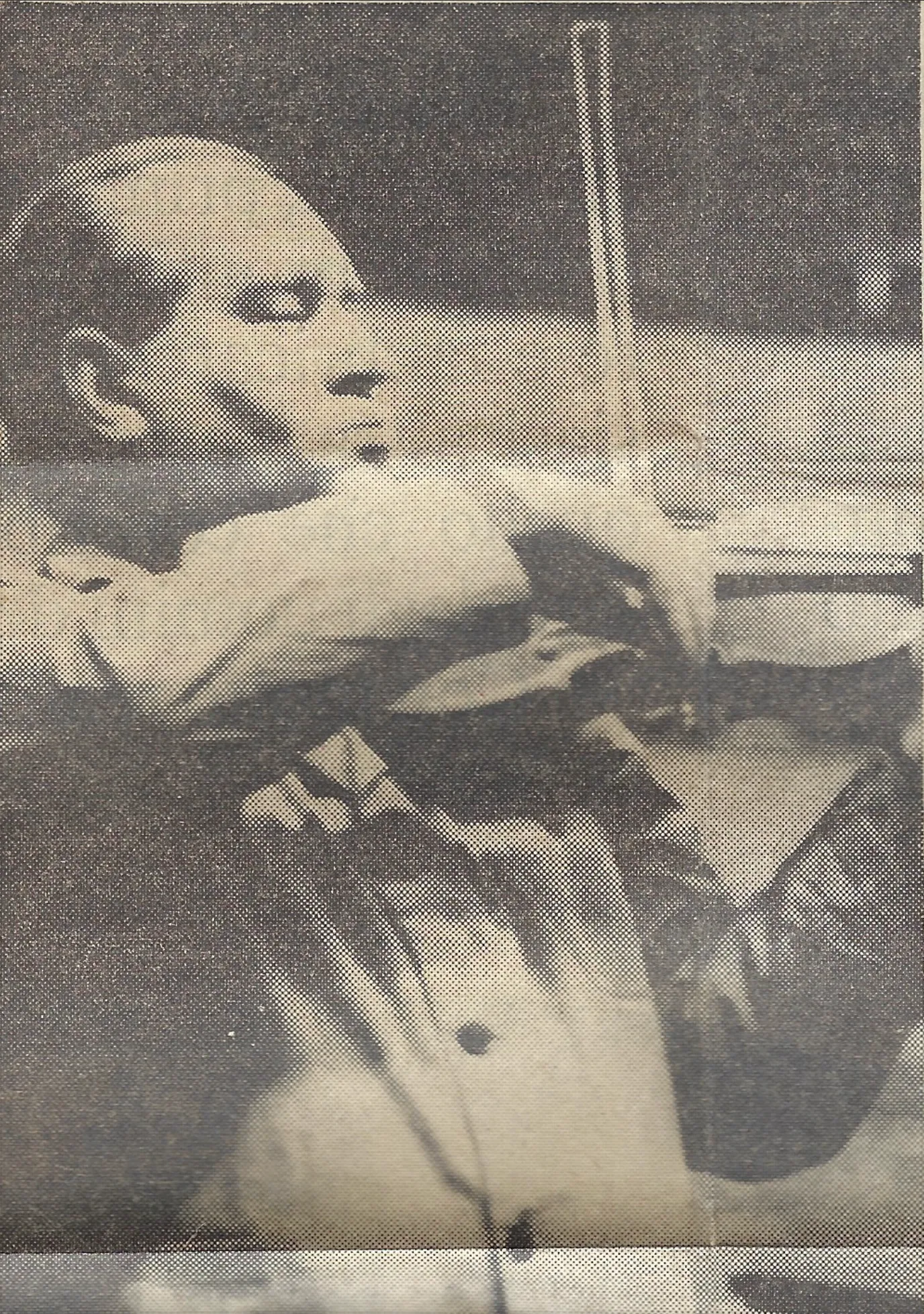

La Stampa, «Il celebre violinista Oistrakh morto nel sonno ad Amsterdam», 25 ottobre 1974

“Senza badare se qualcuno lo stesse osservando, levava di tasca un gran fazzoletto quadrettato e spolverava il violino con cura, lo strofinava, lo lisciava, alitava sulla vernice per lucidarlo meglio, prima di riporlo nella vecchia custodia di pelle screpolata, in silenzio, col gesto tenero e amoroso d’un padre che depone, piano, il bimbo nella culla. Non affidava a nessuno il prezioso strumento. L’aveva con sé, sottobraccio, pure la sera lontana del 1965 in cui giunse in treno a Porta Nuova, per il suo primo recital personale torinese, al Conservatorio, per l’Unione musicale. Veniva da Cremona. «Ho suonato col mio Stradivari nella patria di Stradivari», aveva mormorato, con una punta d’orgoglio, ammiccando verso la moglie.”

Franco Gulli, lettera a P. Peterlongo, Berlino, 17 dicembre 1965

“Il violino è semplicemente magnifico, si suona con grande facilità tanto che ho inciso per la Deutsche Grammophon il Divertimento per Trio di Mozart.”

Il violino è illustrato in I Segreti di Stradivari, S.F.Sacconi, Cremona 1972 (p. 193).

Lo strumento è stato esposto nel 1987 a Cremona, in occasione della mostra su Antonio Stradivari per il 250° anniversario della morte.

P. Peterlongo, Strumenti ad arco. Principi fisici del loro funzionamento, Milano, 1973, pp. 221-223.

Simone F. Sacconi, I “segreti” di Stradivari, Cremona 1979, p. 193.

Charles Beare, Antonio Stradivari. The Cremona Exhibition of 1987, London 1983, pp. 136-141.

Fondazione Pro Canale, Strumenti Storici, Milano 2014, pp. 22-23.

Antonio Stradivari, The Complete Works, London 2024, vol. III, pp. 32-33.