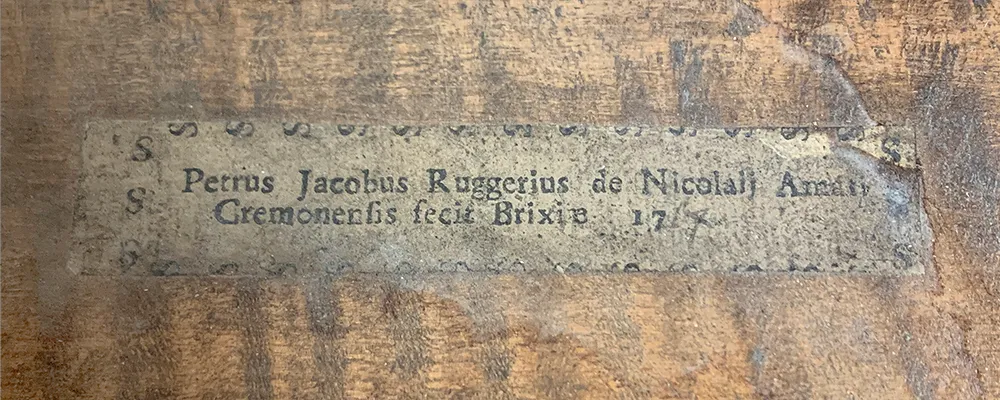

Petrus Jacobus Ruggerius de Nicolaij Amati

Cremonensis fecit Brixiae 1717

Etichetta presente all’interno dello strumento

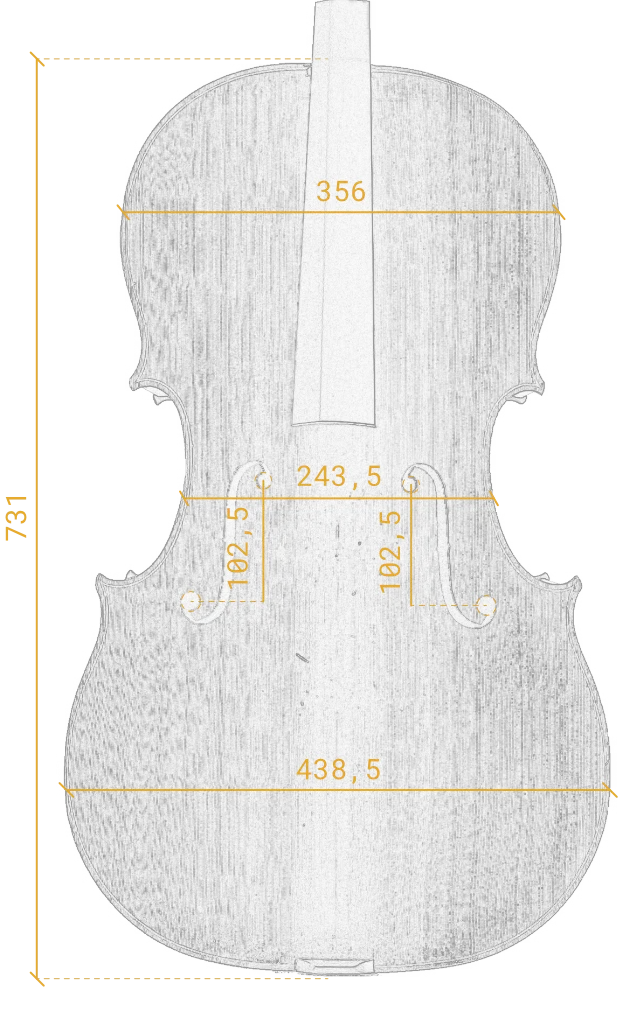

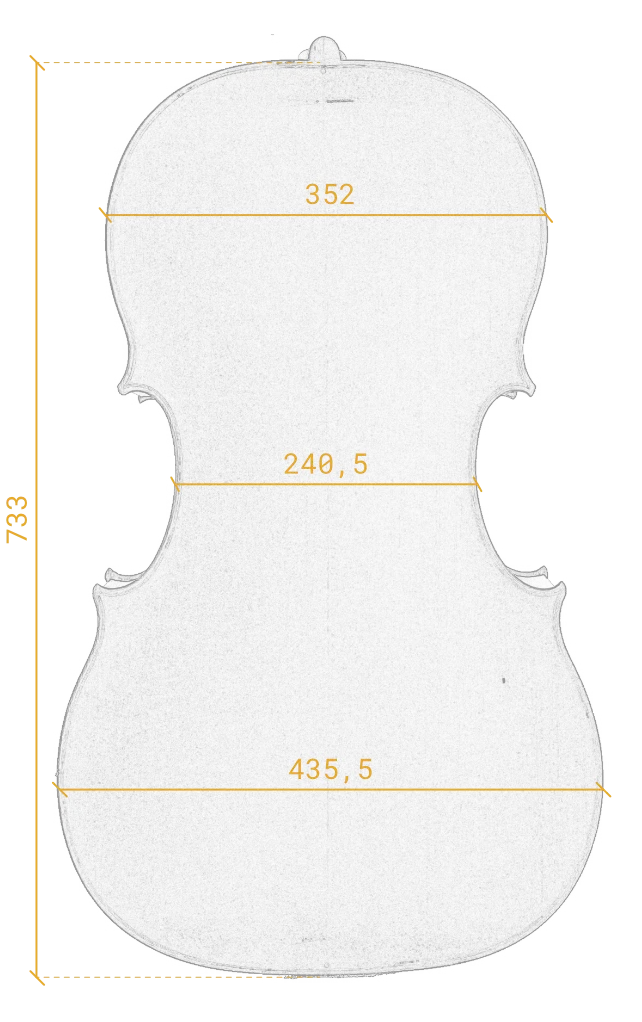

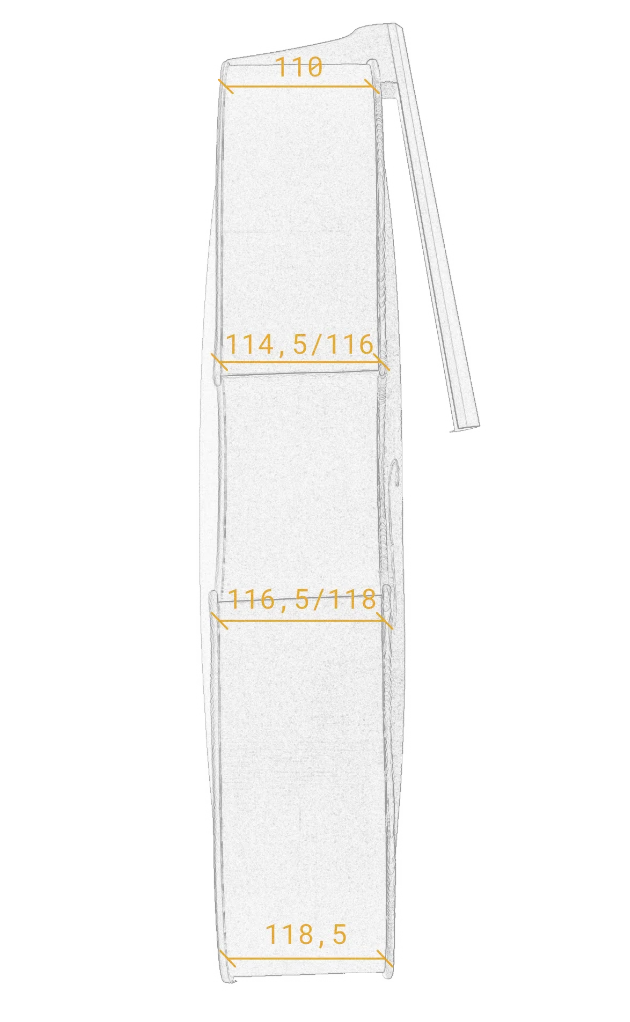

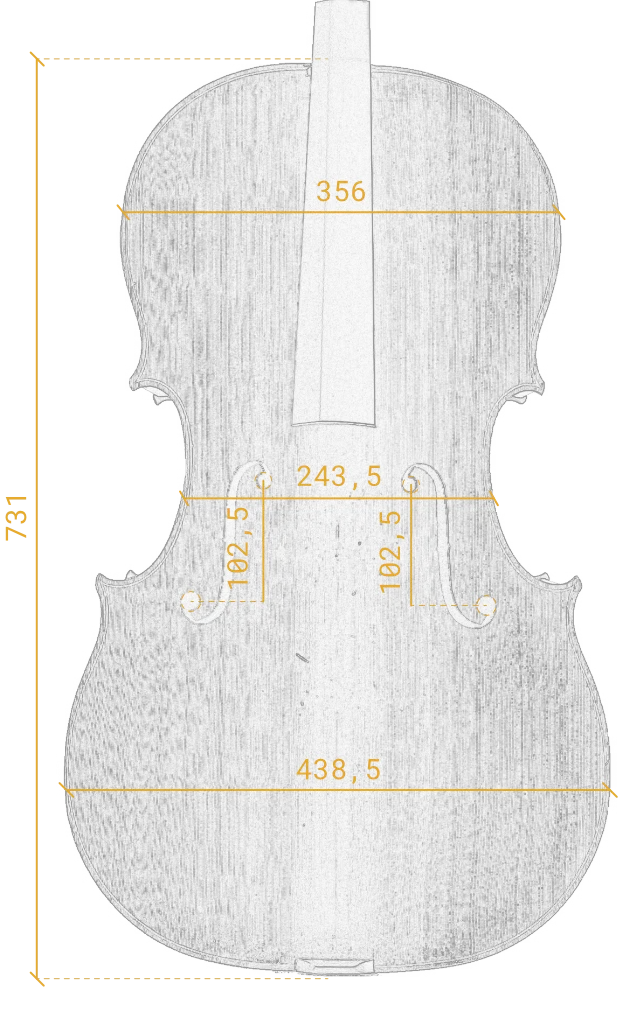

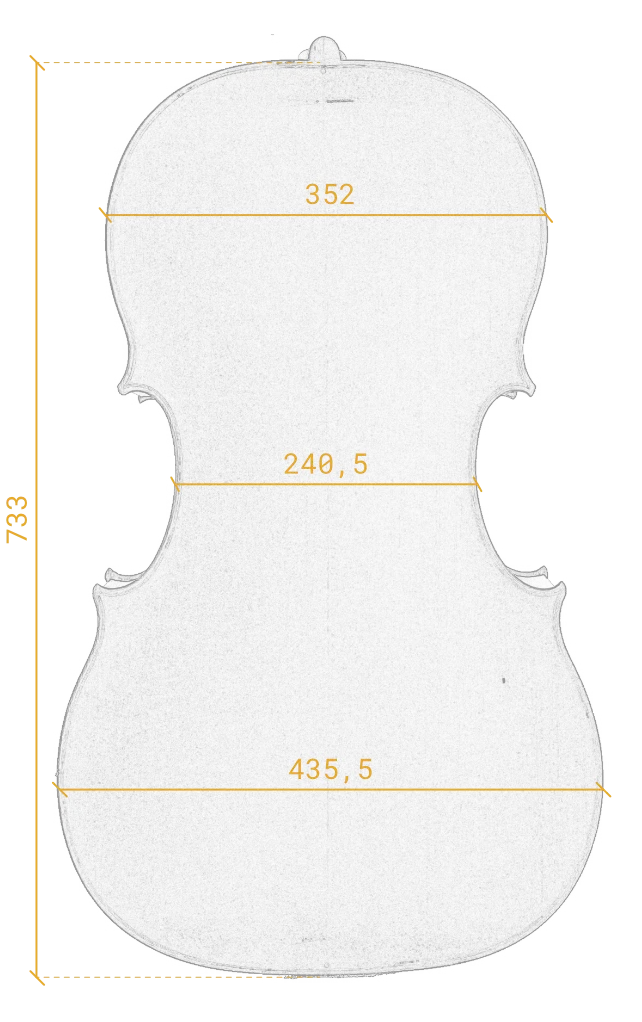

All’inizio del Settecento, il violoncello non aveva ancora una connotazione musicale precisa né misure e caratteristiche liutarie ben definite: a Cremona i principali liutai avevano sperimentato strumenti più o meno grandi e si erano ormai generalmente attestati sulle dimensioni che sono oggi considerate ottimali, di cui viene indicato come paradigmatico il modello di Stradivari definito “forma B”. Fuori Cremona però, i liutai continuavano a costruire violoncelli di misure varie: a Venezia, ad esempio, per tutta la prima metà del Settecento vennero realizzati strumenti di grande dimensione e molti di questi violoncelli sono oggi ancora in uso dopo un’opera di rimaneggiamento e rimpicciolimento della cassa. Vivendo in un centro con una grande attività musicale e non molto distante da Cremona, Rogeri doveva essere informato sulle tendenze sviluppate dai Rugeri, Guarneri e Stradivari, ed era probabilmente anche attento alle richieste dei musicisti per cui lavorava, che cominciavano ad interessarsi a strumenti in grado di permettere loro un’attività virtuosistica che fino a pochi decenni prima i violoncellisti non contavano di poter percorrere. Questo violoncello presenta una cassa armonica un poco più corta della misura che i liutai cremonesi avevano stabilito essere ideale, ma la larghezza tra le cc, al contrario, è maggiore. Per avere un’idea, il modello che Stradivari usa in questo periodo è lungo 75,6 cm e largo al centro 23, questo di Rogeri è lungo 73, 4 cm e largo 25. La maggior larghezza della cassa compensa la minor lunghezza: il volume interno dello strumento resta molto simile a quello di Stradivari. La comodità che offre una cassa più corta è bilanciata dal minor spazio per l’arco provocata dalla larghezza al centro. Ai tempi di Rogeri il ponticello prevedeva un maggior spazio tra le corde rispetto a quanto in uso oggi, e la larghezza della cassa non creava problemi al musicista. Con l’evoluzione della tecnica violoncellistica nell’Ottocento il ponticello è divenuto più alto e più stretto, e questa larghezza di cassa si presenta oggi una misura limite al di sopra della quale l’uso dello strumento sarebbe poco agevole. Lo strumento è interamente realizzato con legni di qualità eccellente: la tavola armonica è in due pezzi di abete a vena rettilinea di larghezza ideale, il fondo le fasce e la testa sono in acero con una marezzatura molto marcata e regolare, che nel fondo pende verso il lati e anche nelle fasce si presenta piuttosto inclinata. Le bombature sono realizzate con maestria, la scelta degli spessori è personale e basata sull’esperienza di Rogeri piuttosto che sulla ripetizione di schemi e misure della tradizione e dei suoi maestri e precursori cremonesi.

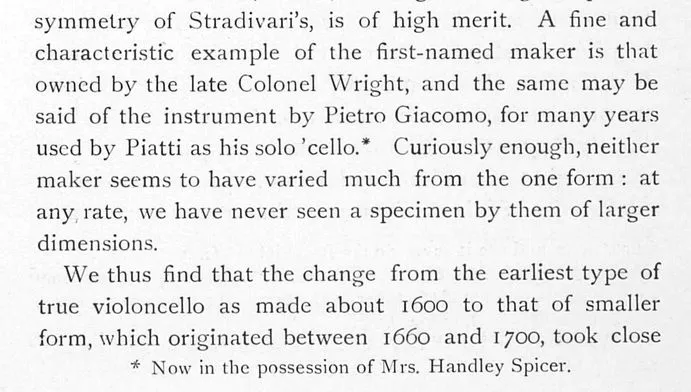

I fratelli Hill conoscevano e apprezzavano questo strumento, e lo citano come esempio di ottimo violoncello nel loro saggio su Stradivari (Hill, Antonio Stradivari, Londra 1902, pag. 112).

Il primo proprietario conosciuto di questo strumento è il celebre violoncellista bergamasco Alfredo Piatti (1822-1901), che fin dalla giovinezza spese gran parte della sua attività concertistica in Inghilterra, dove conobbe un successo strepitoso: con i suoi guadagni acquistò una villa sul lago di Como, dove trascorreva i periodi italiani che alternava a quelli londinesi. Piatti godeva della stima di Felix Mendelssohn, che per lui pare abbia scritto un concerto per violoncello, purtroppo andato perduto. Dopo vari passaggi di proprietà tra ricchi dilettanti inglesi, lo strumento tornò in Italia, dapprima di proprietà di Gilberto Crepax, primo violoncello del Teatro alla Scala, poi di Rocco Filippini, compianto solista, da cui lo acquistò Giovanni Peterlongo.

Pietro Giacomo Rogeri nasce a Brescia all’inizio di marzo del 1665. Suo padre Giovanni Battista, bolognese per nascita, aveva lavorato per qualche tempo nella bottega di Nicolò Amati a Cremona all’inizio degli anni Sessanta del Seicento, e si era poi trasferito a Brescia poco prima del suo matrimonio, avvenuto un anno prima della nascita di Pietro Giacomo. La documentazione d’archivio sui Rogeri è scarsissima, ma sappiamo che nel 1667 Giovanni Battista ha un secondo figlio, battezzato con il nome di Giovanni Paolo. Inoltre, in un contratto del 1688 Giovanni Battista dichiara di essere un costruttore di violini e di avere due figli che fanno lo stesso lavoro. Secondo la consuetudine del tempo, fino alla fine del secolo la bottega resta nel nome del titolare e fondatore, Giovanni Battista, ma nei primi anni del Settecento Giovanni Battista muore, forse addirittura preceduto dal figlio minore, e da questo momento in avanti l’attività rimane nelle mani del solo Pietro Giacomo, liutaio capace da un punto di vista tecnico e dotato di una notevole fantasia e voglia di sperimentare soluzioni originali. I suoi strumenti mostrano una continua evoluzione nei modelli e negli aspetti più personali dello stile costruttivo, che lo portano ad essere un autore di particolare interesse, al punto che negli ultimi anni la sua figura, in precedenza considerata di secondo piano rispetto a quella del padre, è stata rivalutata e viene oggi spesso considerata di maggior rilievo. Sposatosi con una donna di nome Teresa, Pietro Giacomo non pare avere avuto figli. Dato che anche suo fratello non ha lasciato discendenti, con la morte di Pietro Giacomo, avvenuta nel 1724, la bottega bresciana dei Rogeri chiude definitivamente dopo più di cinquant’anni di attività.

In due pezzi di abete di grana regolare e larghezza media.

In due pezzi corrispondenti di acero con marezzatura marcata larga e regolari discendenti verso i bordi.

In acero di qualità simile al fondo.

In acero con marezzatura meno marcata.

Giallo bruna dorata.

Tavola

Fondo

Lato acuti

Lato bassi

Riccio Fronte

Riccio lato acuti

Riccio retro

Riccio lato bassi

Altezza bombatura: 30

Altezza bombatura: 27

Altezza bombatura: 30

Altezza bombatura: 27

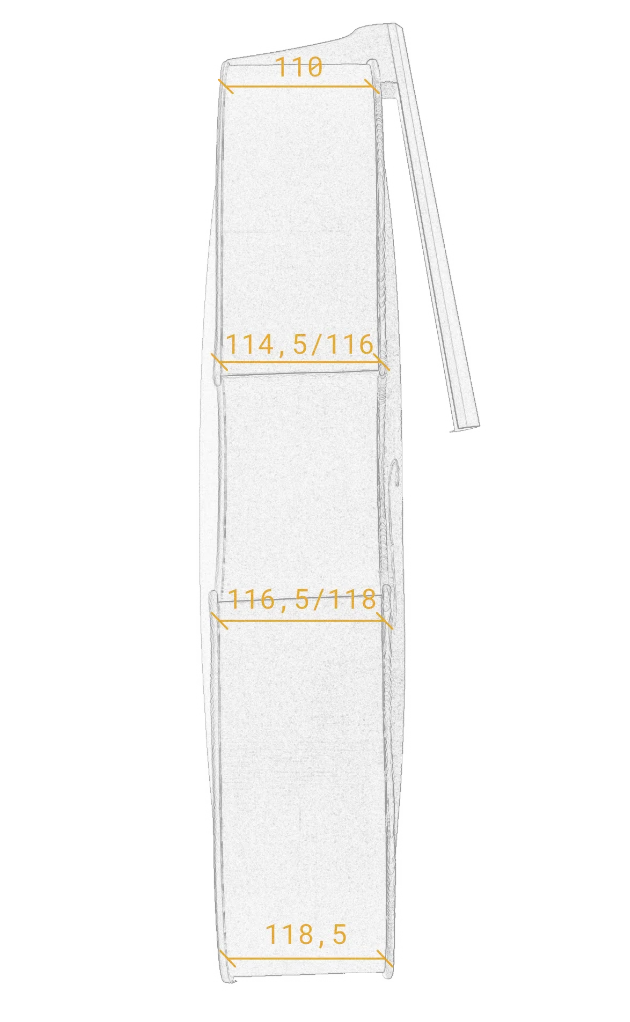

*Le misure sono espresse in mm con un errore sulla misura di +/-0,25

mm.

**Le misure sono state prese dal rilievo tomografico, quindi in pianta

Resa tridimensionale dello strumento a partire dal rilievo tomografico

Fronte dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Retro dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Tavola armonica, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

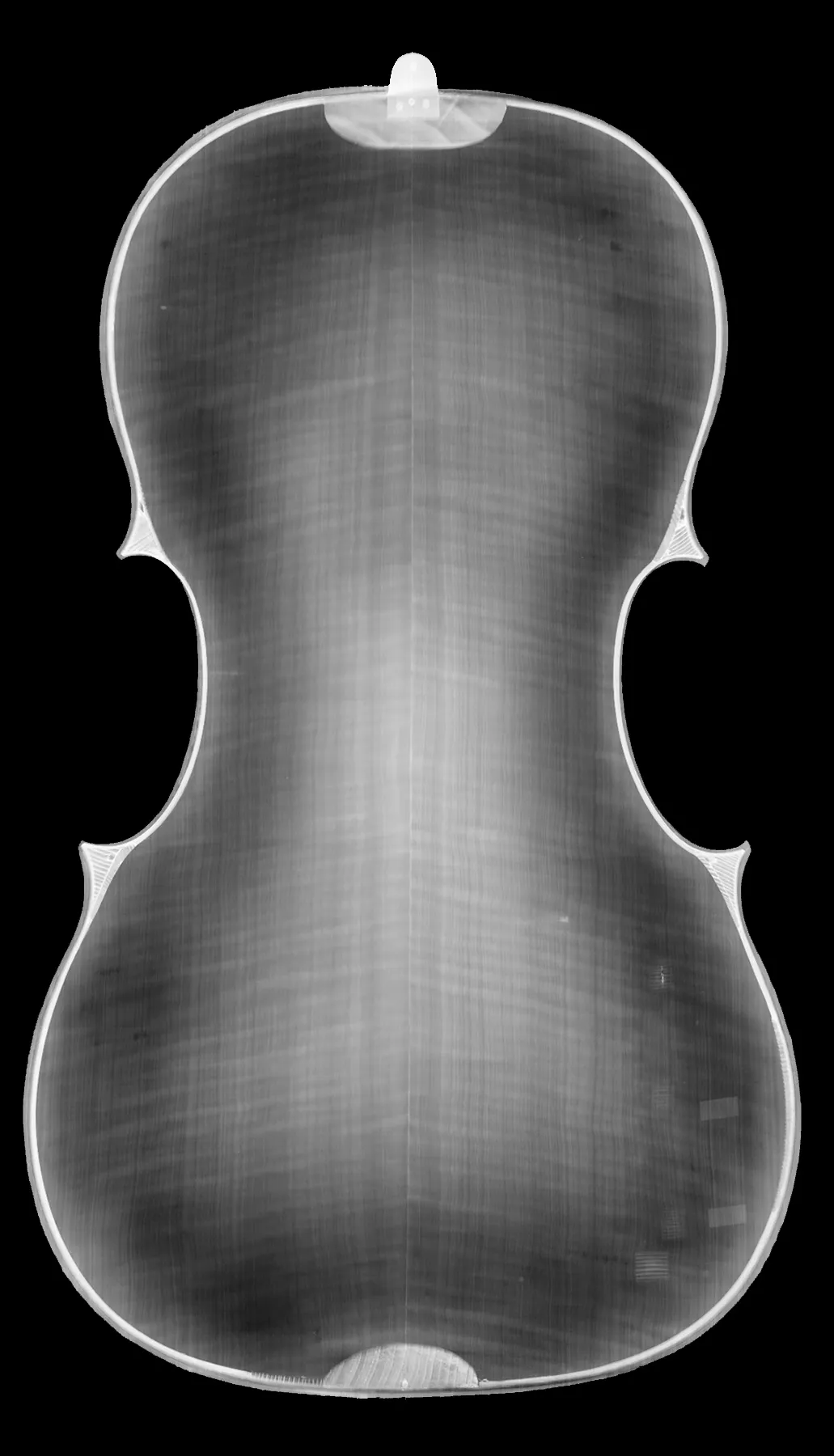

Fondo in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

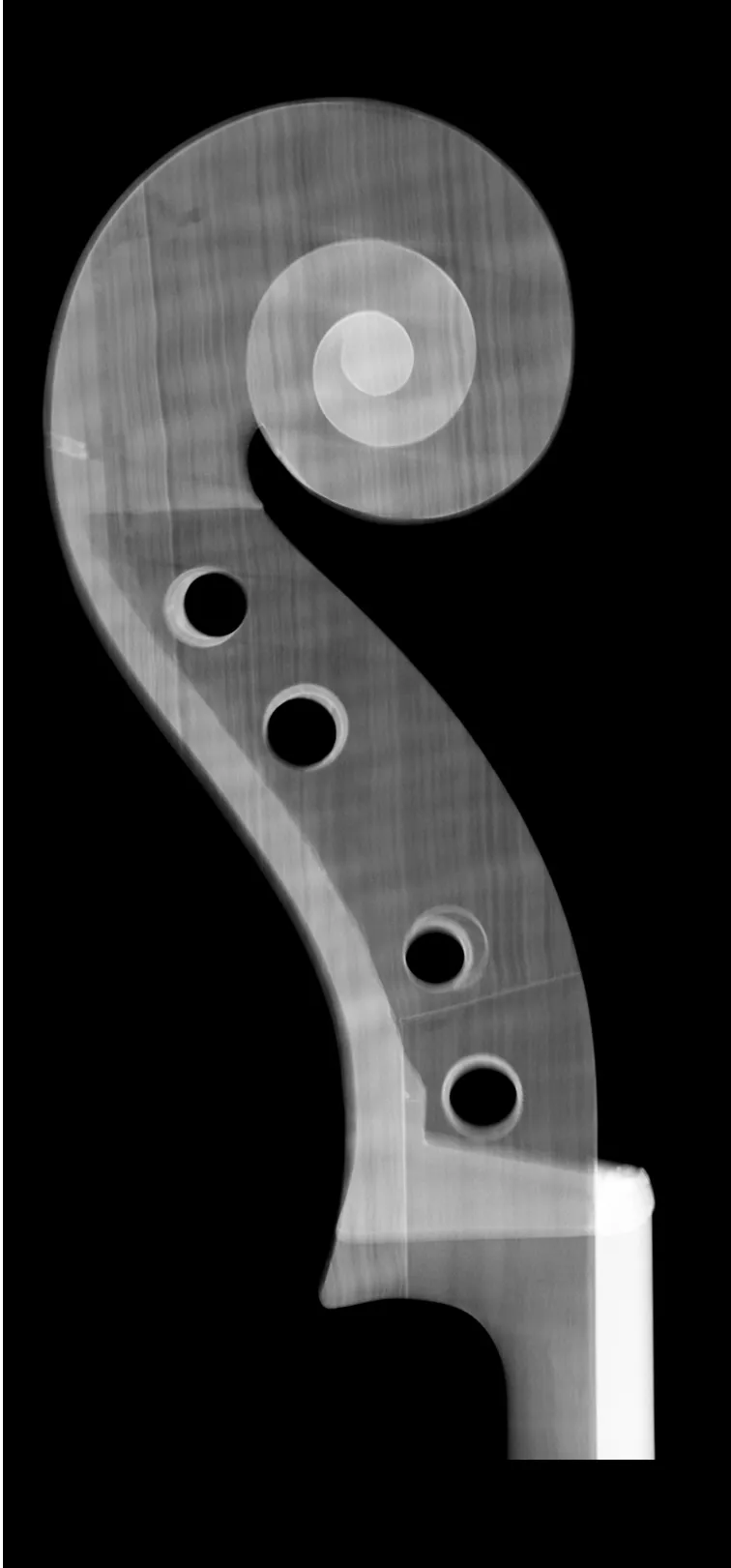

Riccio acuti X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Riccio bassi in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Sezione trasversale dello strumento (da rilievo tomografico)

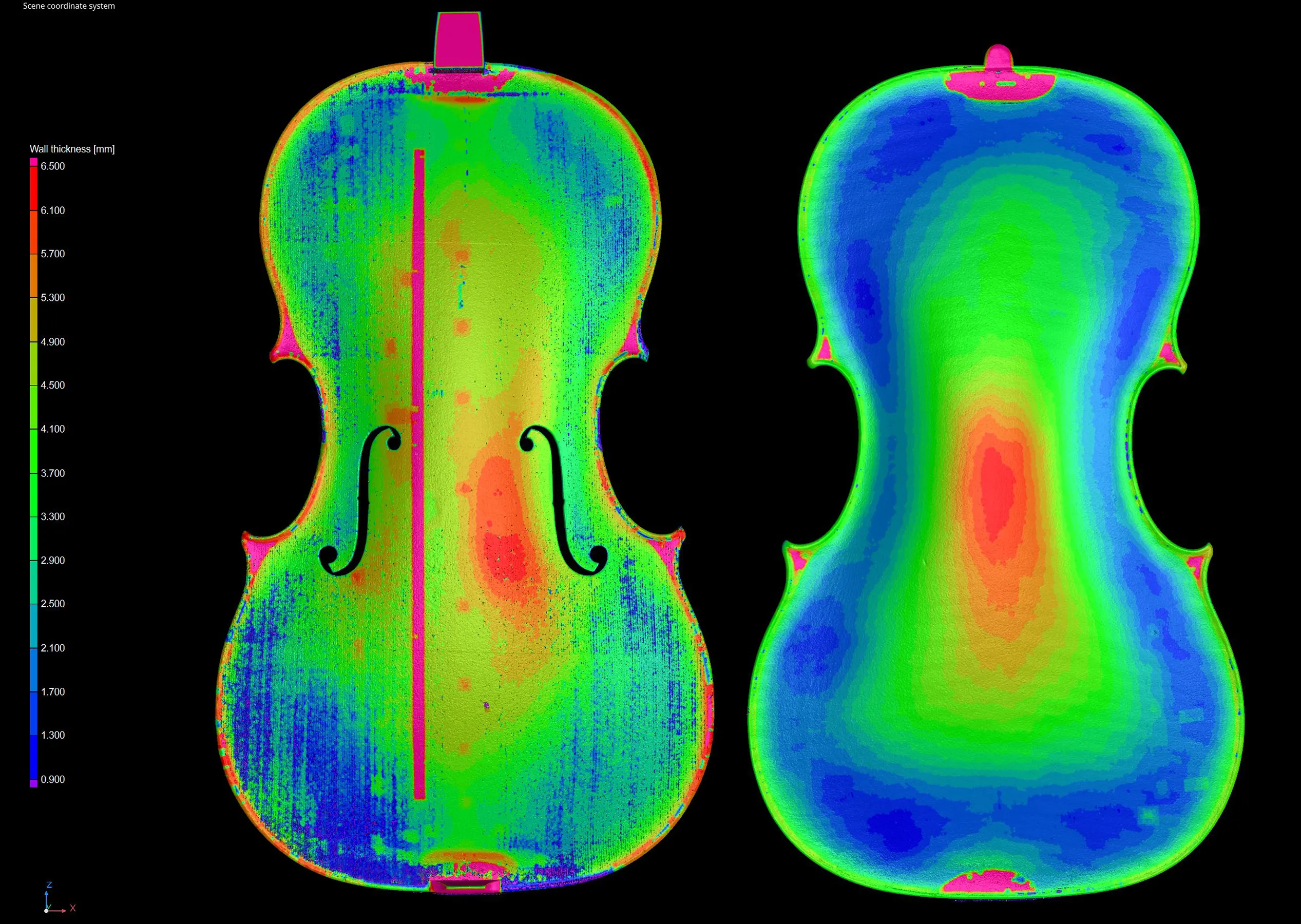

Rilievo degli spessori della tavola armonica e del fondo

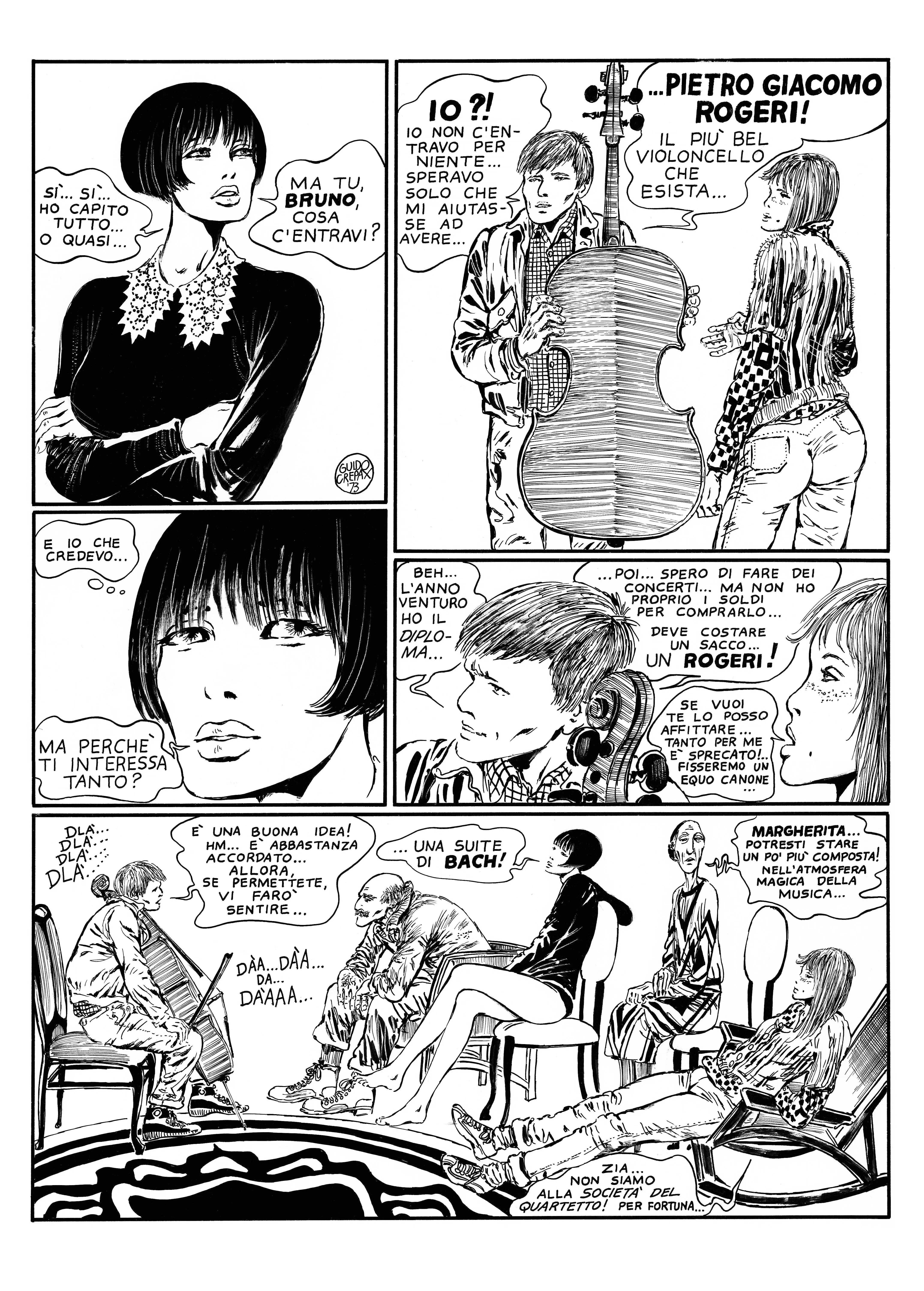

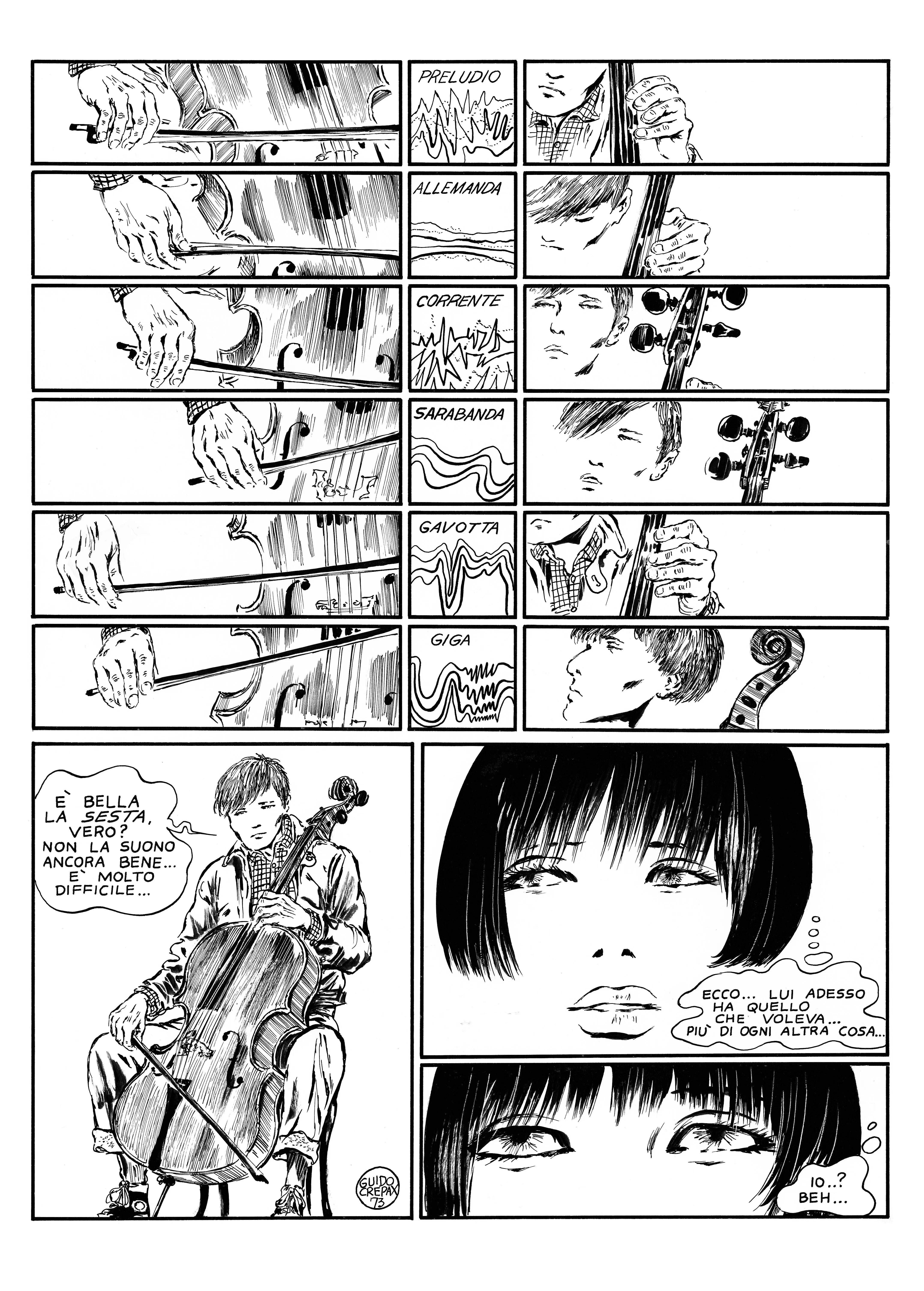

Guido Crepax, Pietro Giacomo Rogeri, Milano 1972

Lo strumento è protagonista di una delle storie del celebre fumetto “Valentina” dal titolo Pietro Giacomo Rogeri, opera del fumettista milanese Guido Crepax, figlio del violoncellista Gilberto Crepax.

AA.VV, 1520-1724 Liutai in Brescia, Eric Blot edizioni, Cremona 2008, pp. 312-319.

Copertina della rivista “The Strad Magazine”, July 2009, con articolo di John DILWORTH, Hard Knock Life, pp. 22-26.

Fondazione Pro Canale, Strumenti Storici, Milano 2014, pp. 32-33.