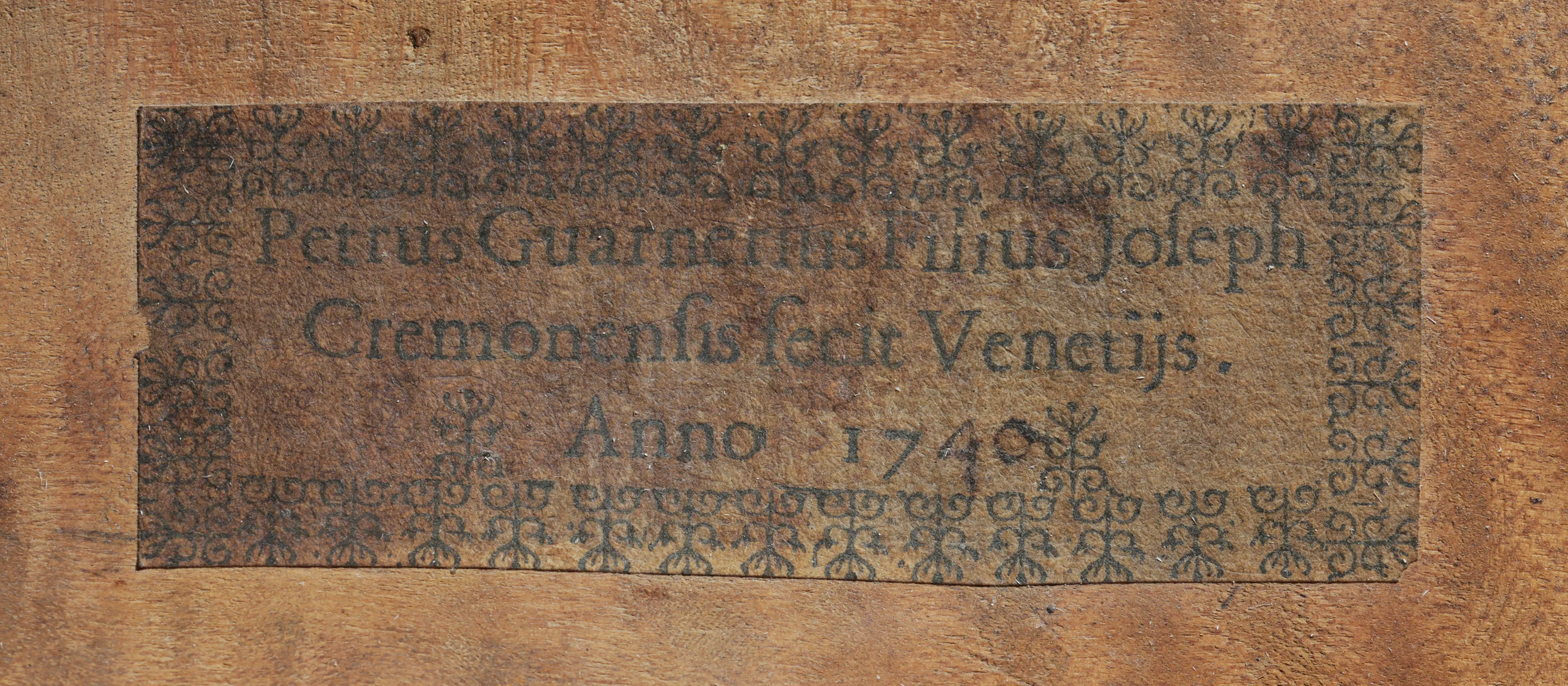

Petrus Guarnerius Filius Joseph

Cremonensis fecit Venetiis

Anno 1740

Etichetta presente all’interno dello strumento

Sebbene i quasi trecento anni di uso abbiano inevitabilmente consumato la superficie di questo violino, la prima cosa che colpisce prendendolo in mano è la sua vernice: di colore rosso cupo, acceso, perfettamente trasparente, dall’aspetto al tempo stesso sottile e pastoso. Una vernice veneziana modificata secondo il gusto raffinato che i liutai cremonesi avevano sviluppato in duecento anni di esperienza e tradizione. Il modello della cassa è originale di Pietro, progettato a partire dai modelli della famiglia Guarneri ridisegnati in maniera personale: particolarmente caratteristico è il design delle cc e delle punte, che si discosta in maniera netta dalla tradizione cremonese in cui Pietro era stato educato e che suggeriscono piuttosto un confronto con l’opera coeva di suo fratello, Giuseppe, il liutaio oggi celebre con il soprannome “Guarneri del Gesù”.

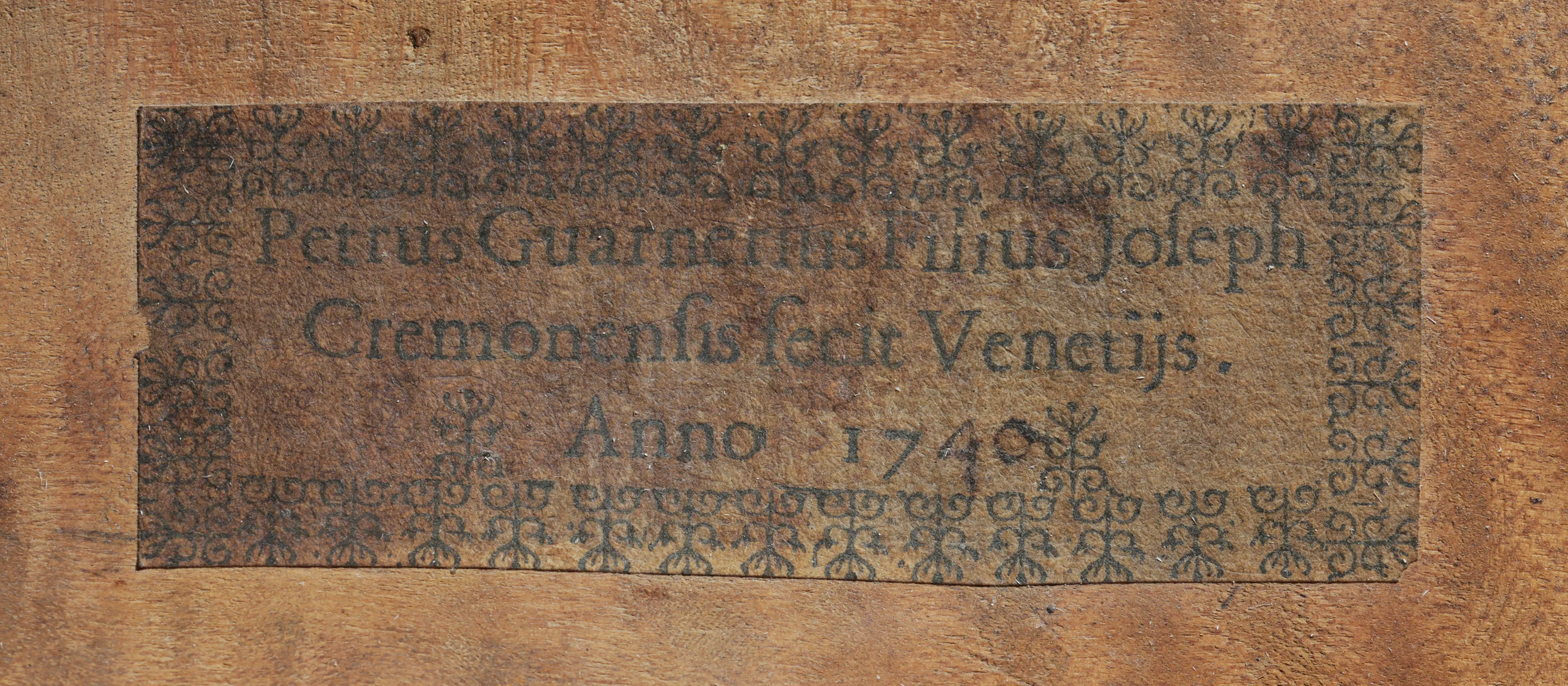

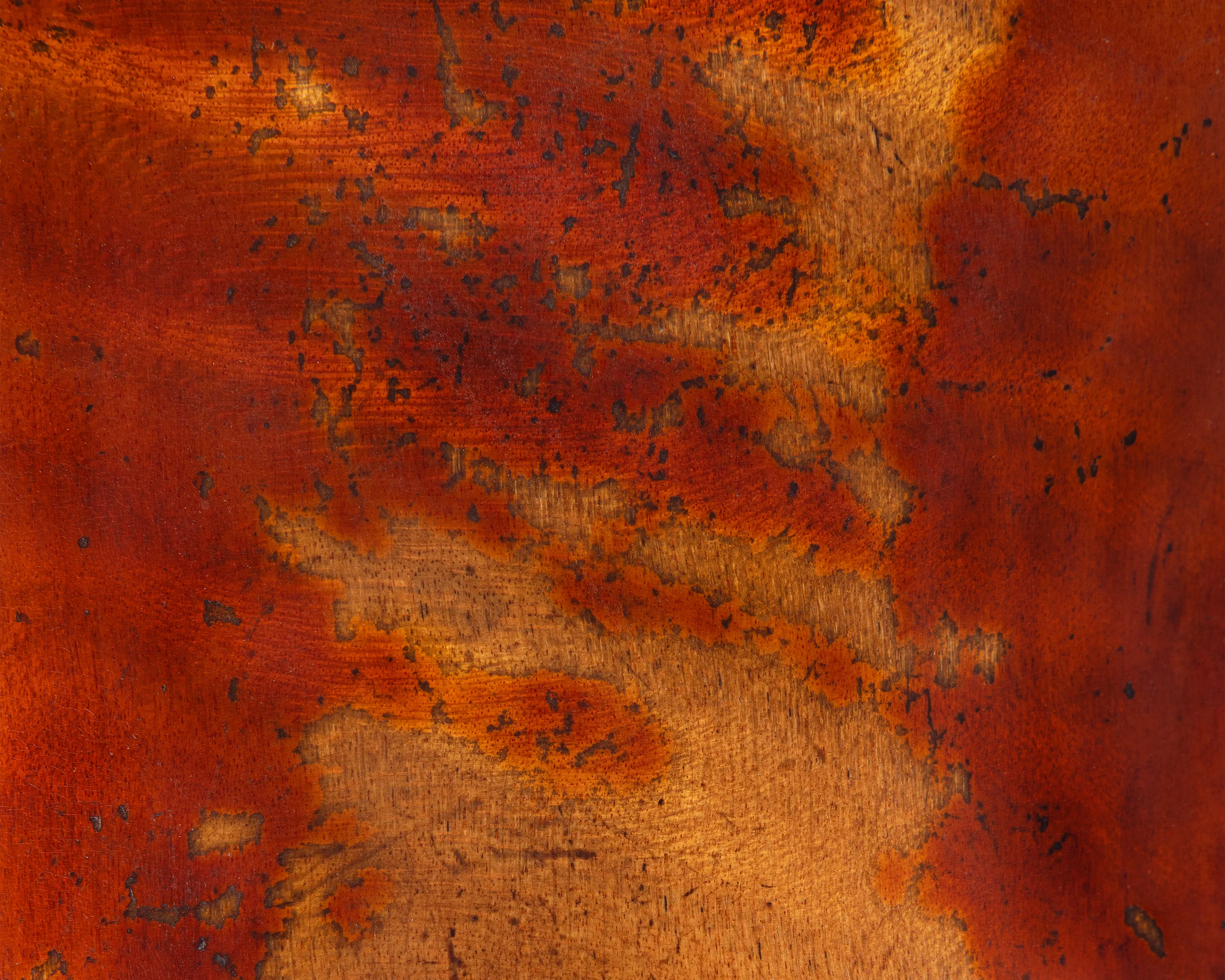

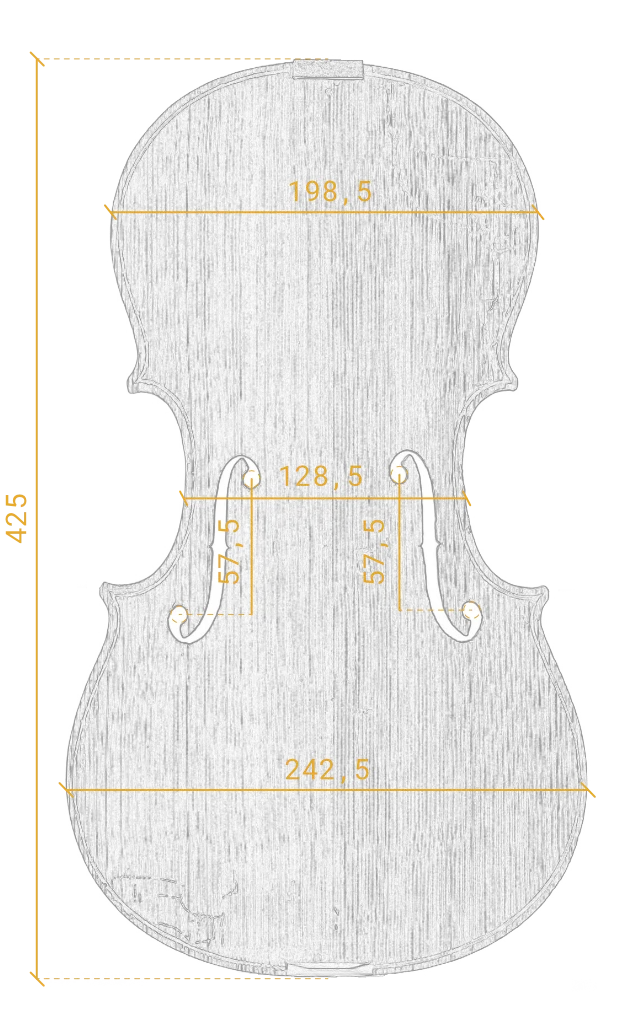

La tavola armonica è in due pezzi di abete con vena molto rettilinea, più stretta al centro e leggermente più aperta verso i fianchi. Il fondo è in un unico pezzo di acero tagliato di quarto, dalla spettacolare fiammatura larga e profonda inclinata verso destra. Le fasce sono in acero con una marcata marezzatura più stretta. La testa, pure in acero, presenta una marezzatura simile al fondo. Molto originali e personali dello stile di Pietro le ff, caratterizzate da aste sottili e da una forma molto allungata orizzontalmente della zona di raccordo con i fori circolari, che restano di diametro piuttosto ridotto. Il modello delle ff è forse il dettaglio in cui maggiormente è evidente l’adattarsi di Pietro a modelli veneziani senza rinunciare a mantenere una cifra stilistica legata alla sua famiglia di origine e più in generale allo stile cremonese. Nel panorama veneziano, Pietro è l’unico liutaio che conosce e utilizza per la costruzione dei suoi strumenti il metodo cremonese, sviluppato dalla famiglia Amati.

Dettaglio del fondo dello strumento

La lavorazione è pulita: Pietro era un artigiano capace ed esperto. Tuttavia sono evidenti segni di lavorazione, soprattutto nello scavo della voluta del riccio. Le bombature sono piuttosto basse e impostate in modo da risultare forti e resistenti. A differenza di quasi tutti gli altri liutai veneziani Pietro aveva seguito un percorso di formazione e apprendistato in una bottega ben organizzata, quella di suo padre, e questo tratto della sua storia personale risulta ben evidente nella solidità con cui le sue opere sono impostate e realizzate, un’eredità derivante dalla sua appartenenza alla scuola cremonese, di cui a pieno titolo Pietro è l’ultimo importante rappresentante. Nella seconda metà dell’Ottocento il violino si trovava in Inghilterra, e la ditta Hill di Londra lo cedette al barone Johann Knoop, Passò quindi ad altri due importanti collezionisti: dapprima Theodore Hammerle di Vienna, poi Henry Hottinger a New York. Rembert Wurlitzer lo acquistò nel 1965 per rivenderlo dapprima a Melvin Ritter di St. Louis (Missouri), poi a Paolo Peterlongo nel 1968. Nel 1995 lo strumento è stato esposto nel 1995 a Parigi presso l’Hôtel de Ville in occasione della mostra sulla liuteria veneziana, organizzata dalla Association pour la Promotion des Arts.

Pietro Guarneri nasce a Cremona nel 1695, dove apprende l’arte della liuteria lavorando per circa dieci anni nella bottega familiare del padre Giuseppe, figlio del capostipite Andrea Guarneri. Nonostante fosse il primogenito destinato ad ereditare l’attività paterna a Cremona, nel 1717 decide di spostarsi a Venezia. La liuteria cremonese al tempo era dominata dai successi di Stradivari, la cui concorrenza lasciava sempre meno spazio alla famiglia Guarneri. A Venezia, l’ambiente musicale era già consapevole della preziosità degli strumenti della scuola cremonese, ricercati sul mercato per la loro notevole qualità tecnica. Pietro Guarneri era quindi in grado di offrire sulla piazza veneziana strumenti considerati di grande avanguardia. Vista l’impossibilità di aprire una propria attività commerciale per via dell’elevata tassa da pagare alle corporazioni cittadine, Pietro inizia la sua carriera veneziana lavorando più o meno come dipendente nella bottega/negozio di un altro liutaio, probabilmente quella di Matteo Sellas, che era al tempo molto rinomata al pari di quelle di Matteo Gofriller e Domenico Montagnana, Curzi e Sopran. Per due volte, nel 1726 e 1729, Sellas vende violini di Pietro al celebre Istituto della Pietà, un acquisto che doveva essere approvato da Antonio Vivaldi. Nel 1728 Pietro sposa una donna veneziana, Angiola Maria Ferrari. Nei 16 anni seguenti la coppia ha 11 figli, diversi dei quali però muoiono entro gli anni della adolescenza. Matteo Sellas muore nel 1731 e la bottega passa sotto la direzione di suo fratello, che pare essere stato un datore di lavoro meno interessante. Nell’ottobre 1733 Pietro Guarneri lascia Sellas e si mette in proprio. Per aggirare la tassa di iscrizione alla corporazione la bottega Guarneri viene intestata a Iseppo, il figlio primogenito, infante, che essendo veneziano di nascita è esentato dal pagamento. Con questo passaggio si apre per Guarneri il periodo più produttivo, che dura fino al 1748, soprattutto per quanto riguarda la costruzione di violini. Pochi sono invece i suoi violoncelli conosciuti e si contano solo una viola e un contrabbasso. La documentazione d’archivio che ci permette di conoscere qualche informazione sulla vita di Guarneri è molto limitata: conosciamo alcuni dati circa le tasse che la corporazione gli richiese, e da questi possiamo capire come le sue entrate fossero sempre alquanto modeste. Dei quattro figli maschi che superarono la giovinezza nessuno pare essere stato avviato all’attività paterna: anche Iseppo, il titolare nominale della bottega, non fu liutaio ma divenne prete, e a nostra conoscenza Pietro non ebbe allievi né collaboratori, tranne forse un garzone nel periodo di maggior produzione. Dopo il 1750 la produzione di Guarneri cala progressivamente, anche se non si interrompe mai del tutto: Pietro rimase attivo fino alla morte, avvenuta nel 1762. Con lui si spegneva l’ultimo erede della tradizione classica cremonese.

In due pezzi speculari di abete di taglio radiale a grana stretta al centro, più larga verso i bordi.

In un pezzo unico di acero con onde marcate e regolari inclinate verso destra.

In acero con marezzatura più stretta e dritta.

In acero meno figurato.

Spessa e pastosa, di colore rosso acceso su fondo giallo, consumata in particolare sul fondo.

Tavola

Fondo

Lato acuti

Lato bassi

Riccio Fronte

Riccio lato acuti

Riccio retro

Riccio lato bassi

Altezza bombatura: 18

Altezza bombatura: 16,5

Altezza bombatura: 18

Altezza bombatura: 16,5

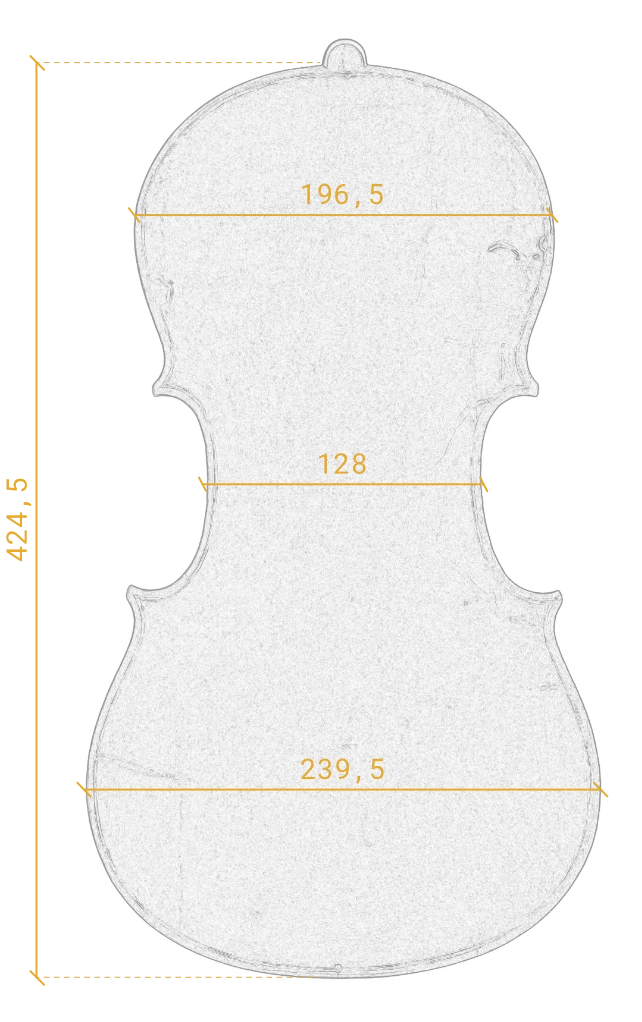

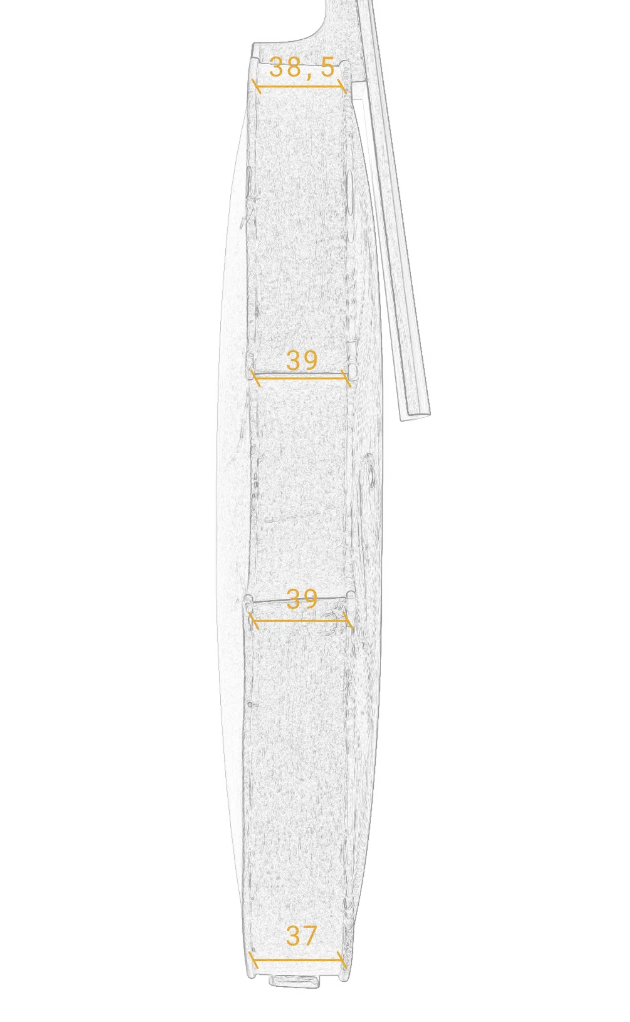

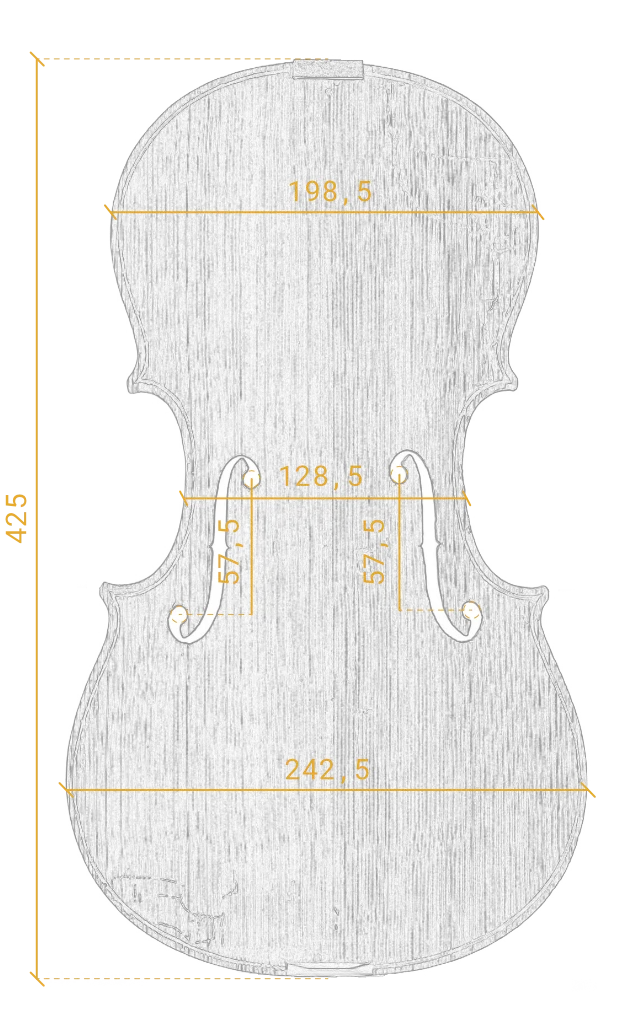

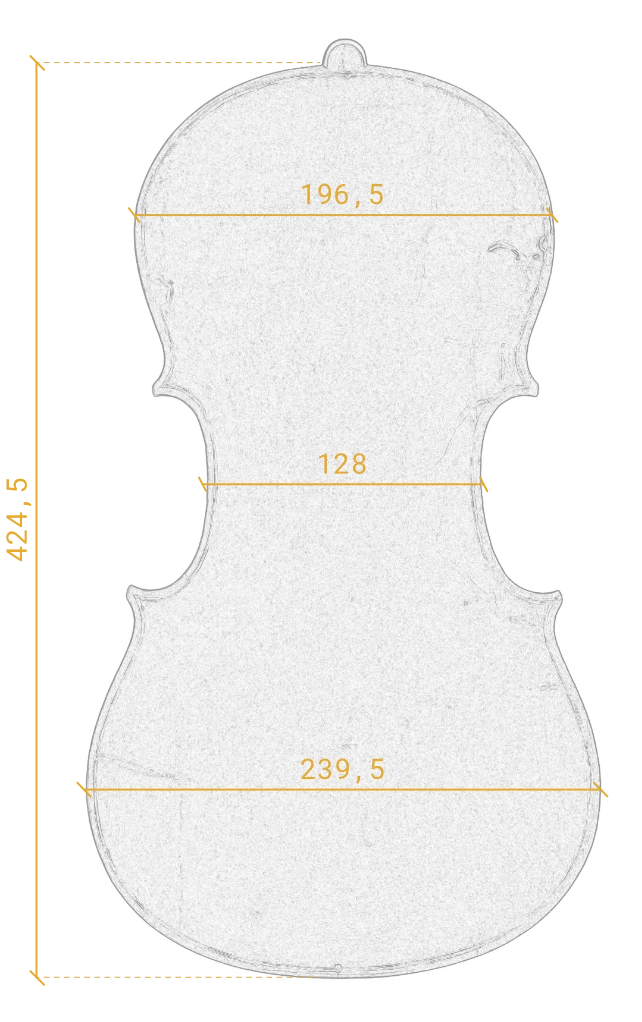

*Le misure sono espresse in mm con un errore sulla misura di +/-0,25

mm.

**Le misure sono state prese dal rilievo tomografico, quindi in pianta

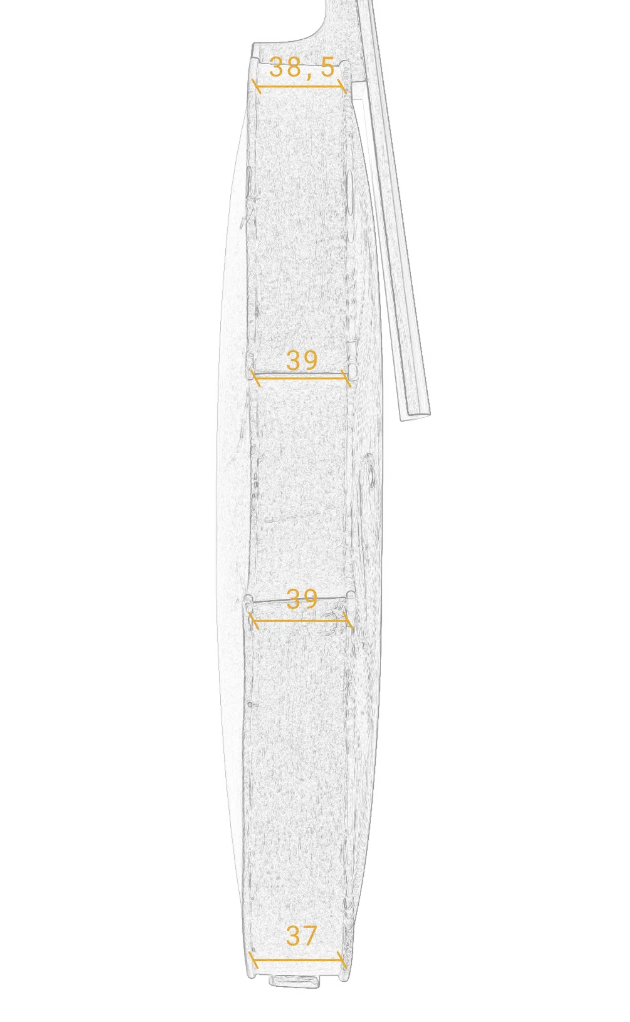

Resa tridimensionale dello strumento a partire dal rilievo tomografico

Fronte dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Retro dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Tavola armonica, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

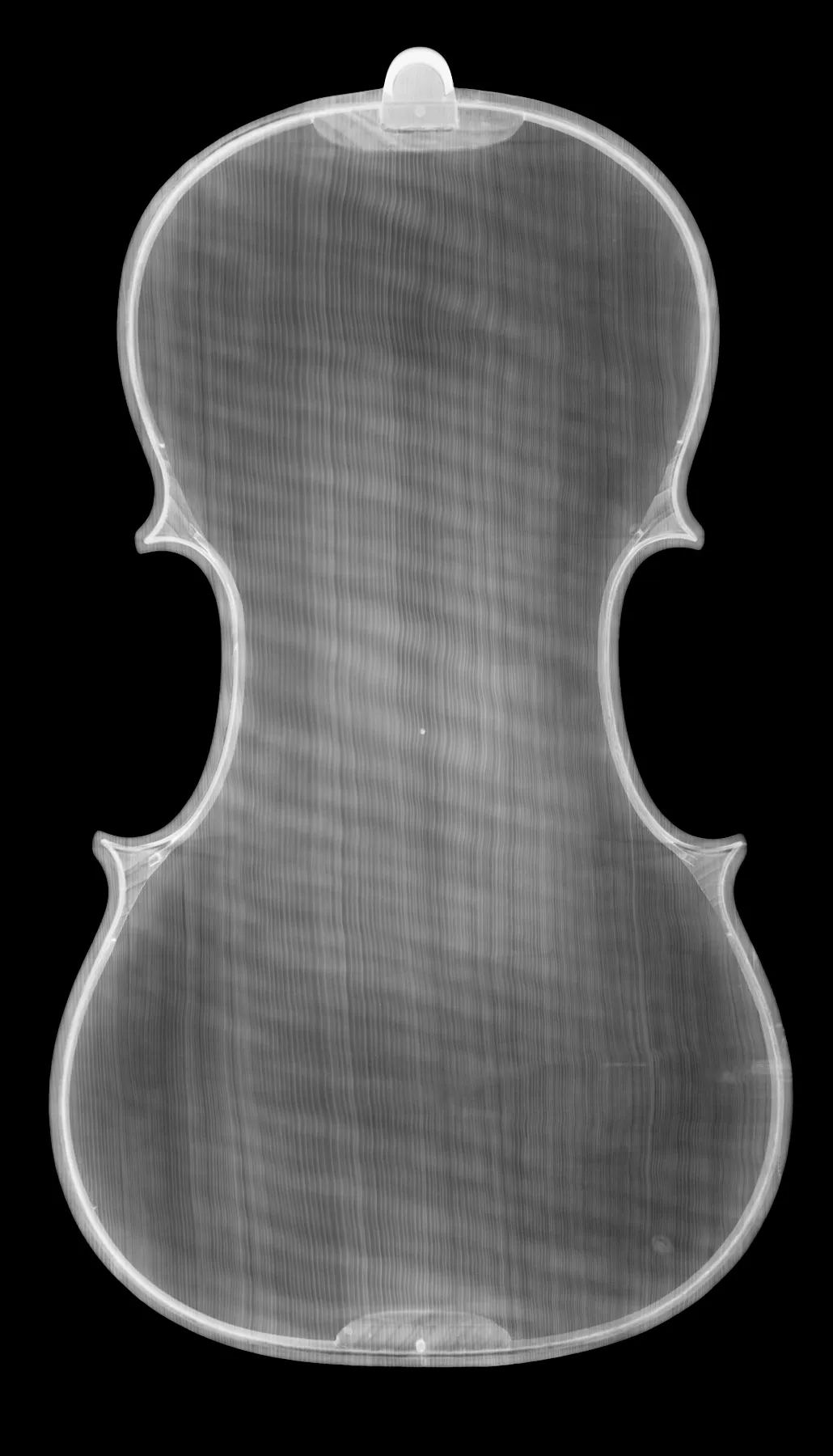

Fondo in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Riccio acuti X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Riccio bassi in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Sezione trasversale dello strumento (da rilievo tomografico)

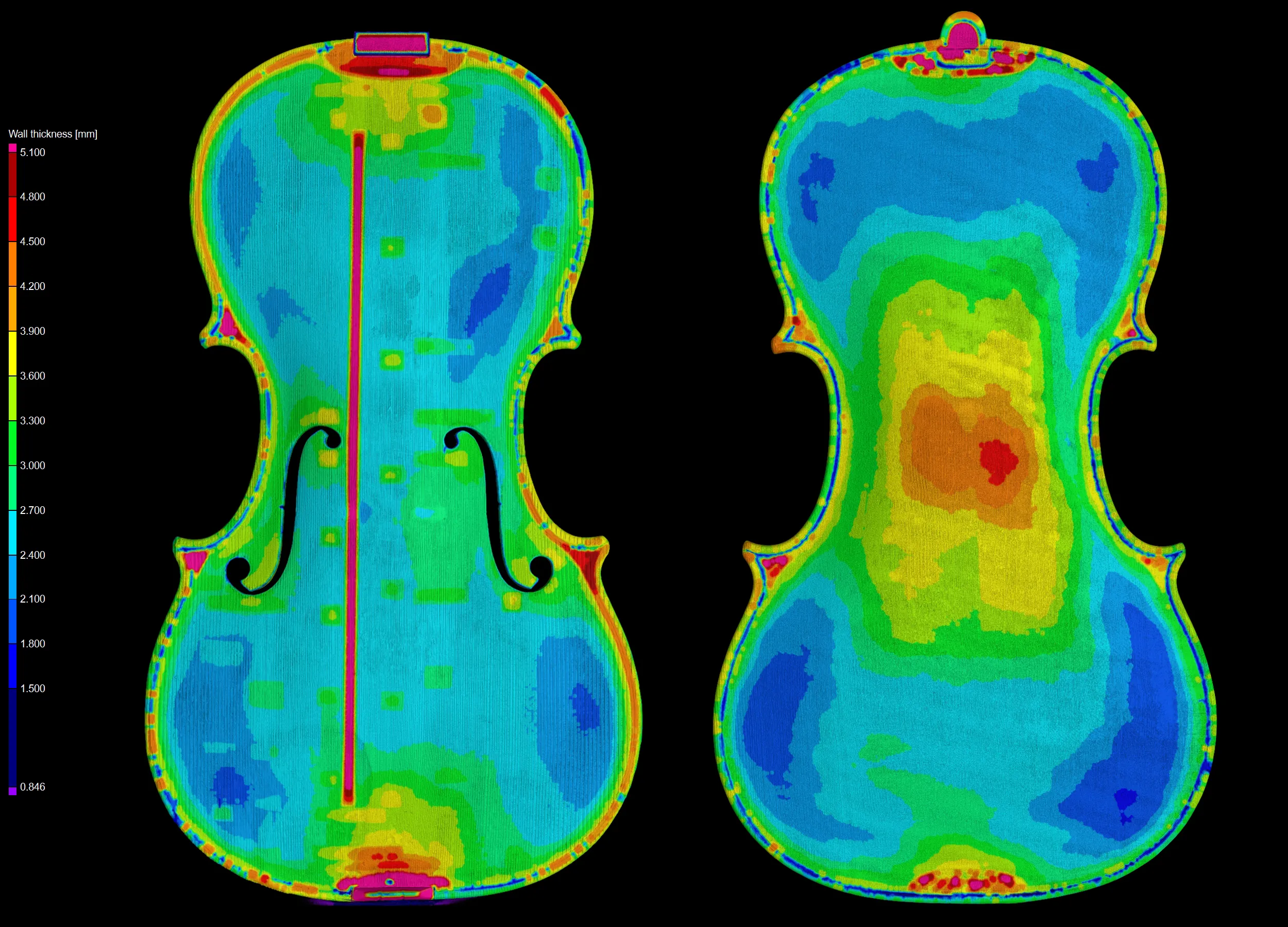

Rilievo degli spessori della tavola armonica e del fondo

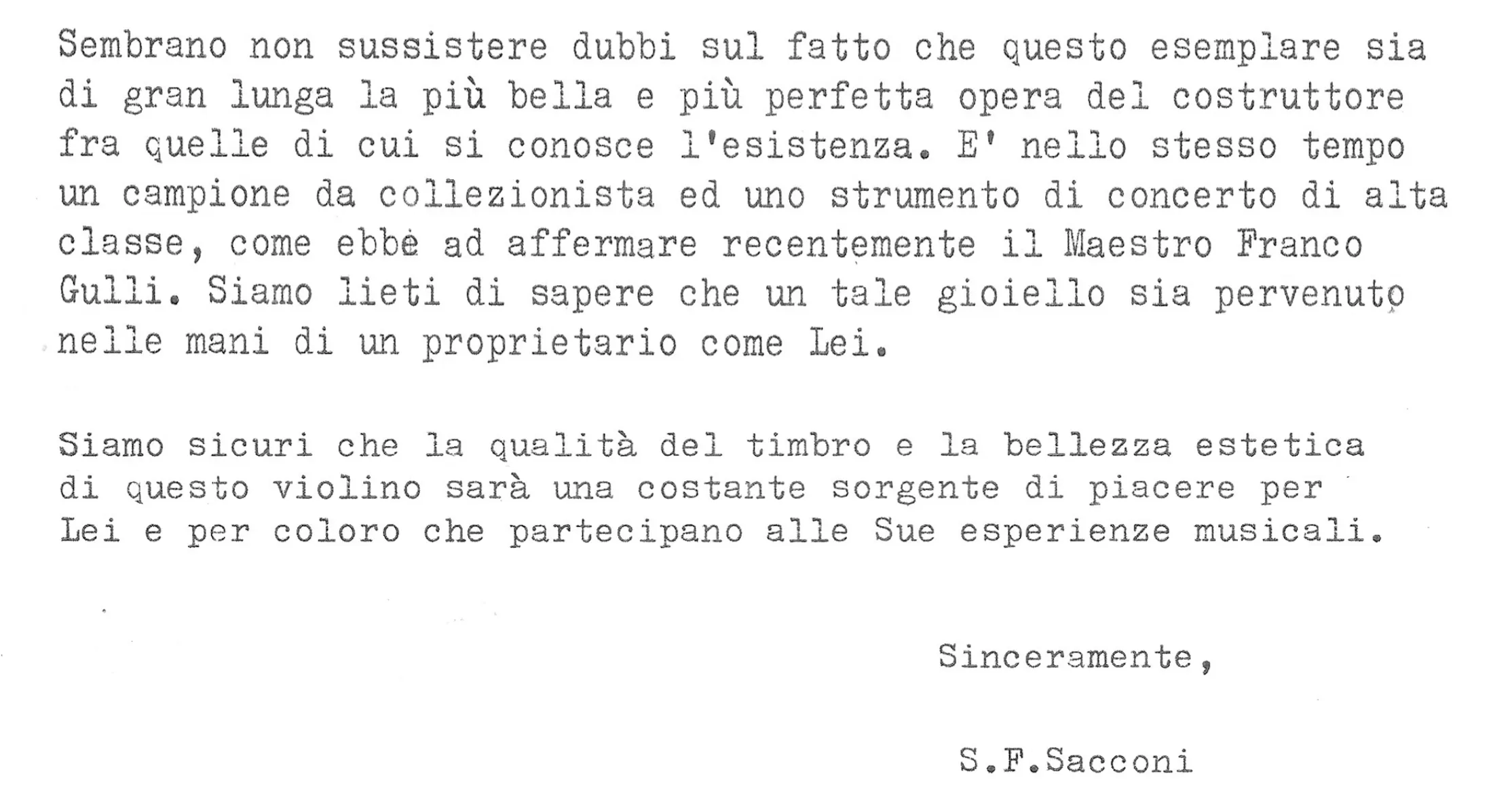

Simone F. Sacconi (Wurlitzer), lettera a P. Peterlongo, trad. it. 6 novembre 1968

“Sembrano non sussistere dubbi sul fatto che questo esemplare sia di gran lunga la più bella e più perfetta opera del costruttore fra quelle di cui si conosce l’esistenza. E’ nello stesso tempo un campione da collezionista ed uno strumento di concerto di alta classe, come ebbe ad affermare recentemente il Maestro Franco Gulli.

Siamo lieti di sapere che un tale gioiello sia pervenuto nelle mani di un proprietario come Lei. Siamo sicuri che la qualità del timbro e la bellezza estetica di questo violino sarà una costante sorgente di piacere per Lei e per coloro che partecipano alle Sue esperienze musicali.

Sinceramente,

S.F. Sacconi”

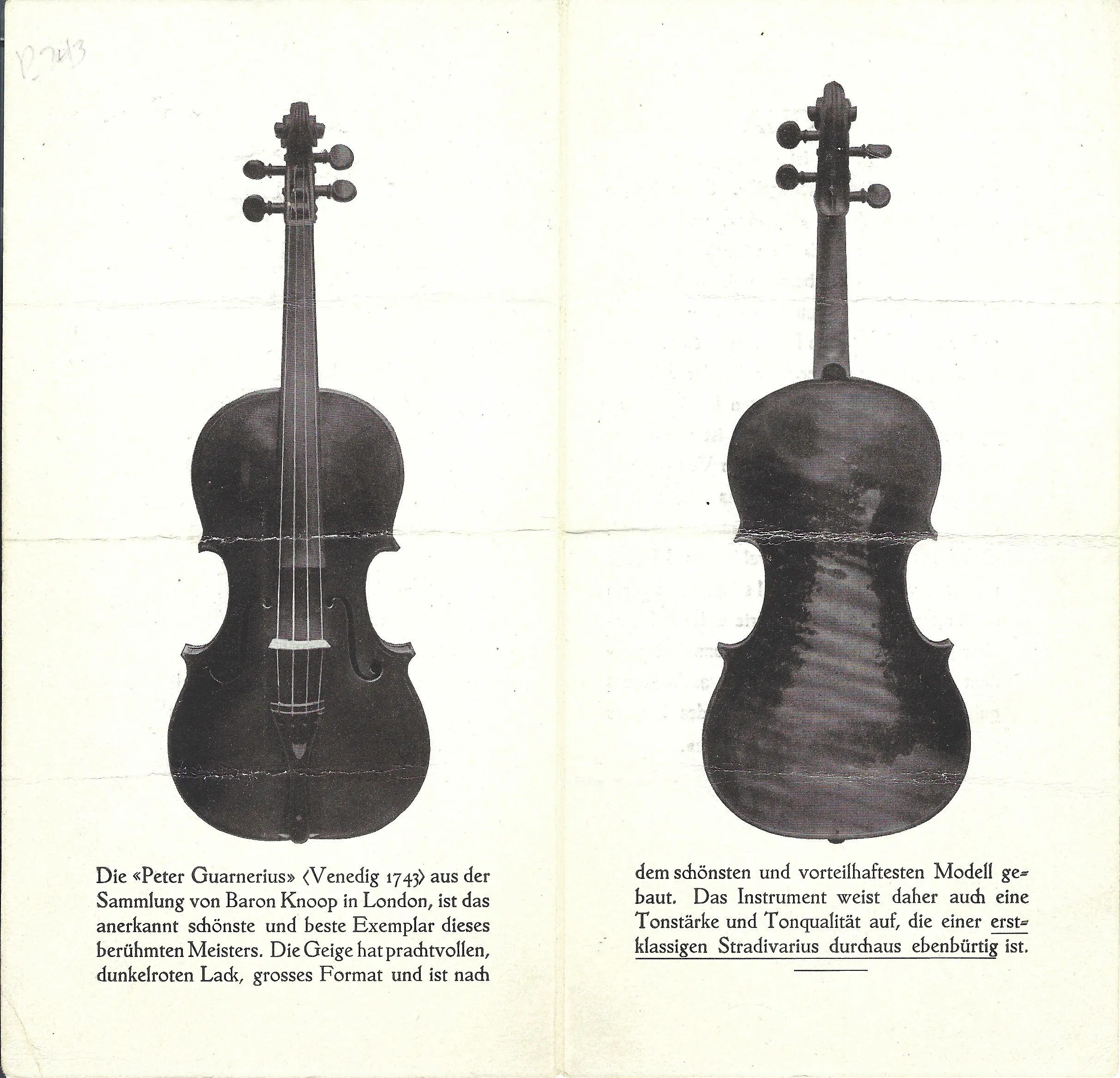

Documento a stampa di inizio ‘900

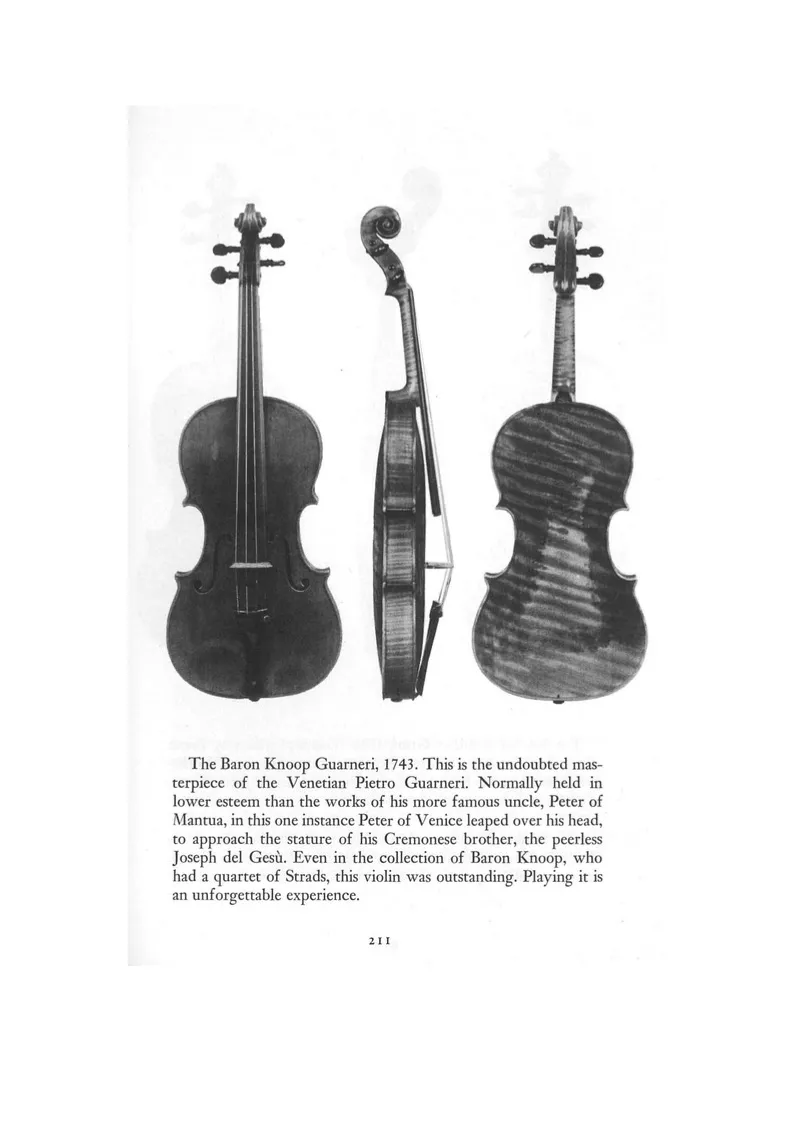

Arnold Gingrich, A Thousand Morning of Music - The journal of an obsession with the violin, New York 1970

“Il Guarneri Baron Knoop, 1743. Questo è senza dubbio il capolavoro del veneziano Pietro Guarneri. Normalmente tenuto in minore considerazione rispetto alle opere del suo più famoso zio, Pietro da Mantova, in questo caso Pietro da Venezia ha fatto un balzo in avanti, avvicinandosi alla statura del fratello cremonese, l’impareggiabile Giuseppe del Gesù. Anche all’interno della collezione del Baron Knoop, che possedeva un quartetto di Stradivari, il violino risultava eccezionale. Poterlo suonare è stata un’esperienza indimenticabile”

W. H. Hill, A. F. Hill, A. E. Hill, The violin Makers of the Guarneri Family, London 1931, p. 145.

A. Gingrich, A Thousand Mornings of Music, New York 1970, p. 211.

P. Peterlongo, Strumenti ad arco. Principi fisici del loro funzionamento, Milano, 1973, pp. 241-243.

Les violons, lutherie vénitienne, peintures et dessins, catalogo della mostra, Parigi - Hotel de Ville 21 March - 7 May 1995

AAVV, …e furono liutai in Cremona, Cremona 2000, p. 141-144.

S. Pio, Liuteria Veneziana, 1640-1760, Venezia 2004, pp. 210-222.

Fondazione Pro Canale, Strumenti Storici, Milano 2014, pp. 40-41.