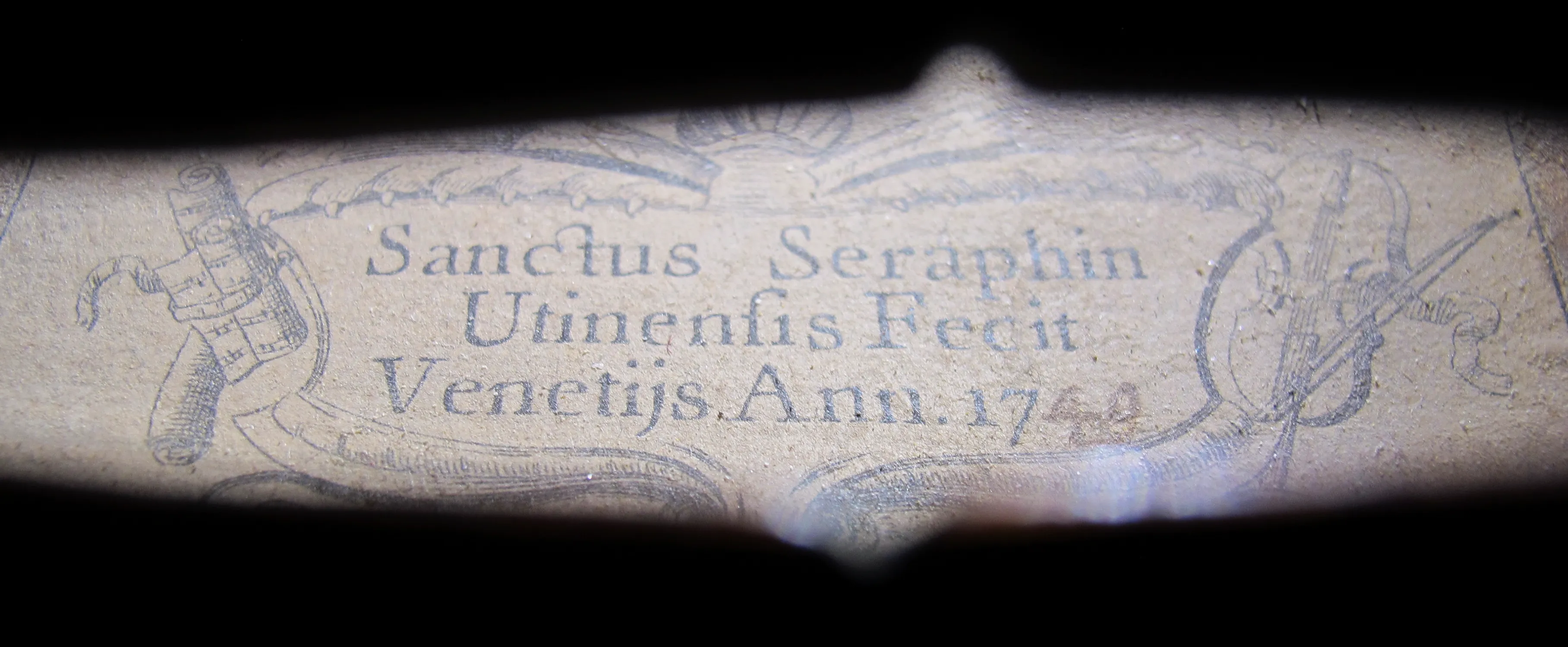

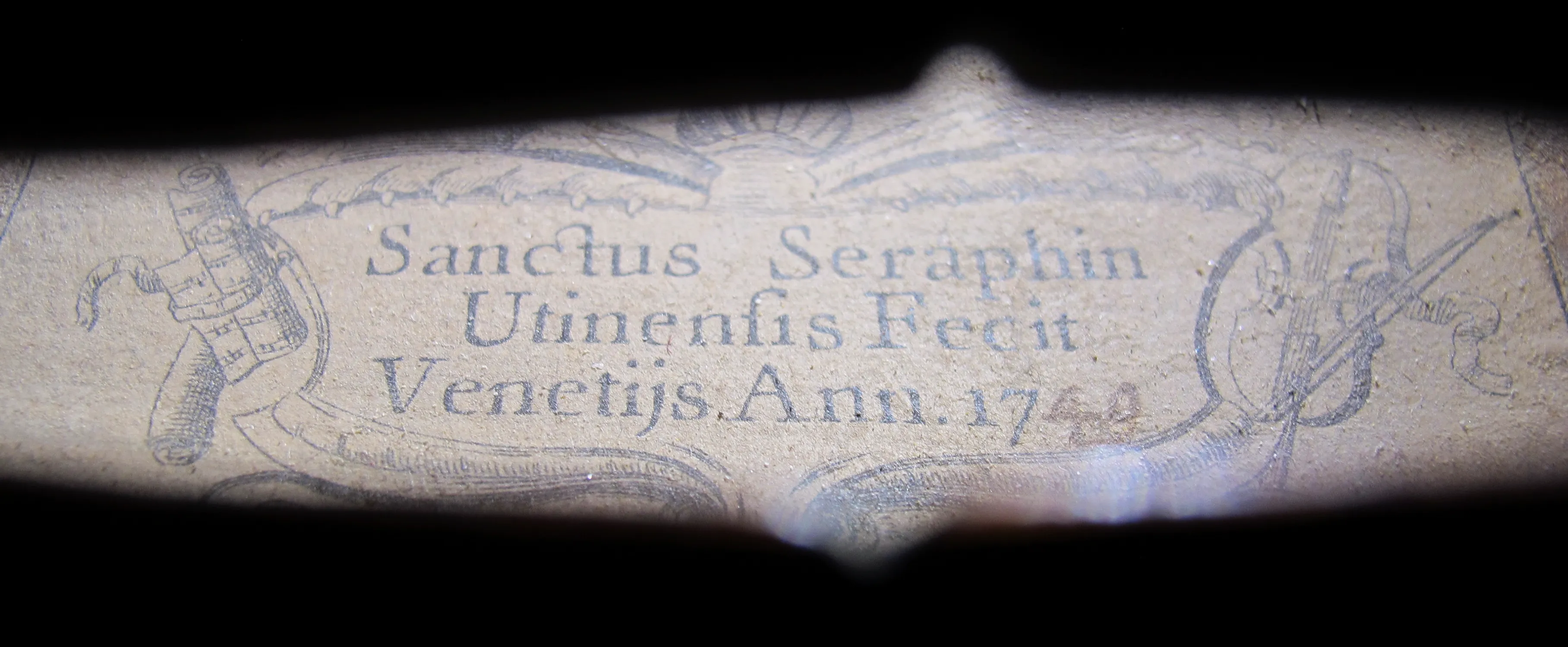

Sanctus Seraphin

Utinensis fecit

Venetijs Ann. 1740

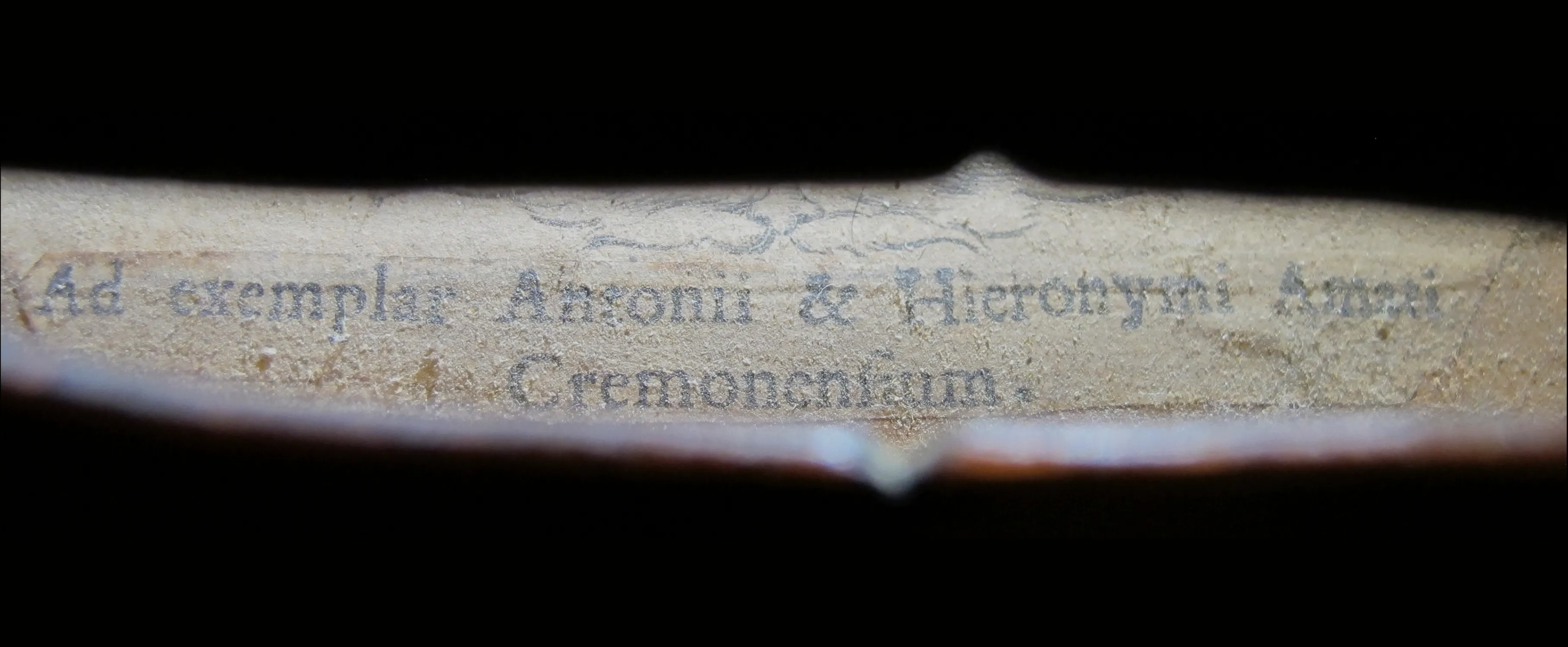

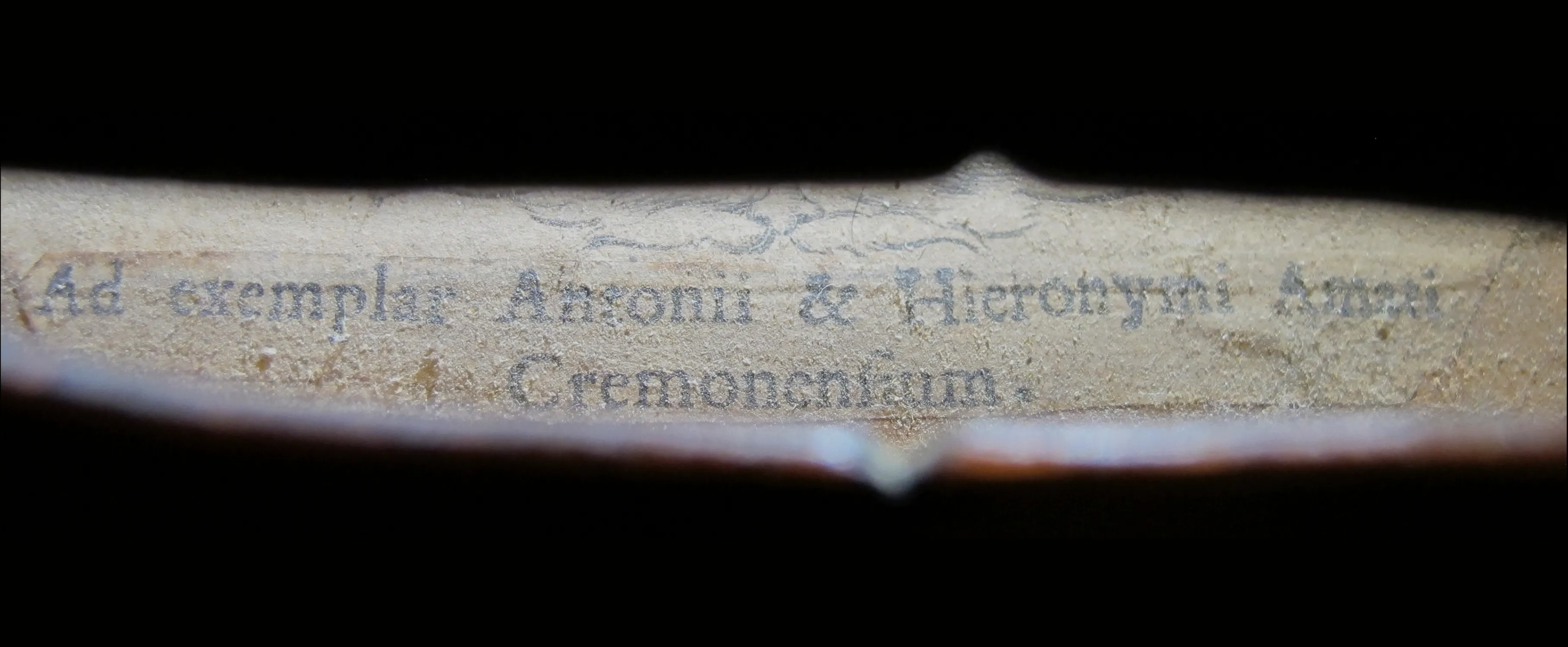

Ad exemplar Antonii & Hieronymi Amati

Cremonensium

Questo violino è un capolavoro di Santo Serafino, liutaio veneziano di grande abilità, particolarmente attento alla cura dei dettagli e alla finezza delle lavorazioni. Nella scelta dei modelli l’opera di Santo è generalmente ispirata al lavoro della famiglia Amati di Cremona: questo violino in particolare è dichiaratamente costruito sul modello di uno strumento dei Fratelli Amati, liutai attivi più di un secolo prima, come testimonia un cartiglio interno che Santo si era fatto preparare stampato riportante la scritta: Ad exemplar Antonii & Hieronymi Amati Cremonensium. Sopra questo cartiglio è presente anche la normale etichetta di Serafino, datata 1740.

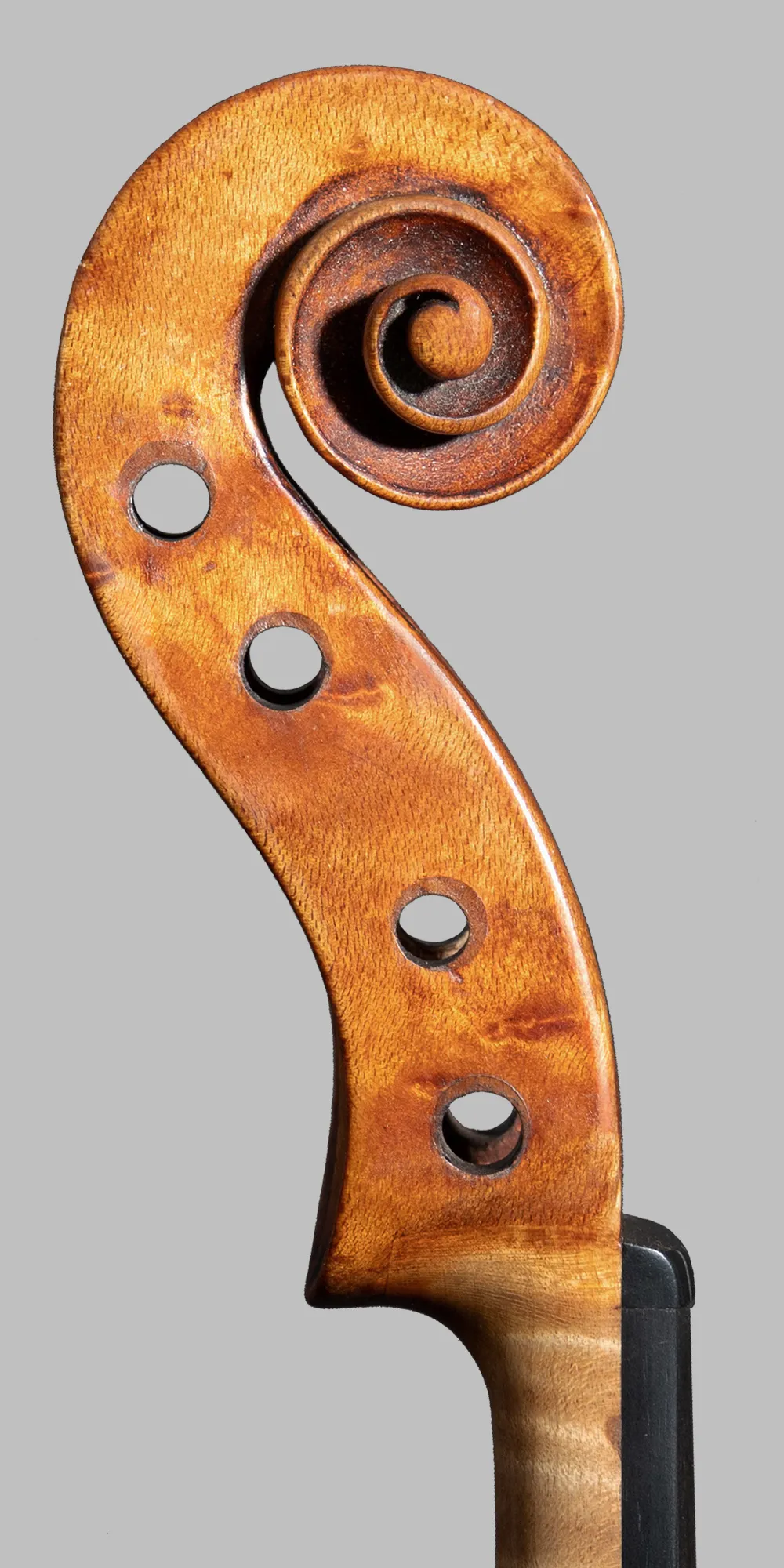

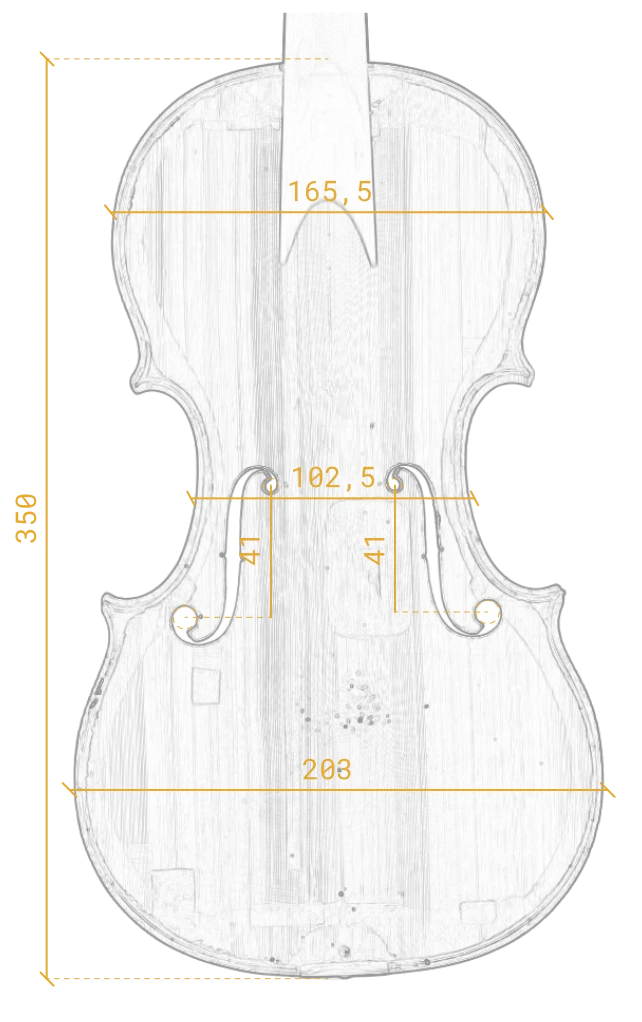

Il legno con cui è costruito questo violino è di qualità eccellente: la tavola armonica è in due pezzi di abete a vena stretta, perfettamente rettilinea e di larghezza regolare. Caratteristico l’acero usato per fondo, fasce e testa, che presenta una marcata figurazione a piccoli nodi detta a “occhio di pernice”. Questo tipo di acero non fu mai utilizzato dai liutai cremonesi, mentre è relativamente diffuso nel lavoro di Jakob Steiner e di altri autori tirolesi seicenteschi: in questo strumento, evidentemente un’opera di lusso, forse realizzata per una particolare committenza, parrebbe quasi che Santo abbia inteso rendere un omaggio ad entrambi i nomi che ai suoi tempi erano considerati l’eccellenza dell’arte liutaria. Il gusto di Santo e la sua abilità artistica si possono apprezzare in molti dettagli. Sottolineiamo qui particolarmente il modello della effe: l’asta è sottile e sinuosa, il foro superiore piccolo ed elegante, mentre il foro inferiore si presenta di diametro decisamente maggiore. Tuttavia la maestria di Santo lo rende perfettamente integrato nel design dell’insieme e questa sproporzione diviene addirittura un elemento caratteristico di grande eleganza. Completa l’aspetto dello strumento uno strato sottile di vernice dorata molto ben conservata ancora oggi, al pari del sottostante strato di preparazione del legno, ben riconoscibile nelle immagini riprese in luce ultravioletta. Oltre all’etichetta il violino presenta il tipico marchio a fuoco in negativo con il nome del suo autore, impresso sulla fascia inferiore in prossimità del bottone.

Marchio a fuoco

La storia conosciuta di questo strumento risale solo a tempi molto recenti: nel 1957 il liutaio Erich Lachmann di Los Angeles firmò un certificato di autenticità, senza tuttavia indicare chi ne fosse proprietario. In seguito il violino venne acquistato da un amatore di Seattle e poi da qui finì in possesso della Casa Wurlitzer di New York. Qui ne venne a conoscenza Simone Sacconi, che consigliò a Paolo Peterlongo di acquisirlo per la sua collezione. Dal marzo al maggio del 1995, il violino è stato parte dell’esposizione Les Violons. Lutherie vénitienne, peintures et dessins tenutasi all’Hôtel de Ville di Parigi, organizzata dall’Association pour la Promotion des Arts. Gli è dedicata una scheda, con illustrazione a colori, all’interno del catalogo stampato per la mostra.

Di origine friulana, Santo Serafino nasce ad Udine il 1 novembre 1699, sesto di otto figli. A Udine Santo cresce e trascorre la sua giovinezza, ma dopo la morte del padre, avvenuta nel 1717, raggiunge il fratello maggiore Giovanni Battista che da tempo si era trasferito a Venezia dove lavorava come servitore in un palazzo nobiliare. A Venezia Santo lavora dapprima nella bottega di un pittore, poi come servitore per la facoltosa famiglia Priuli, e imbocca infine la sua strada lavorando come liutaio. Questo percorso ci fa supporre che quando ancora viveva a Udine Santo sia stato apprendista nella bottega di un artigiano-artista, dove avrebbe sviluppato le sue grandi capacità tecniche come scultore e affinato il gusto.

Anche se i suoi primi strumenti sono datati a partire dal 1726, per qualche anno Santo lavora alle dipendenze di un altro liutaio: solo nel 1733 si iscrive alla corporazione dei Marzeri, di cui erano obbligatoriamente parte i costruttori di strumenti musicali titolari di una bottega autonoma. Fin dall’inizio il suo giro d’affari è ottimo: probabilmente aveva rilevato una bottega già ben avviata, forse quella di Giovanni Battista Curzi, un commerciante di strumenti che era morto nell’estate del 1732. Curzi non era soltanto un liutaio, ma piuttosto un imprenditore: nel suo negozio vendeva strumenti costruiti per lui da vari autori, e senza dubbio dava lavoro ad altri. È sensato ipotizzare che Santo sia stato per qualche anno suo collaboratore e abbia poi compiuto il grande passo di rilevarne l’attività.

Anche se per tutta la vita egli continua a realizzare violini, Santo non rimane a lungo un membro della corporazione: la lascia già all’inizio del 1744, rinunciando così ad essere titolare di una bottega. Nel frattempo, aveva cominciato a lavorare con lui suo nipote Giorgio Serafino, figlio di Giovanni Battista, nato nel 1726: Santo non pare si sia mai sposato e non aveva eredi. Zio e nipote Serafino continuano nell’attività di costruire violini e per qualche anno tornano a vendere i loro strumenti tramite un negozio, forse quello di Domenico Montagnana. Alla morte di Domenico, nel 1750, è la volta di Giorgio di iscriversi alla corporazione. Nel 1751 Giorgio sposa una delle figlie di Montagnana e acquista una partecipazione nella ditta che era stata del suo defunto suocero. Da questo momento Giorgio si ritrova ad occuparsi delle attività burocratiche e gestionali della bottega, mentre Santo è libero di dedicare tutte le sue energie alla costruzione di nuovi strumenti.

Nel 1760 Santo viene menzionato nei Notatori del cronista veneziano Pietro Gradenigo, che gli attribuisce una capacità pari a quella di Pietro Guarneri.

Negli anni successivi la gestione della bottega che era stata di Montagnana non fu facile, e Giorgio si trovò a dover affrontare parecchie spese e difficoltà, tra le quali riuscì comunque a barcamenarsi: purtroppo però egli morì nel gennaio del 1775, e da quel momento Santo dovette prendere in mano la situazione. Per un breve periodo, perché anche per lui la morte sopraggiunse presto, il 6 febbraio 1776.

In due pezzi speculari di abete a grana rettilinea di larghezza variabile, con evidente distinzione tra durame e alburno.

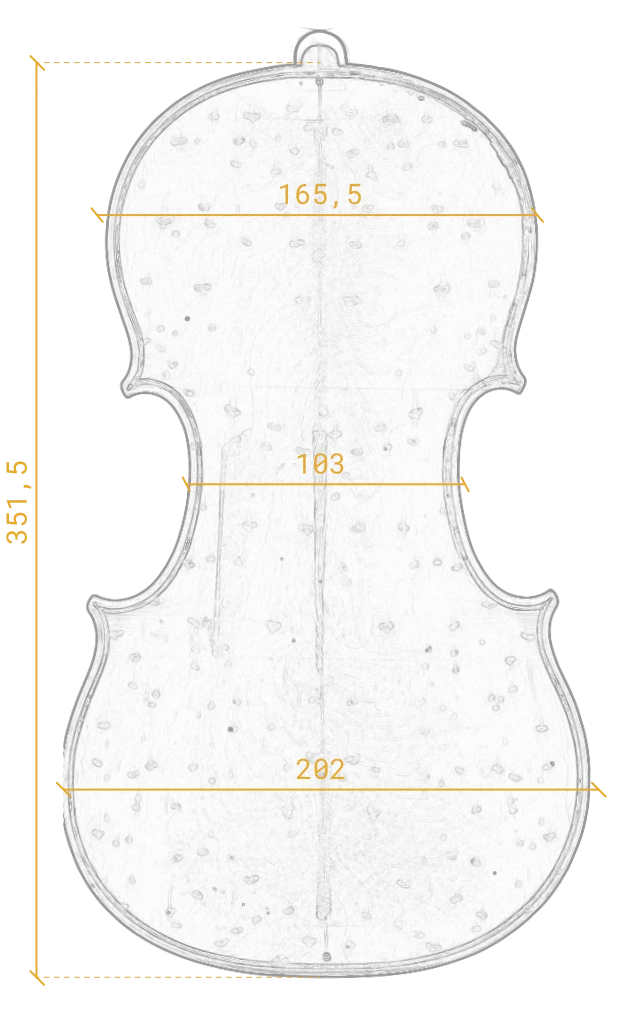

In due pezzi di acero occhiolinato con figurazione molto evidente.

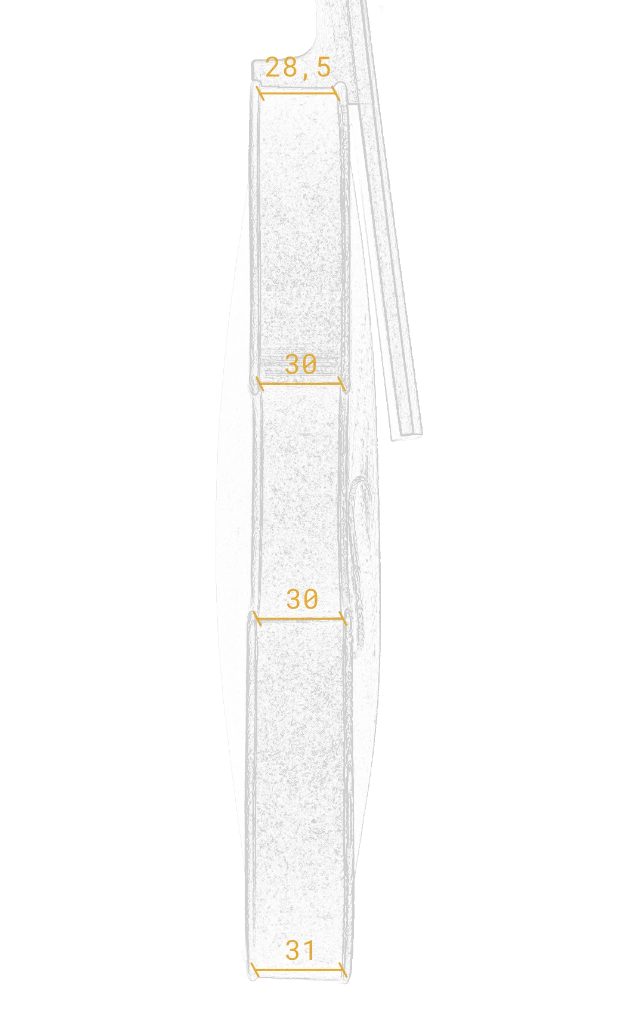

In acero simile al fondo.

In acero occhiolinato con figurazione meno pronunciata.

Arancio dorata, poco consumata.

Tavola

Fondo

Lato acuti

Lato bassi

Riccio Fronte

Riccio lato acuti

Riccio retro

Riccio lato bassi

Altezza bombatura: 18,5

Altezza bombatura: 17,5

Altezza bombatura: 18,5

Altezza bombatura: 17,5

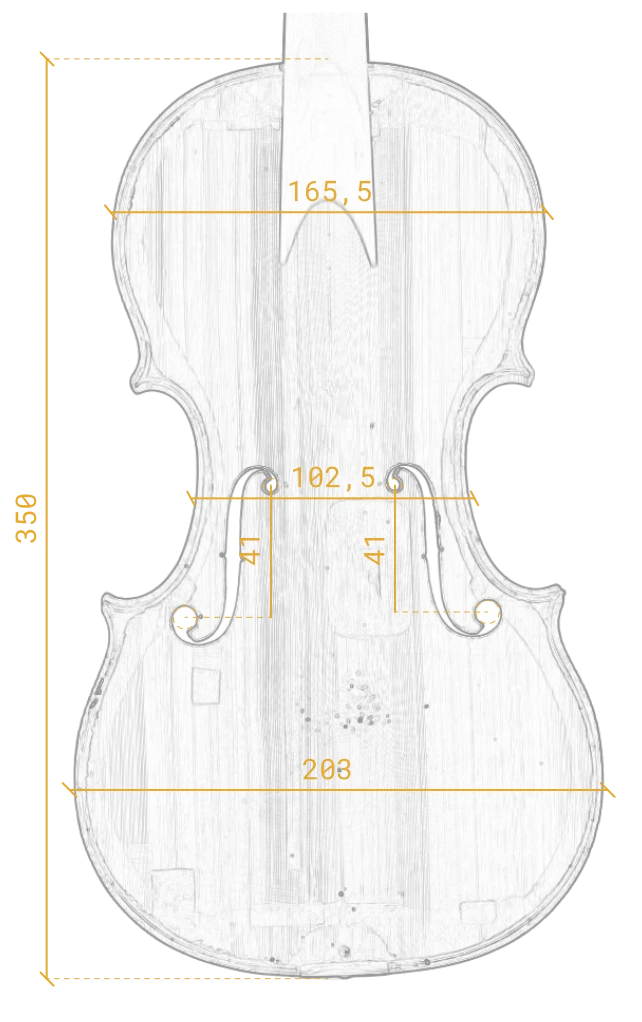

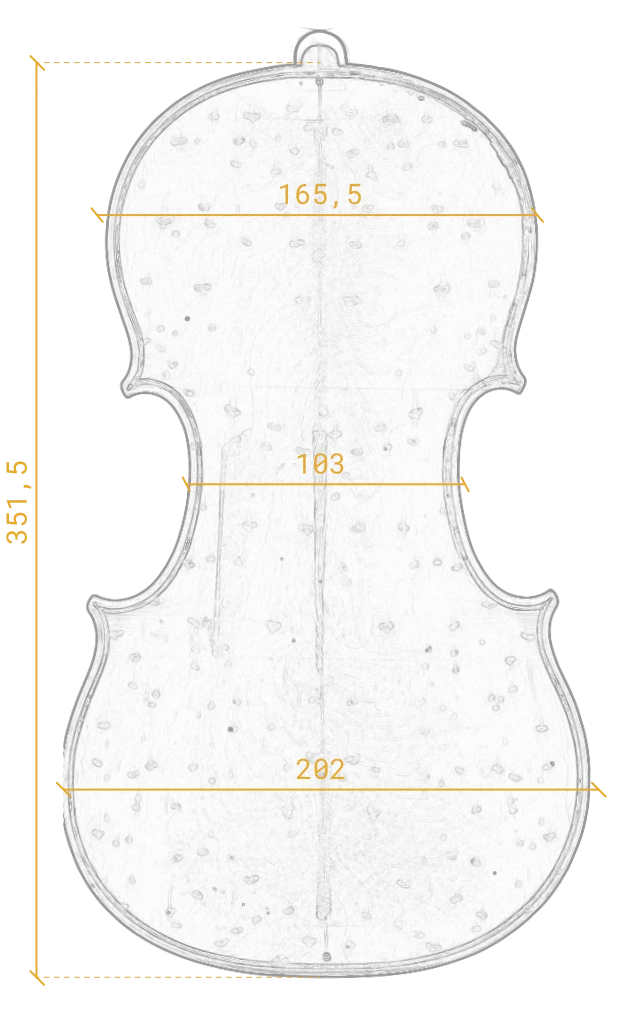

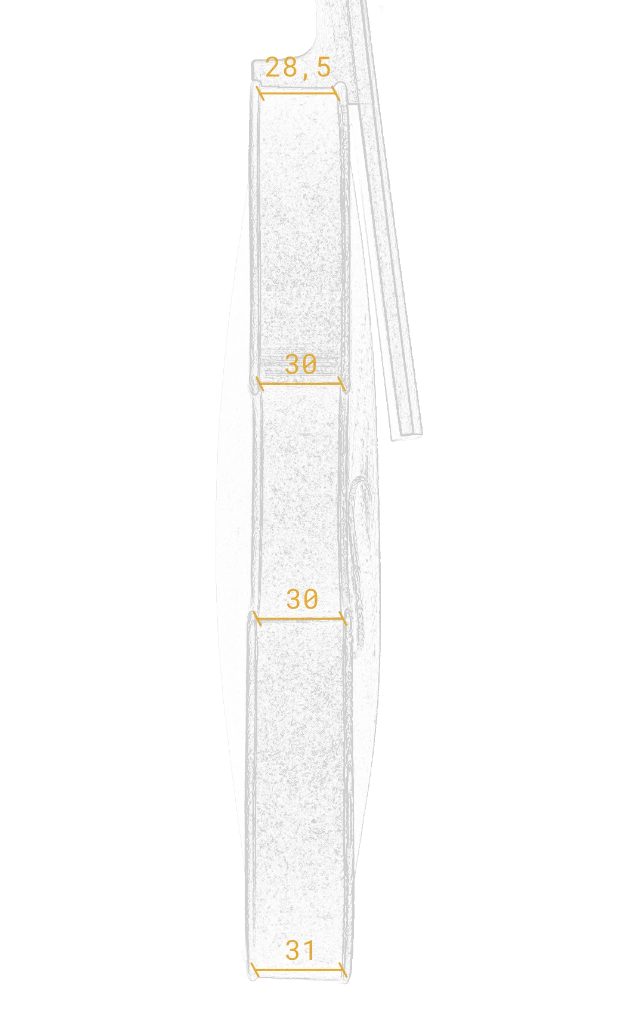

*Le misure sono espresse in mm con un errore sulla misura di +/-0,25

mm.

**Le misure sono state prese dal rilievo tomografico, quindi in pianta

Resa tridimensionale dello strumento a partire dal rilievo tomografico

Fronte dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Retro dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Tavola armonica, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Fondo in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Riccio acuti X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Riccio bassi in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Sezione trasversale dello strumento (da rilievo tomografico)

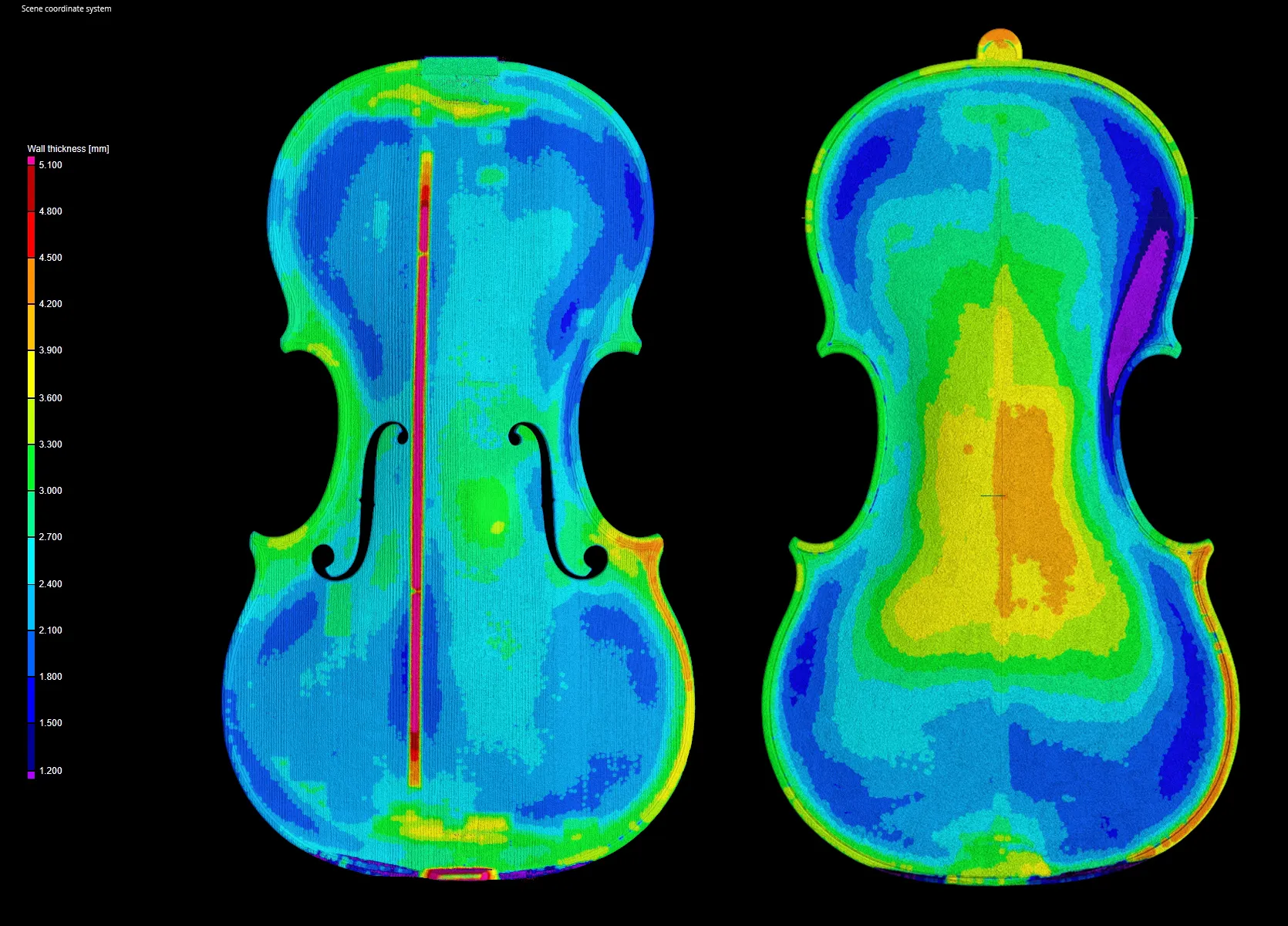

Rilievo degli spessori della tavola armonica e del fondo

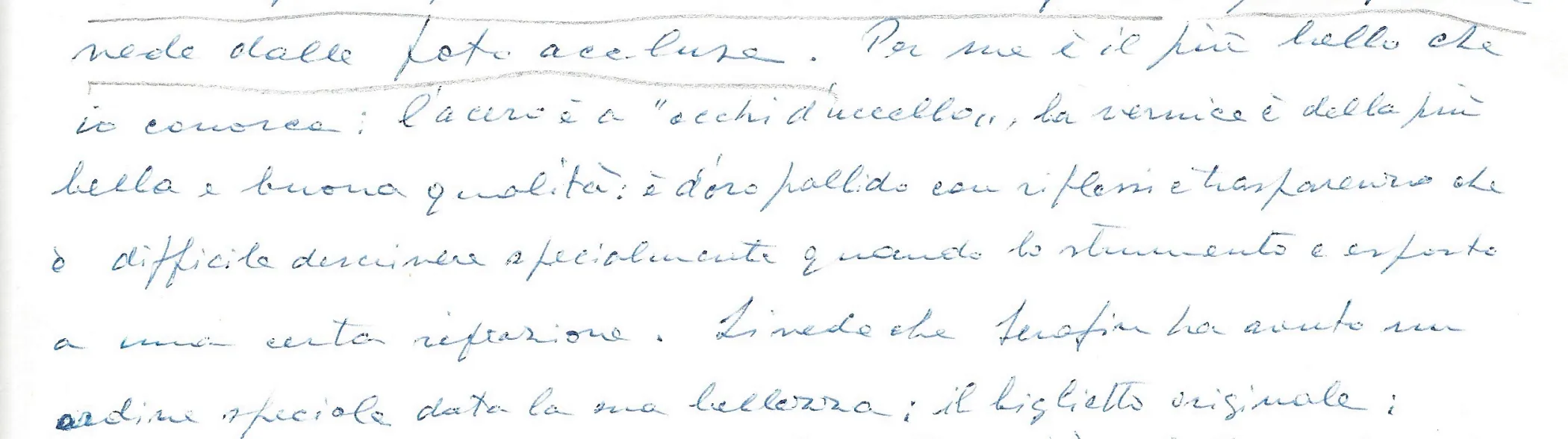

Simone F. Sacconi (Wurlitzer), lettera a P. Peterlongo, 28 marzo 1970

«per me è il più bello che io conosca: l’acero è a “occhi di uccello”, la vernice è della più bella e buona qualità: è d’oro pallido con riflessioni e trasparenza che è difficile descrivere specialmente quando lo strumento è esposto a una certa rifrazione. Si vede che Serafin ha avuto un ordine speciale data la sua bellezza».

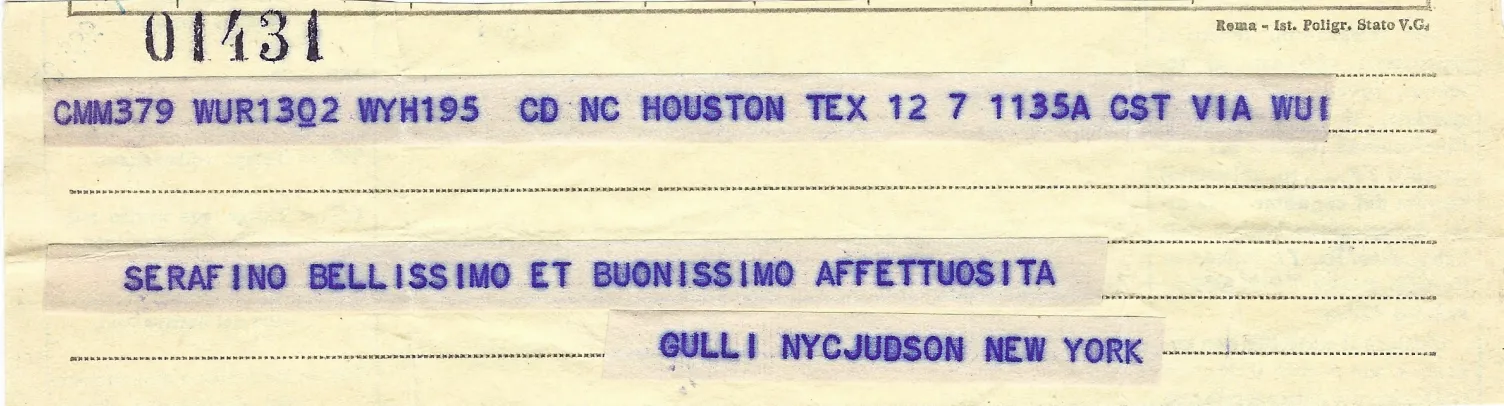

F. Gulli, telegramma riportato da Simone F. Sacconi (Wurlitzer), lettera a P. Peterlongo, 28 marzo 1970

P. Peterlongo, Strumenti ad arco. Principi fisici del loro funzionamento, Milano 1973, pp. 237-239.

Les violons, lutherie vénitienne, peintures et dessins, catalogo della mostra, Parigi, Hôtel de Ville 21/3-7/5/1995, pp. 152-155

S. Pio, Liuteria Veneziana 1640-1760, Venezia 2004, pp. 336-347.

Fondazione Pro Canale, Strumenti Storici, Milano 2014, pp. 38-39.