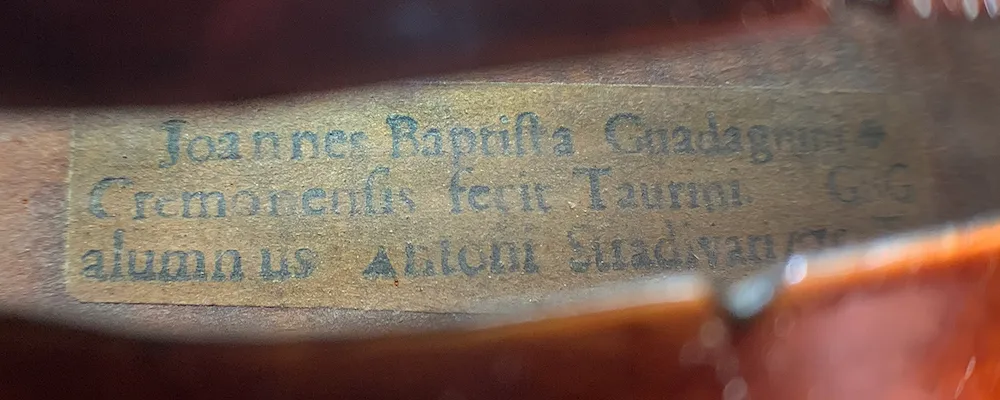

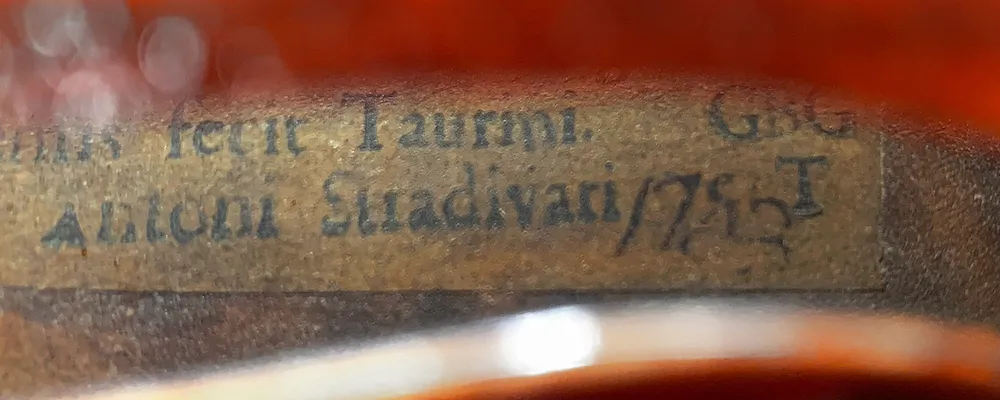

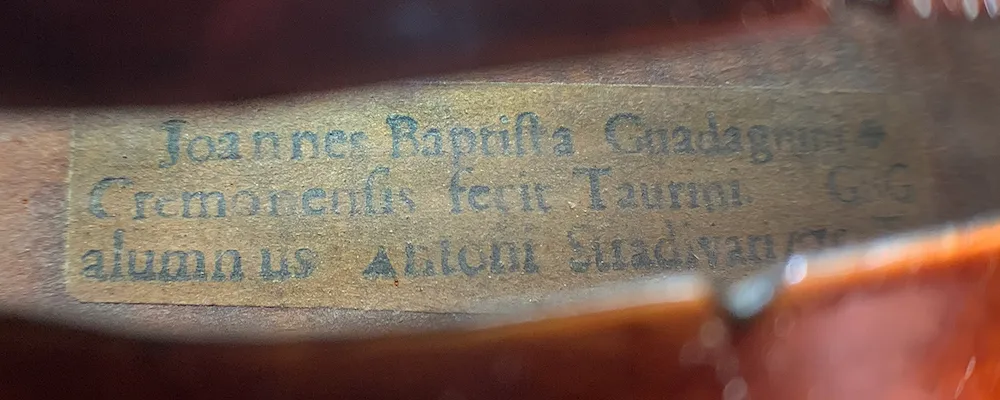

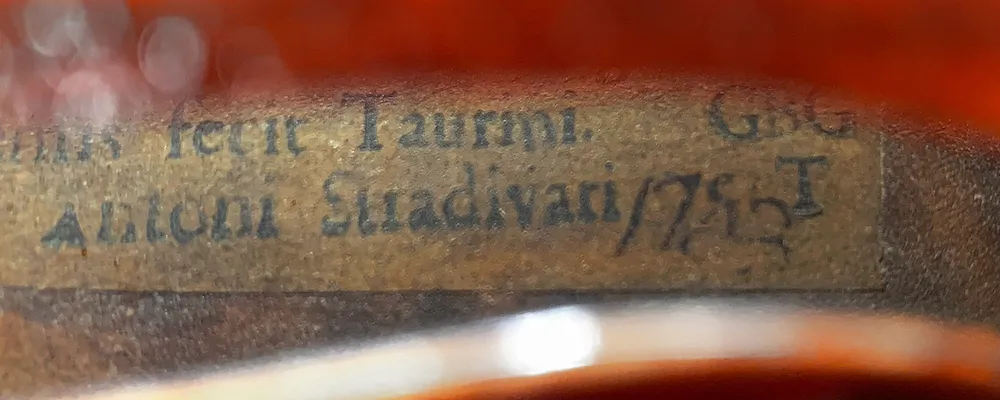

Joannes Baptista Guadagnini

Cremonensis fecit Taurini

alumnus Antoni Stradivari 1783

Etichetta presente all’interno dello strumento

Costruito tre anni prima della morte del suo autore, questo violino mostra come all’età di settantadue anni Giovanni Battista Guadagnini fosse ancora in pieno possesso delle sue migliori capacità creative. Il violino è costruito con materiali di alta qualità: la tavola armonica è in abete a vena rettilinea fine al centro e più larga verso i lati, il fondo è in acero di taglio radiale, con una marezzatura larga e profonda, come ben marezzato è il legno della testa. Nel suo periodo torinese Guadagnini entrò in contatto con il collezionista piemontese Ignazio Alessandro Cozio di Salabue, che gli prestò alcune forme e modelli da violino provenienti dalla bottega di Antonio Stradivari, materiali che Cozio aveva da poco acquistato dagli eredi di Stradivari. Guadagnini fu molto impressionato da questi oggetti: la loro influenza è particolarmente evidente nel modello della cassa di questo violino e nella forma dei fori armonici.

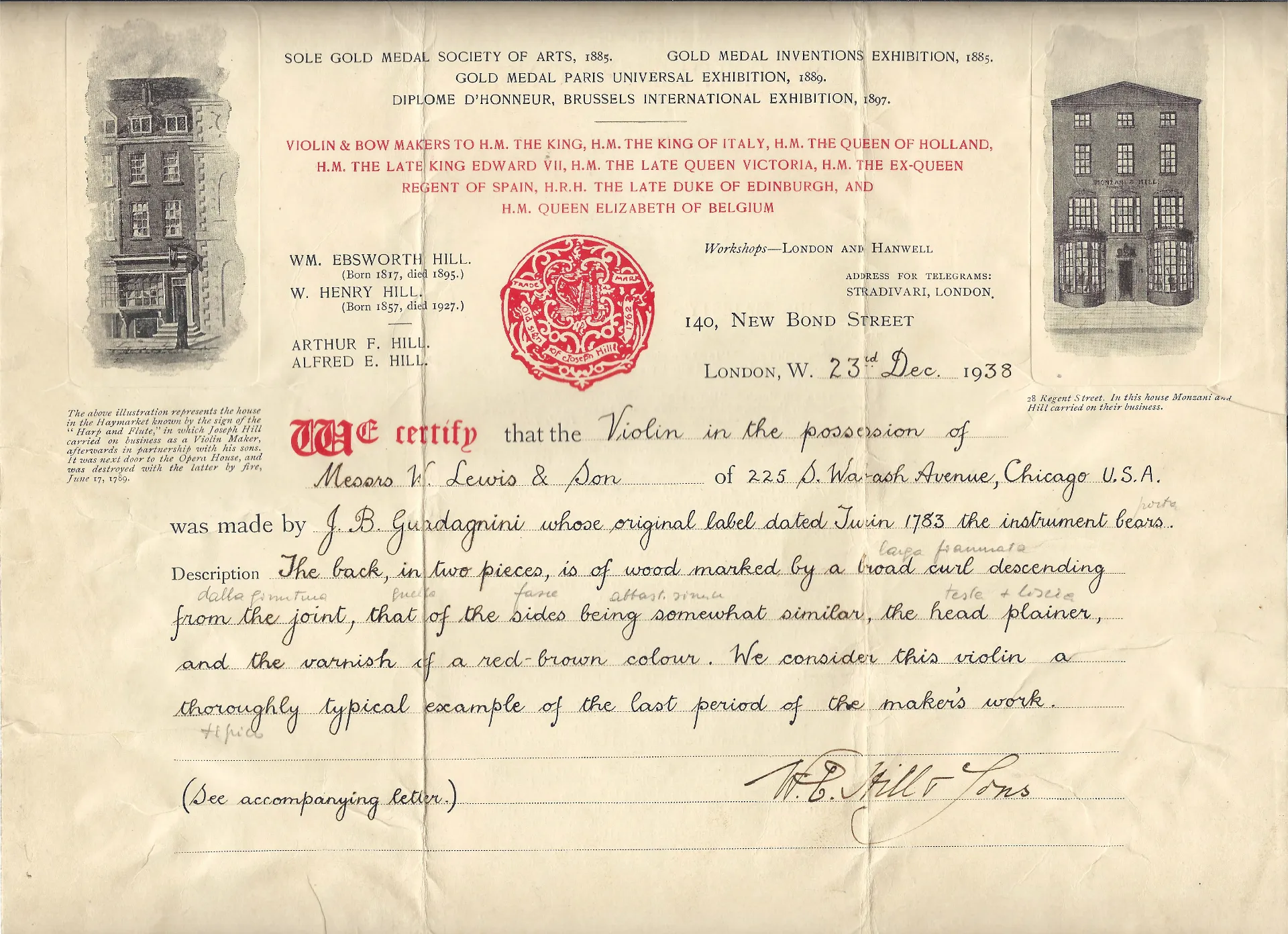

Non conosciamo la storia del primo secolo e mezzo di vita di questo violino. In tempi recenti, lo strumento si trovava negli Stati Uniti: nel 1924 Peter Kleynenberg lo acquistò dal liutaio Carl Becker di Chicago, e lo cedette in seguito a un’altra casa della stessa città, Lewis and Son. Successivamente il violino passò a due celebri violinisti, dapprima Carlos Molina, direttore di una piccola orchestra specializzata in musica spagnola che negli anni Trenta fu molto attiva anche nella produzione discografica, poi Ben Senescu, uno dei fondatori del Fine Arts Quartet di Chicago. Paolo Peterlongo lo acquistò nel 1967 dalla ditta Rembert Wurlitzer di New York, riportandolo così in Italia.

Giovanni Battista Guadagnini è considerato l’ultimo grande rappresentante della liuteria classica italiana ed è uno degli autori oggi maggiormente ricercati da musicisti e appassionati di liuteria tanto per la bontà acustica dei suoi strumenti quanto per la qualità della sua liuteria.

Nato nel 1711 in un villaggio della Val Tidone da una famiglia di cultura contadina, solo all’età di 27 anni Guadagnini si trasferì nella città più prossima al suo luogo natale, Piacenza. Probabilmente trovò lavoro nella bottega di un falegname, e dopo dieci anni entrò nella corporazione dei legnamari. Avendo da mantenere fin dai primi anni piacentini una famiglia sempre più numerosa, rincorrendo condizioni di vita migliori e prospettive più sicure, negli anni seguenti Guadagnini si trasferì più volte: dapprima a Milano, poi a Parma e infine a Torino.

Nella sua vita conobbe momenti di grande fama e fortuna, ma anche rivolgimenti sconvolgenti: a Parma, per esempio, Guadagnini giunse assunto dal giovane duca Filippo di Borbone come liutaio di corte, con uno stipendio annuale sicuro e la possibilità di arrotondare i guadagni con la vendita di quanti altri strumenti avesse voluto costruire esauriti i modesti incarichi che la sua posizione gli richiedeva. Purtroppo, dopo pochi anni Filippo morì improvvisamente e non soltanto Guadagnini perse il suo incarico, ma ogni spettacolo e concerto venne bandito dal granducato in segno di lutto, lasciando il liutaio praticamente senza lavoro. Trasferitosi a Torino, Guadagnini stipulò un contratto con Cozio di Salabue, che lo assunse per lavorare alle sue dipendenze. Anche in questo caso però le cose non andarono bene a lungo: . L’accordo, stipulato nel 1773, si concluse in maniera piuttosto burrascosa nel 1777, tra reciproche accuse: Guadagnini pensava di essere stato pagato troppo poco e di essere stato soggetto a pressioni ingiustificate, Cozio rinfacciava al liutaio di avere violato i termini del loro contratto vendendo sottobanco ad altri alcuni suoi strumenti.

Giovanni Battista Guadagnini morì nel 1786. La sua bottega fu ereditata da tre suoi figli (un quarto lavorò come liutaio ma in maniera indipendente, trasferendosi in altre città) e rimase attiva, sempre nelle mani di membri della famiglia Guadagnini, fino alla metà del Novecento.

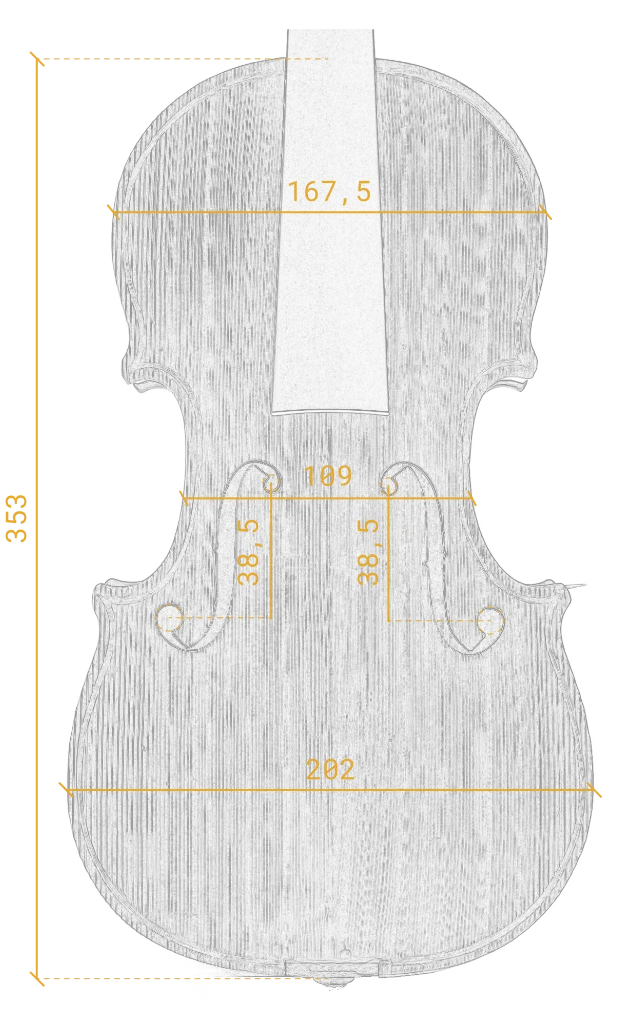

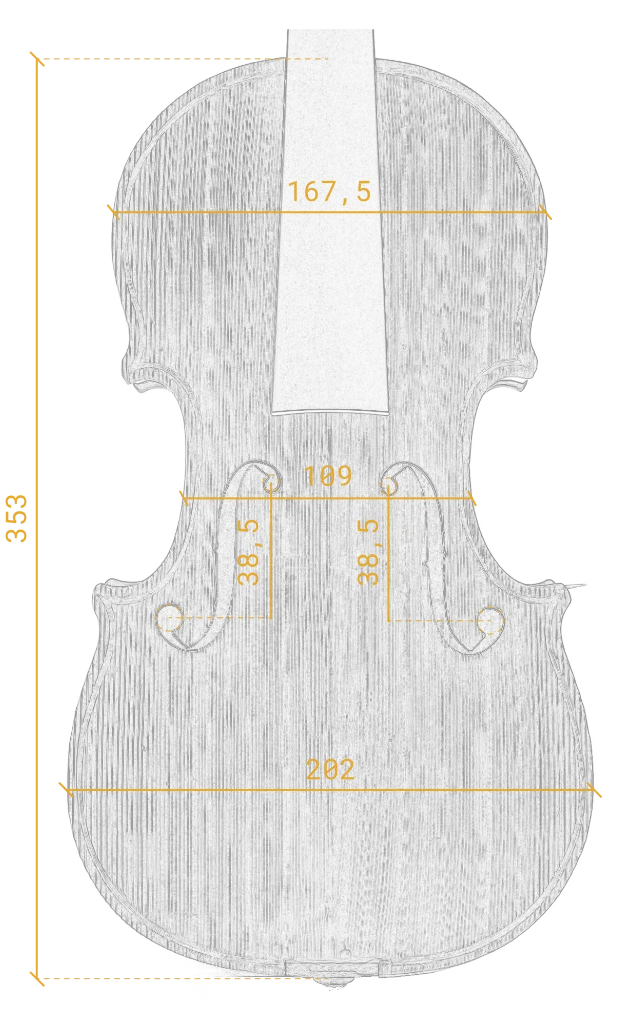

In due pezzi di abete di grana regolare, media al centro e più larga verso i bordi.

In due pezzi di acero di taglio radiale, con onde regolari marcate discendenti dal centro verso i lati.

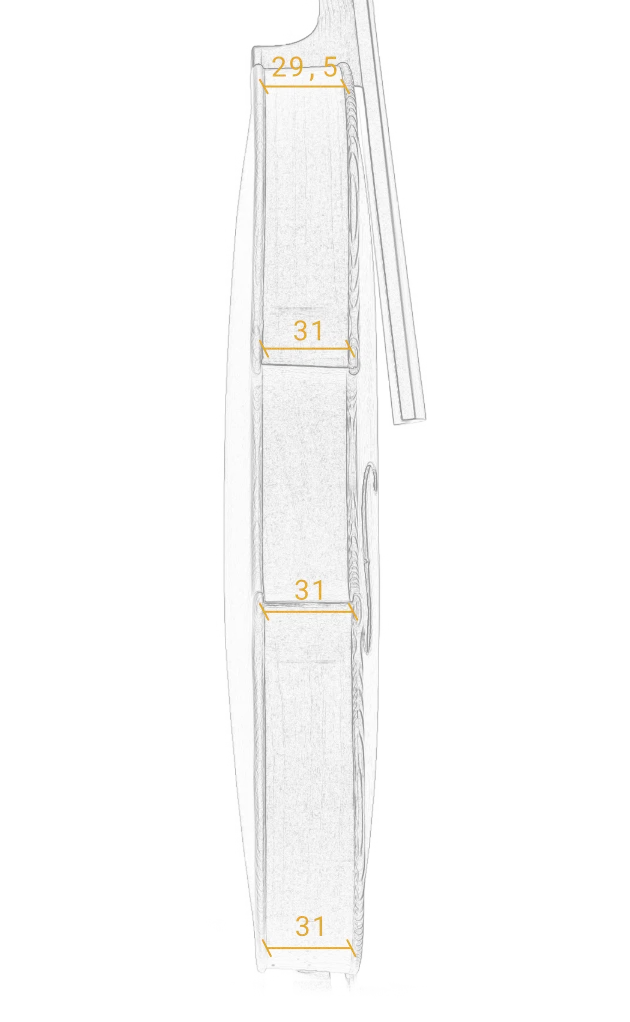

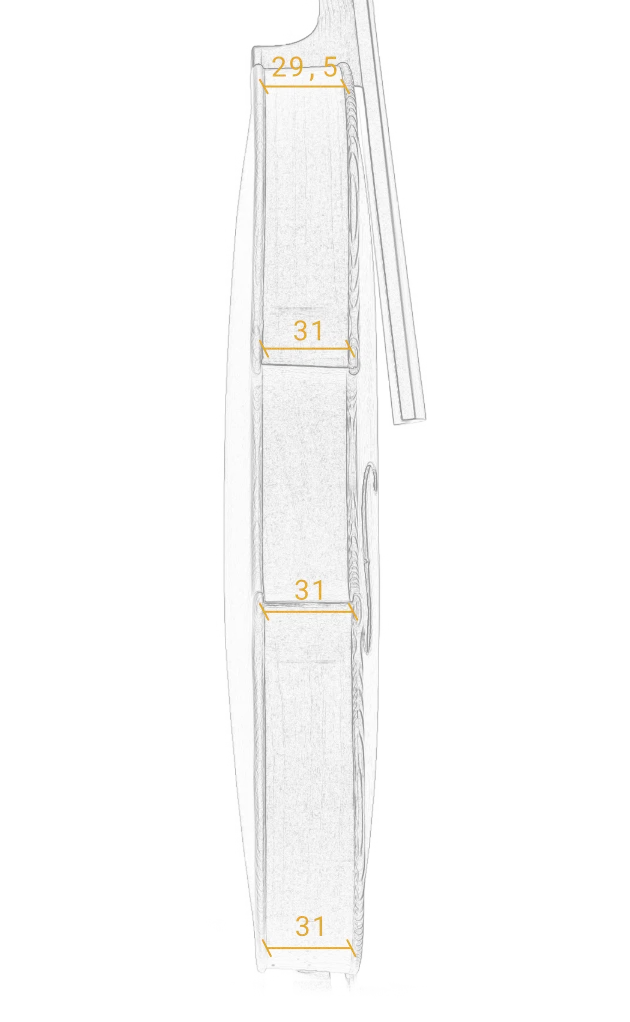

In acero di qualità simile.

In acero a vena fine, con marezzatura più larga e meno marcata. La testa non è originale, la sua fattura è attribuita al liutaio cremonese coevo Giuseppe Guarneri.

Arancio-rosso scuro, molto consumata.

Tavola

Fondo

Lato acuti

Lato bassi

Riccio Fronte

Riccio lato acuti

Riccio retro

Riccio lato bassi

Altezza bombatura: 15

Altezza bombatura: 16

Altezza bombatura: 15

Altezza bombatura: 16

*Le misure sono espresse in mm con un errore sulla misura di +/-0,25

mm.

**Le misure sono state prese dal rilievo tomografico, quindi in pianta

Resa tridimensionale dello strumento a partire dal rilievo tomografico

Fronte dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Retro dello strumento in fluorescenza ultravioletta indotta

Tavola armonica, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, esterno (da rilievo tomografico, isosurface)

Fondo, interno (da rilievo tomografico, isosurface)

Tavola armonica in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Fondo in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Riccio acuti X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

Riccio bassi in radiografia X (da rilievo tomografico, X-ray mode)

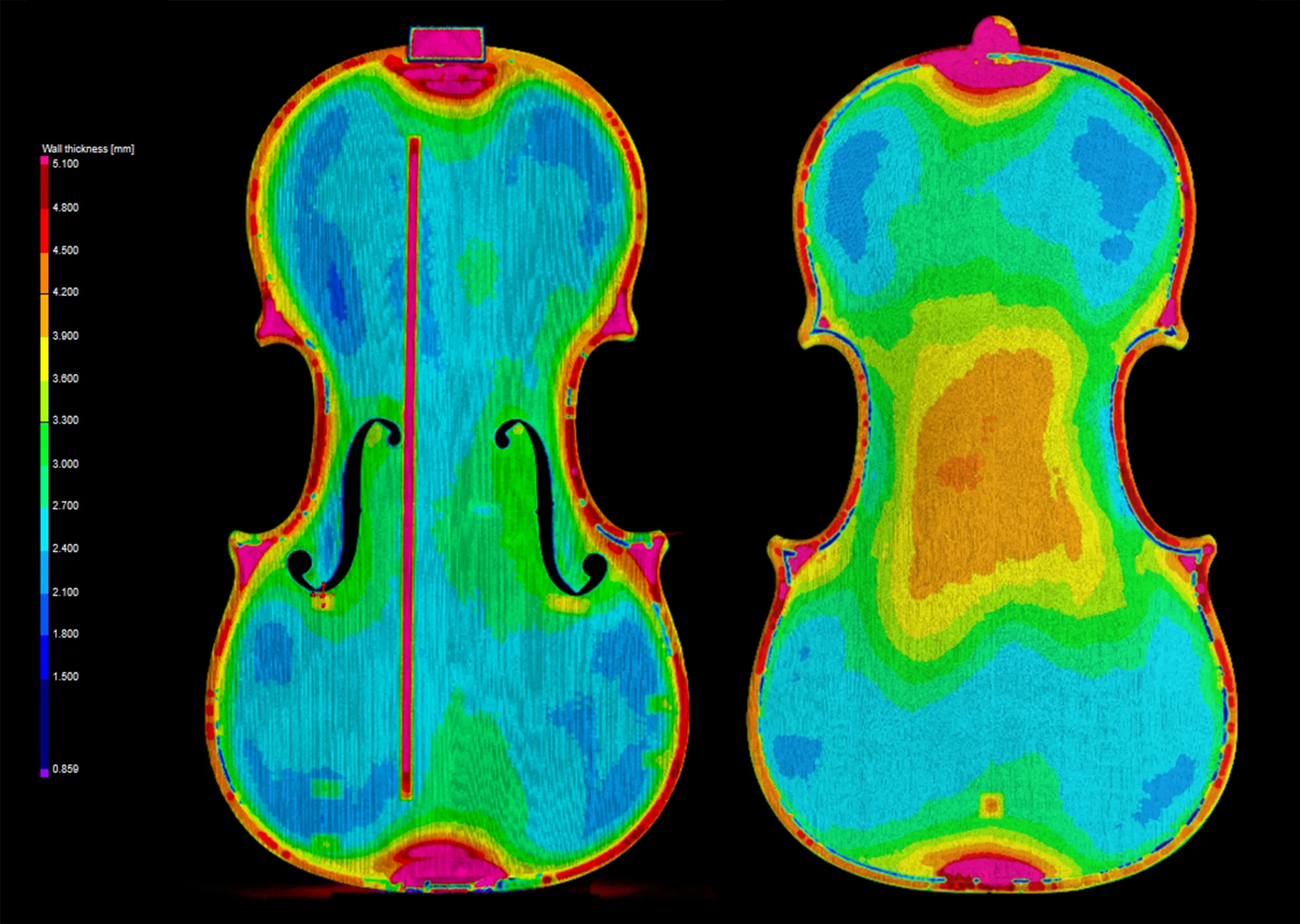

Rilievo degli spessori della tavola armonica e del fondo

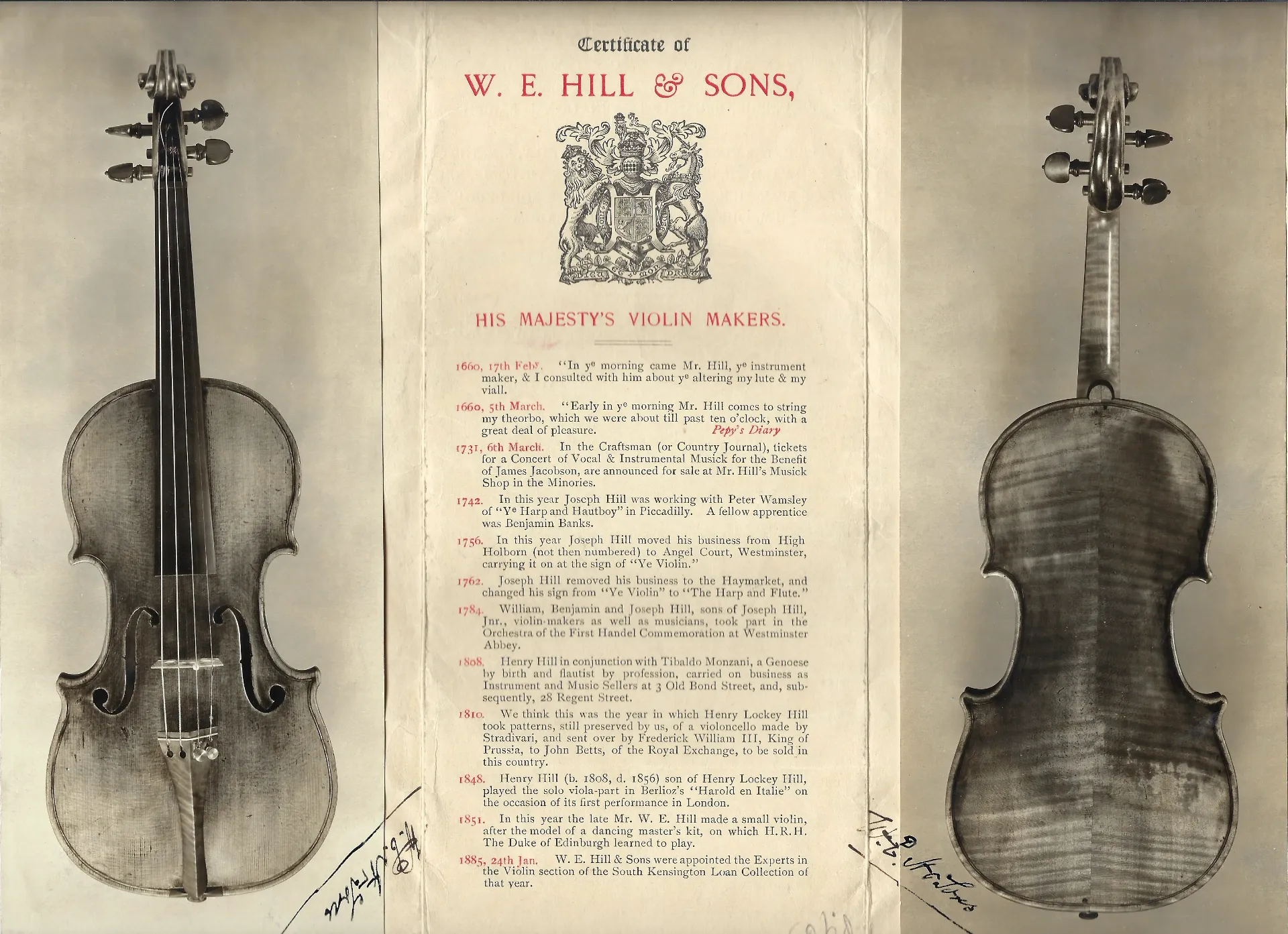

W. B. Hill & Sons, Expertise, London 1938

We consider this violin a thoroughly typical example of the last period of the maker’s work..

Ernest N. Doring, The Guadagnini Family of Violin Makers, Chicago 1949, illustrato a p. 276.

Loan Exhibition of Stringed Instruments and Bows, New York 1967, p. 17.

P. Peterlongo, Strumenti ad arco. Principi fisici del loro funzionamento, Milano, 1973, pp. 257-259.

AA.VV., I percorsi di G.B. Guadagnini, Cremona 1999, pp.80-83.

AA.VV., Joannes Baptista Guadagnini, Parma 2012, pp. 153-157.

Fondazione Pro Canale, Strumenti Storici, Milano 2014, pp. 58-59.